A late 19thC German green glass rummer, the tapering fluted bowl enamel decorated with a cavalier seated upon a barrel with a glass and jug of wine, beneath a banner reading 'Truber Sinn Isst Narrheit', raised on an elongated oval and compressed knopped stem, above a conical fluted out swept foot, 30cm high.

We found 973 price guide item(s) matching your search

There are 973 lots that match your search criteria. Subscribe now to get instant access to the full price guide service.

Click here to subscribe- List

- Grid

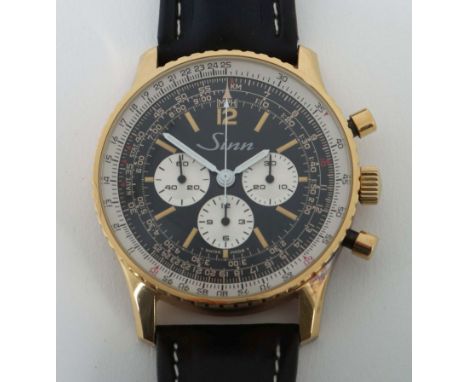

SINNArmbanduhr. Werk: Handaufzug. Gehäuse/Armband: Stahl, schwarzes Lederarmband mit Dornschließe, Zffbl. schwarz lackiert, Indizes/Zeiger weiß mit Leuchtmasse. Gesamtgewicht: ca. 63,5 g. Größe: Ø 42 mm, Länge 24 cm. Gehäuse-Nr.: 9078. Referenz-Nr.: 361. Beschreibung: 5-Zeiger-Uhr.Erläuterungen zum Katalog

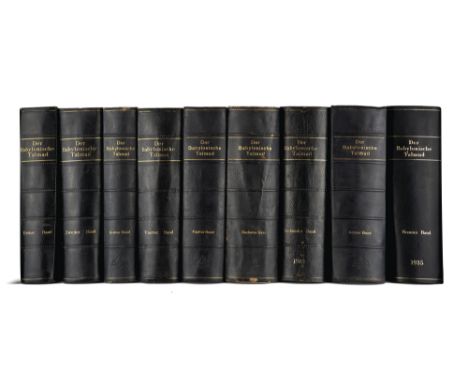

Lazarus Goldschmidt. Der Babylonische Talmud mit Einschluß der vollständigen Misnah. Herausgegeben nach der ersten zensurfreien Bombergschen Ausgabe (Venedig 1520-23), nebst Varianten der späteren, von S. Lorja, J. Berlin, J. Sirkes u.a. revidirten Ausgaben und der Münchener Talmudhandschrift, möglichst sinn- und wortgetreu übersetzt und mit kurzen Erklärungen versehen. 9 Bände. Berlin, Calvary u. Leipzig, Harrassowitz u. Haag, Nijhoff (Bd. 9), 1899-1935. 4°. HLdrbde. d. Zt. mit verg. RTitel (teils etwas berieben, Bezug teils verblichen, Bd. 9 im Stil der anderen Bde. gebd.) Erste vollständige deutsche Übertragung, einzige Gesamtausgabe in deutscher Übersetzung. - Jud. Lex. IV/2, 855 - Die seit 1896 von Lazarus Goldschmidt hrsg. Talmud-Ausgabe mit revidiertem hebraischen Text u. deutscher Übertragung blieb unvollendet (vgl. MNE II, 281). - Die Übertragung basiert auf der ersten vollständig gedruckten Ausgabe von D. Bomberg, Venedig 1520-23. - "Der Orientalist und Gelehrte des Judentums Lazarus Goldschmidt, eigentlich Elieser ben Gabriel (1871-1950), "hat sich besonders durch seine Talmud-Ausgabe und deren deutsche Übersetzung verdient gemacht, die erste, die durch eine Einzelperson erstellt und ohne Subvention durchgeführt wurde" (Herlitz-K II, 1189). Sie kostete bei Erscheinen pro Band 125 Mark (ein kleines Vermögen) und war mit den vorliegenden 8 Bänden abgeschlossen". Diese Ausgabe wurde schließlich bis 1936 um weitere Teile des Talmuds ergänzt. - Mischausgabe aus der 1. und 2. Auflage, mit dem bei Nijhoff 1935 erschienenen Band 9. - Teils etwas fleckig, 2 Titelbll. gelockert, insgesamt gutes Exemplar. First complete German transmission, only complete edition in German translation. - Mixed edition of the first and second editions in 8 volumes, supplemented by vol. 9, published by Nijhoff in Haag in 1935. 4°. Cont. half-leather bindings, partly somewhat rubbed, covers partly faded, vol. 9 bound in the style of the other volumes. Partly somewhat spotted, 2 title-pages loosened, overall a good copy.

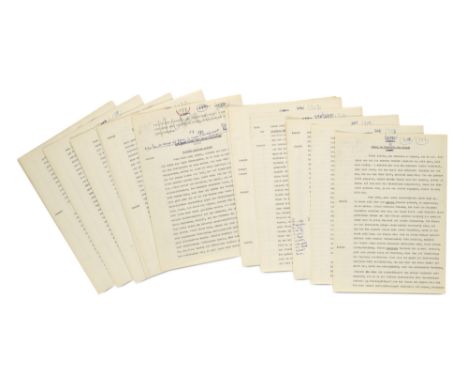

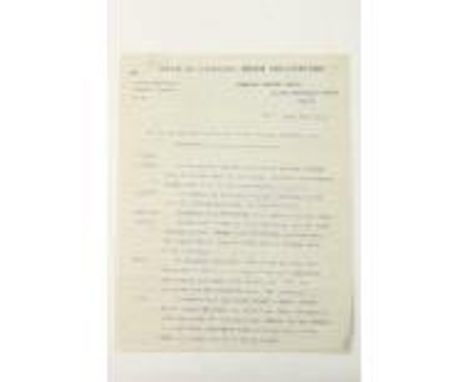

Ernst Bloch. Typoskript mit eigenhändigem Titel sowie mehreren hs. Ergänzungen und Korrekturen. Wohl frühes bis mittleres 20. Jh. 41 S., meist Durschläge, lose eingelegt in mod. Flügelmappe. Blattmaße 30 x 21 cm. Neufassungen zweier früher Aufsätze Blochs. Diese durchgängig hs. im oberen Blattrand paginiert "177" bis 217". Die ältere maschinengetippte Paginierung der Seiten durchstrichen. - Enthalten sind die Teilabschnitte: I) "17 / Hohes Paar oder Mond und Sonne in einem alten Ehesymbol, Westöstlicher Divan" (eigenhändig, S. 177-201). - Überarbeitung des 1930 entstandenen und 1955 in der Zeitschrift "Sinn und Form" (Heft 6, S. 851-868) erschienenen Aufsatzes. Der Schluss hier um eine Seite erweitert (Typoskript mit vereinzelten Korrekturen). - Der erste Absatz von Bloch wörtlich in sein Buch "Atheismus im Christentum" übernommen ("Exkurs: Das Hohe Paar oder Mond-Sonne-Syzygie in der Liebe und ihrer Utopie"). Einzelne Passagen finden sich auch im Kapitel "Tagtraum in entzückender Gestalt" seines Hauptwerks "Das Prinzip Hoffnung". II) "18 / Imago an Menschen und Dingen", (S. 202-217, Schluss fehlt). - Hier eine Überarbeitung seiner auf das Jahr 1927 zurückgehenden Auseinandersetzung mit der Lehre C.G: Jungs - Mit einigen hs. Ergänzungen und Korrekturen Blochs. - Interessantes Typoskript des wichtigen Philosophen Ernst Bloch, in dessen Zentrum der philosophischen Anschauung der über sich hinausdenkende Mensch steht. Im Gesamten mit üblichen Nutzungsspuren, minimal knickspurig, jedoch wohlerhalten. Typescript with handwritten title and several handwritten additions and corrections. Mostly copies of the typewritten original, loosely inserted in mod. wing folder. Sheet measures 30 x 21 cm. - New versions of two early essays by Bloch. These handwritten paginated throughout in the upper margin "177" to 217". The older machine-typed pagination of the pages crossed out. - Contains: as listed above. - Interesting typescript of the important philosopher Ernst Bloch, in whose center of the philosophical view stands the human being thinking beyond himself. Overall with usual traces of use, minimal creases, but in fine condition.

Reineke Fuchs.: Das ist, Ein sehr nützliches, Lust- und Sinn-reiches Büchlein... Darein... unter den Nahmen deß Löwen, Bähren, Fuches, Wolfes... der Welt Leben und Wesen... beschrieben wird. Auff das Neue mit allerhand jetziger Zeit üblichen Reim-arten. Rostock, Wilde 1662. Kl.8°. Mit Titelholzschn. u. 40 Textholzschn. von Virgil Solis. 421 S., 8 Bl. Spät. Prgt. mit hs. Rsch. (Etw. Gebrauchsspuren). Menke VII, 25. - Zweite Ausgabe der Rostocker barocken Bearbeitung, deren erster Druck 1650 (Menke 23 bzw. Titelauflage Menke 24) erschienen war. - Fleckig u. gebräunt, vereinzelt leicht wurmspurig, hs. Eintr. a.V., St.a.T.

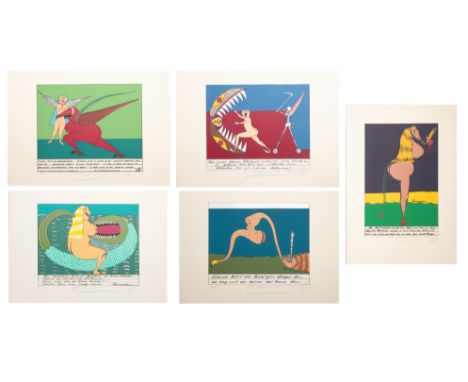

Friedrich Schröder-Sonnenstern (1892 Kankehemen - 1982 Berlin)5-tlg., Konvolut Grafiken, jeweils Farblithografie auf Papier, 43 cm x 60,5 cm Blattmaß, 'Der Mondfriedenshabicht', 111/150 nummeriert, 'Wer einem kleinen Schicksal entrinnen will, läuft in ein größeres Schicksal rein, nähmlich einem Schrecken bis zu seinem Lebensende!', 112/150 nummeriert, 'Schnell kommt der Kopf zum Nordpol hin, der Weg mit den Beinen hat keinen Sinn', 111/150 nummeriert, ' Das weinende Pferd, 113/150 nummeriert, 'Für Wahrheit können Gefahren von beiden Seiten, damit sie verschwindet doch beizeiten. Wenn nun tut das Freunde bereiten?-! Darüber kann man lange streiten', 111/150 nummeriert, jeweils signiert, 1971-1972 datiert und betitelt, alle Blätter leicht gebräunt, Blattecken teilweise knickfaltig

Anthonie Palamedesz, 1601 Delft – 1673 AmsterdamDie Anbetung des goldenen KalbesÖl auf Holz, erneut auf Holz hinterlegt.78,5 x 112 cm.Links unten signiert und datiert „A. Palamedesz 1651“.Ungerahmt.Das Goldene Kalb war nach der Bibel (Ex 32,1-29) ein Kultbild, das die Israeliten nach ihrem Auszug aus Ägypten schufen, während ihr Gott ihrem Anführer Moses auf dem Berg Sinai die Tora offenbarte. Die biblische Szene ist auf dem Gemälde in eine weite bergige Landschaft versetzt. Besonders hervorgehoben wird im Vordergrund links, unter hohen, bis zum Himmel reichenden alten, teils knorrigen Eichenbäumen, eine Festtagsgesellschaft, die sich darunter versammelt hat, mit reichen Platten von Speisen und zahlreichen Krügen mit Getränken, in höfischer Kleidung. Besonders auffallend eine junge Frau am linken Bildrand, in eleganter gelb-blauer Kleidung mit großem kreisrunden Hut, die einem Kind in ihren Armen gerade die Brust reicht und aufmerksam aus dem Bild herausschaut. Hinter dieser Gesellschaft, zwischen den Bäumen, tanzende Figuren des etwas niederen Standes vor Wirtshausszelten. Nach rechts in der Landschaft ist das eigentliche Bildthema zu erkennen, eine Menschenmenge umtanzt eine Säule, auf der ein goldenes Kalb aufgestellt ist, einige sind sogar auf die Knie gegegangen, um das Kalb, ein Götzenbild, anzubeten. Weiter hinten links ist das biblische Gegenstück zu dieser heidnischen Verehrung wiedergegeben: Moses und Aaron opfern mit einigen Begleitern an einem Rauchaltar. Auffallend an dem Gemälde ist die Tatsache, dass der eigentliche theologische Sachverhalt zur Seite gerückt wird, während die üppige Bewirtung höfischer Figuren mit erlesenen Speisen und Früchten auf zahlreichen Tellern und Schüsseln, einschließlich eines quadratischen goldenen Weinkühlers, zum Hauptgegenstand gemacht wird.Das Gemälde ist sicher dahingehend zu deuten, dass dem Goldenen Zeitalter des 17. Jahrhunderts aufkommende Prunkliebe, Völlerei und Trinkgelage im übertragenen Sinn als „Tanz um das Goldene Kalb“ zu verstehen sind. Damit ist das Gemälde auch als Sozialkritik der Zeit zu verstehen. (13403531) (18)Anthonie Palamedesz, 1601 Delft – 1673 AmsterdamTHE ADORATION OF THE GOLDEN CALF Oil on panel, laid again on panel. 78.5 x 112 cm.Signed and dated “A. Palamedesz 1651” lower left.Unframed.

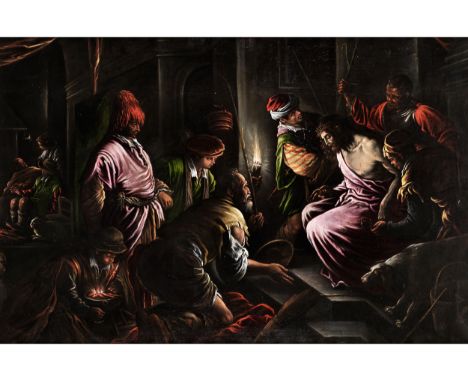

Jacopo da Ponte Bassano, 1510/15 – 1592, zug./ Kreis desVerspottung ChristiÖl auf Leinwand.115 x 176 cm.Gerahmt.Im großen Querformat wird hier die Biblische Szene gezeigt, vielfigurig, wie in Werken der Malerfamilie Jacopo und Leandro Bassano regelmäßig zu sehen. Jesus sitzt in hellrotem Spottmantel rechts erhöht, vor mächtigen Säulen im Hintergrund, umgeben von drei Schergen, die ihm soeben die Dornenkrone aufgelegt haben. Ein davor kniender Alter hält das Spottzepter bereit und streckt die Zunge Jesus entgegen. Bei der stehenden Gestalt links mit hellrotem Mantel ist wohl Kaiphas zu vermuten, wobei der Maler diesem hier eine recht wunderliche, rot leuchtende Zottelhaube zugedacht hat. Links unten bläst ein Knabe in eine Feuerschale, was weniger dem Sinn des Bildinhaltes entspricht, vielmehr variable Beleuchtungseffekte zu erzeugen hilft.Von Interesse ist die Gesamtbeleuchtung der Darstellung, die von einer Fackel im Bildzentrum ausgeht und beide Bildseiten erhellt, dabei besonders die Gestalt des Jesus.Ein weiteres Gemälde von Jacopo Bassano zeigt dasselbe Thema im Hochformat. Bemerkenswert ist hierbei, dass auch dort in der linken Ecke der Knabe an einem Kohlefeuer hantiert. Auch die weithin im Bild verteilten rot leuchtenden Elemente, wie Mützen und Kleiderstücke, im Gegensatz zu dem purpur-rosa Spottmantel Christis, ist ein Charakteristikum bei beiden Gemälden.Auch die Alte Pinakothek München (Inv.Nr. 10393) besitzt eine Kopie nach Jacopo Basso desselben Themas, in dem ähnlich wie in unserem Gemälde die Fackellicht-Führung gegeben ist. A.R. (1340844) (11)Jacopo da Ponte Bassano, 1510/15 – 1592, attributed/ circle ofTHE MOCKING OF CHRIST Oil on canvas. 115 x 176 cm.

Rudolf Polanszkyo.T. (aus der Serie Reconstructions)1994Kunststoff, Acrylglas, Silikon, Fiberglass auf Holz-Keilrahmen; ungerahmt131,5 x 101 cmRückseitig signiert und datiert: Polanszky 94 ehemals Besitz Franz West;seither Privatbesitz, WienSeit den Siebzigern arbeitet der Wiener Künstler Rudolf Polanszky an konzeptuellen Strategien, die auf spezifische Versuchsanordnungen und komplexen Wahrnehmungsprozessen beruhen. Den Anfang machten seine Schweinsfettzeichnungen und Sprungfedernbildern, die auf das Zufallsprinzip und der unbewussten Kontrolle abzielten. Polanszky suchte neue Wege, die bewusste Konstruktion und das adaptive Verhalten während des Entstehungsprozesses weitgehend zu unterbinden. Parallel zu seinen informellen Arbeiten entstanden konzeptuelle Foto- und Filmprojekte, wo es dem Künstler um die Visualisierung von Teilungen und Symmetrien ging. Zu Polanszkys Künstlerfreunden zählten unter anderen Diether Roth und Franz West, mit dem er als junger Künstler auch ein Atelier teilte. Seit den 1990ern beschäftigt er sich vornehmlich mit Materialassemblagen, deren Einzelteile er auf Schrotthaufen findet und zu autonomen Wandskulpturen- und raumübergreifenden Objekten verwandelt. Dazu zählt auch die vorliegende Arbeit, die zur Serie der Reconstructions zählt. Das spontane Erzeugen einer neuen Realität, indem er vorhandene Materialien in einen neuen Kontext stellt, bezeichnet Polanszky als "Ad-hoc-Synthese". Inspiration holt er sich dabei von mathematischen und physikalischen Theorien. Man könnte Polanszky als einen Alchemisten der Kunst bezeichnen, der das Ready-made in neue Dimensionen lenkte. "Ich will keinen Nutzen erzielen und wähle das Material daher eher intuitiv, am liebsten eben gebrauchtes, da es von seinem Zweck befreit ist. Für andere ist das Abfall, für mich hat es eine wunderbare Ästhetik, weil es eine Geschichte hat, die in meiner Vorstellung mit einer Interpretation verbunden ist. Ich sehe nicht eine alte Dachrinne, sondern eine schöne Krümmung, Verfärbung oder Ähnliches, und nutze das als potenzielle Qualität für etwas Neues, indem ich es zerschneide und umforme. Dieses Transformieren und Gestalten des Materials hilft mir, meine Gedankenstruktur anders zu organisieren, mich der strengen Maßgaben der Sinn- und Zweckorientierung zu entledigen." (Alexandra Schantl (Hg.): Rudolf Polanszky. Translineare Strukturen, Bielefeld 2015, S. 18.)(Stefan Üner)

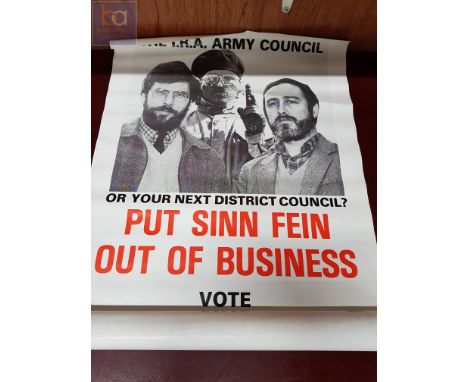

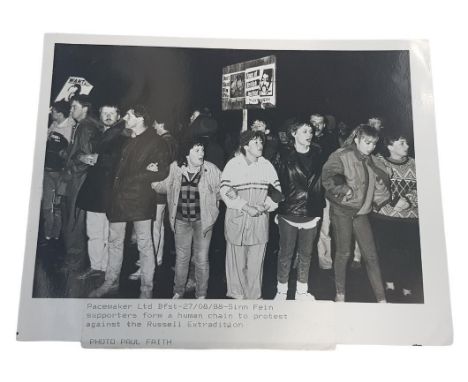

Report on the 'National Volunteers' Coffey (Diarmid) An important signed 'Report on the Organisation of Ireland on 6th November 1914' dated 24 Nov. 1914, 5pp typescript (carbon copy), first page on paper of Irish Volunteers, Inspector General's Office. The first 3 pages give a detailed summary of organisation in each of the 32 counties, including several where 'No returns' are recorded, followed by a general report on final two pages. 'It is noticeable in the above report that the organisation in Ireland is very uneven. Thus,in several counties, the returns are complete and the Counties are organised into Battalions. In other cases there are no organisation returns at all. In those counties where energetic organisers have been at work, the organisation has been completed in two or three months.. 'There has been a considerable falling off in the Volunteers of late,[due to causes including] the secession of Sinn Fein members of the Volunteers. This has in many cases, even where the vast majority of the Volunteers have followed Mr. Redmond, [caused] considerable disorganization.' Signed in bold signature on last page. As a typescript, w.a.f. A most important, and interesting document. (1)

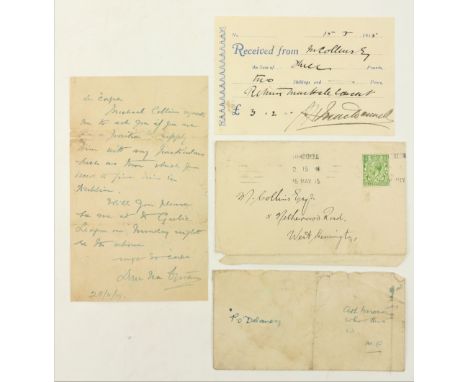

Any Particulars .. Collins (Michael) A collection including an envelope addressed in Collins’ hand to P. O’Delaney, with a note signed M.C. saying ‘Art knows who this is’; also a cryptic ALS signed Art Ua Briain dated 28/11/19 to ‘A chara’, saying ‘Michael Collins requests me to ask you if you are in a position to supply him with any particulars such as those which you used to give him in Dublin’, etc.; a postally used envelope addressed to Collins at a West Kensington address; and a receipt issued to Collins for £3 - 2s., returns from MacHale concert, signed MacDonnell, dated 15.3.1915. Art O'Briain was President of the Sinn Fein Council of Great Britain. His reference to ‘particulars’ strongly suggests there is an intelligence connotation. As a collection, w.a.f. (1)

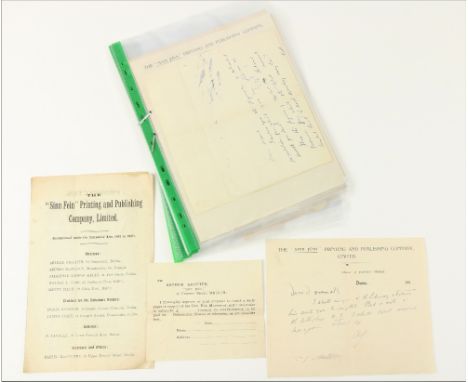

Arthur Griffith Plans a Turkish Bath Griffith (Arthur). An interesting though often cryptic correspondence with the Donal O’Connor, circa 1901-10, throwing some light on Griffith’s personal life. There are about a dozen signed notes, letters and telegrams, some written in evident haste, some undated, some on scraps of paper. Some concern the affairs of Sinn Fein or its publications, one asks for advice about a (named) business seeking extra capital; others suggest meeting for a swim or for a Turkish bath, one says he [Griffith] will be in the Bailey [public house] that evening. There is also a receipt for a loan of £33-15-0 (then a substantial sum) to Arthur Griffith from the Sinn Fein Co-Operative People’s Bank, November 1910, countersigned by O’Connor; also documents concerning Sinn Fein’s launch of a daily paper (1905), etc.; and a letter to O’Connor from Griffith’s widow Maud, 1933, commiserating on the death of his (second) wife. Donal O’Connor [1872-1935] was evidently a personal friend of Griffith, and also an advisor and accountant to his business ventures; He was at times Secretary of the Gaelic League and auditor to the G.A.A, and was generally a person of influence in national affairs in the early years of the 20th century, often behind the scenes. A chartered accountant with his own company, he was a lecturer in accountancy at the National University from about 1912, and was accountant to Dail Eireann 1919-21. He is not listed in DNB (first edn.), which is certainly an oversight, but see Breathnach & Ní Mhurchú, Beathaisnéis a Ceathair, 106. There were several establishments offering Turkish baths in Dublin around the turn of the century; one such is mentioned in Joyce’s Ulysses (as is Griffith, under the title of ‘the Citizen’). As a collection, w.a.f. (1)

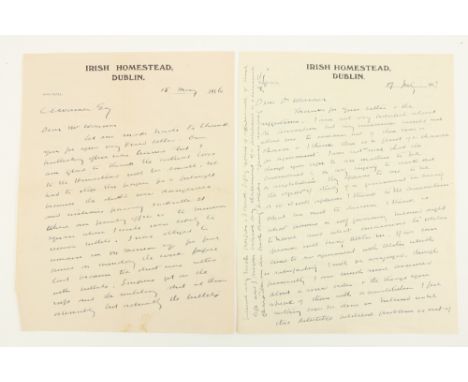

Prospects for the Convention, 1917 Russell (George, ‘A.E.’). Two good A.L.S. to C.E. Warner Esq., each 2pp (single sheet) on headed Irish Homestead paper, 15 May 1916 and 19 July 1917, the first with a full signature, the second signed at side A.E. The first letter, about a month after the Rising, declines an offer of help. ‘Our publishing office was burned but I am glad to think the actual loss to the Homestead will be small. We had to stop the paper for a fortnight because the streets were dangerous .. snipers got on the roofs and the military shot at them naturally but actually the bullets just as often went into unoffending windows ..’ The second, on 19 July 1917, ‘I am not very hopeful about the Convention, but my conscience would not allow me to remain out if there was a chance .. for agreement .. What we meet to discuss I think is what powers a self governing Ireland ought to have and what concessions to Ulster opinion will bring Ulster in .. The Sinn Feiners are not so mad as the papers would make out ..’ (2)

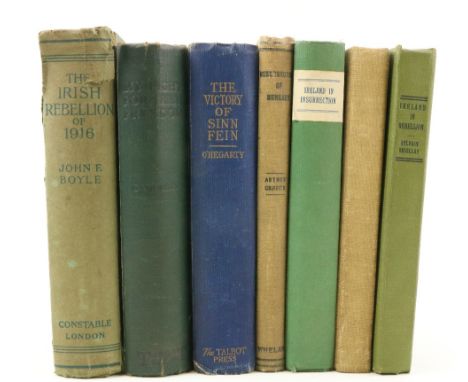

Republican interest: Briollay (Sylvain) Ireland in Rebellion, Dublin 1922; Brennan-Whitmore (W.J.) With the Irish in Frongoch, Dublin 1917. Illus.; Martin (Hugh) Ireland in Insurrection, An Englishman's Record of Fact. Lond. 1921. map frontis; Boyle (J.F.) The Irish Rebellion of 1916, Lond 1916; Breen (Dan) My Fight for Irish Freedom, Dublin 1924, plts.; O'Hegarty (P.S.) The Victory of Sinn Fein, Dublin 1924, All First Edns.; & 1 other. (7)

Suas le Poblacht na h-Éirinn! [Barton, Robert] Dardis (Patrick G.), The Occupation of Land in Ireland in the First Half of the Nineteenth Century. Maunsel 1920, boards, parchment spine. Robert Barton’s copy, inscribed by him in Gaelic letters on f.f.e.p., ‘Riobard Bartún/ Portland Príosún / Sassana / Mí Samhna 22adh 1920 / Suas le Poblacht na h- Éirinn!’ A superb association copy. Robert Barton, from Glendalough House in Co. Wicklow, was a cousin of Erskine Childers. In 1914 he joined the British army and served in France, where his younger brother was killed on the Somme. In Easter Week 1916 he was posted to Dublin, where he was impressed by the dignity of the rebels and appalled by the executions. He resigned his commission, and in 1918 was elected a Sinn Fein MP. He was the Dail’s first Minister for Agriculture, and set up a National Land Bank. In 1919 he was arrested for making seditious speeches. He escaped, but was recaptured in 1920 and sentenced to three years in Portland Prison, where he was ill-treated. He was released in July 1921, with Arthur Griffith, to help with truce negotiations. He was a member of the Treaty delegation, and was the last to agree to sign. He later regretted his decision and took the anti-treaty side. He lost his Dail seat in 1923 and withdrew from politics. He later became chairman of the Agricultural Credit Corporation and of Bord na Mona. He died in 1975. (1)

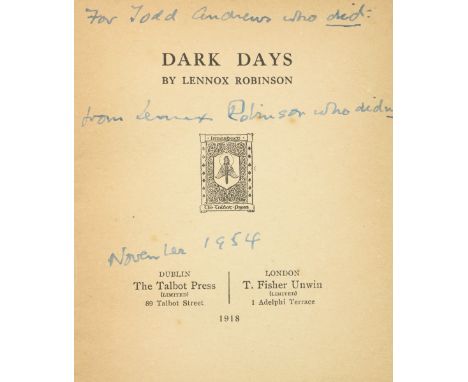

For Todd Andrews, Who Did Robinson (Lennox). Dark Days D. & L. 1918, sm qto, rebound in buckram with title label, orig. wrappers bound in, inscribed on t.p. ‘For Todd Andrews who did : from Lennox Robinson who didn’t / November 1954’. Four short pieces, written 1915/1916, expressing Robinson’s sympathy for the Sinn Fein rebels in spite of his Protestant background. Inscribed almost 40 years later to Todd Andrews, who did indeed fight for Ireland, as described in his memoirs. Andrews was interned during the Civil War, but graduated in commerce, and later became head of Bord na Mona, CIE and other public bodies. He was a member of the Arts Council, which may have brought him in contact with Robinson, playwright and Abbey Theatre manager. An attractive and evocative dedication. (1)

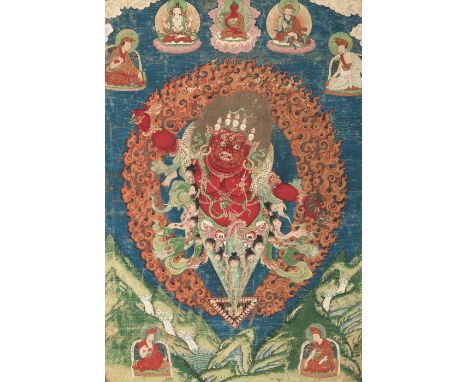

Guru Drag dmar, eine zornvolle Emanation des PadmasambhavaBhutan, spätes 18. Jh.67 x 45 (120 x 77) cm R.Guru Drag dmar ist eine zornvolle Emanation des Padmasambhava, der die rote Farbe der Padma-Familie trägt, einen zornvollen Gesichtsausdruck hat, und als Attribute in seiner rechten Hand den goldenen Vajra, und in seiner linken Hand einen Skorpion hält. Zur Bekleidung der Gottheit Guru Drag dmar gehören Elefanten- und die Menschenhaut die er über dem nackten Oberkörper trägt. Seine übrige Bekleidung ist eine grüne Seidenschärpe die lose von seinen Schultern herabhängt. Die Häute kennzeichen ihn als tantrischen Yidam und weisen ihn als Lehrer des Vajrayana aus. Von seinem Oberkörper herab hängt eine grüne Schlange, und eine Girlande aus Gedärm mit frisch abgeschlagenen Menschenköpfen. Schlange und die blutende Girlande weisen auf die Überwindung der drei Gifte: Unwissenheit (Gedärm), Leidenschaft (Blut, der frisch abgeschlagenen Menschenköpfe), und Haß (Schlange). Außerdem trägt er überkreuz Kettenschnüre aus Menschenknochenperlen, die auf die Vergänglichkeit hinweisen, sowie sechsfaches goldenes Geschmeide, Sinnbild seiner Tugenden (paramita). Das goldene Diamantszepter (Vajra) in seiner rechten Hand bedeutet „unzerstörbar“, eine Kraft die alles andere übertrifft. Es ist die Kraft des vajragleichen Gewahrseins, jegliche Illusion, jegliche Täuschung zerstörend. Der neunköpfige Skorpion in seiner linken Hand bedarf einer Erklärung des tibetischen Wortes sDig pa: "Es bedeutet sowohl "Skorpion" als auch "karmische Schuld", "moralisches Vergehen". Im übertragenen Sinn beinhaltet sDig pa: Jede unheilvolle Tat die begangen wird bewirkt in der Folge Leiden, die Körper, Rede und Geist quälen. "Karmische Schuld" im Buddhismus ist also nichts anderes als ein Fehlverhalten, deren Wirkung wie ein giftiger Skorpionstich früher oder später zur Qual wird. Der an sich giftige Skorpion wird durch den Segen aller Buddhas zum Träger zornvoller Buddha-Aktivität, die nicht ins Leid führt, sondern zur Erlösung. Das Mittel an sich bleibt erhalten, nur die Wirkung ist umgekehrt, aufgrund der gewandelten Ursache: statt Haß regiert nunmehr Mitleid. Insofern wirken auch rasende Gottheiten nicht zerstörerisch, sondern bewußtseinfördernd, befreiend. Trotz ihrer zornvollen Erscheinung, zur Zähmung besonders schwer belehrbarer Lebewesen, sind sie essentiell nur aktiviertes Mitleid aus der Leerheit des Samadhi. Der dolchförmige Unterleib des Guru, mit der dreischneidigen Klinge, steht für die Zerstörung der drei Geistesgifte: Geiz, Hass und Ignoranz. Er tritt aus dem Maul eines Meerungeheuers hervor, aus dessen Maul zwei Schlangen hervorkriechen. Die Spitze des Dolches steckt in einem dreieckigen Eisenherd, wie er beim Feueropfer (Homa) Verwendung findet, dessen Rand umrahmt ist von gebleichten Totenköpfen, die auf Wandlung hinweisen. In der Asche des Herdes liegt gekrümmt ein toter Körper, stellvertretend für die zu zerstörende karmische Energie. Dieses Thanga steht in der Tradition der Nying ma Schule in Tibet, und der Drug pa in Bhutan, von letzterer verschiedene Vertreter in der Malerei abgebildet sind. Am oberen Rand sind Buddha Amitabha, der „Bodhisattva des Mitgefühls“- Avalokiteshvara und der Große Guru Padmasambhava abgebildet. Das wirkmächtige Geschehen wird befeuert durch die gewaltige Feuerenergie die Guru drag dmar umgibt, und findet vor einer wild zerklüfteten Landschaft mit tosenden Wasserläufen statt. Tempera und Gold auf Baumwollgewebe, originale Seidensatin-Einfassung, mit Bija. Unter Glas gerahmt.Süddeutsche Privatsammlung, am 6.3.1975 bei Schoettle Ostasiatica, Stuttgart, erworbenPubliziert: Tibetica, 29, 1975. Nr. 8652 mit AbbildungPubliziert und ausgestellt: Kunstamt Berlin Tempelhof, Katalog von Helmut Uhlig, 27.4. - 19.6.1976, S. 96/ 98 Etwas berieben und kleine Restaurierungen, minim. Alterssch.

STOWA / Helmut Sinn KM Kriegsmarine B-Uhr Deckuhr. Verchromt. Hochwertiges Handaufzug-Werk Kal. STOWA mit 19 Lagersteinen, Ankerrad-Deckstein, bimetallische Kompensationsunruh, Breguet-Spirale, Schwanenhals-Feinregulierung, funktionsfähig. Werknummer 2042. Werk besitzt besondere Stoppvorrichtung zur sekundengenauen Zeiteinstellung (Uhrwerk stoppt erst bei der 60 Sekunden-Markierung). Leuchtzifferblatt mit arabischen Ziffern, signiert "KM, STOWA", gebläute Stahlzeiger. Sehr guter Zustand, minimale Gebrauchsspuren am Gehäuse. Originale Holzbox sowie Zeitungsausschnitte und Broschüre anbei. Durchmesser ca. 57mm ohne Krone.| STOWA / Helmut Sinn KM Kriegsmarine B-Uhr deck watch. Chromed. High-grade manual wound movement cal. STOWA with 19 jewels, escapement-wheel endstone, bimetallic compensation balance, Breguet-hairspring, swan-neck fine adjustment, working. Movement number 2042. Movement has a special hacking device for precise timing (movemnt stops exactly at 60 seconds marking). Luminous dial with arabic numerals, signed "KM, STOWA", blued steel hands. Very good condition, minimal signs of wear on the case. Original wooden box, pages from magazines and brochure enclosed. Diameter ca. 57mm without crown.

Kanters, Hans -- Der DespotÖl auf runder Holzplatte. 1974.Durchmesser 31,5 cm.Entlang der linken Plattenkante mit Pinsel in Hellblau signiert "HANS KANTERS" und datiert. Wie das Bild eines modernen Hieronymus Bosch wirkt die Arbeit des holländischen Künstlers Hans Kanters auf den ersten Blick. Mit beeindruckender Detailgenauigkeit malt der Autodidakt, was ihm in den Sinn kommt. Dabei entstehen in den 1970er Jahren eine Reihe erotischer Gemälde, denen sich im darauffolgenden Jahrzehnt eine surrealistische Schaffensphase anschließt. Mit viel Witz und Ironie schildert Kanters dem Betrachter in dem hier vorliegenden Gemälde eine paradiesisch anmutende Flusslandschaft mit weitem Horizont. Bevölkert wird sie von skurrilen Menschen oder phantastischen Wesen und ist gespickt mit diversen Phallussymbolen. Die vielen Kröten, die Kanters in seinem Bild untergebracht hat, symbolisierten schon bei Bosch die Todsünde "Wollust" und Verdorbenheit.Provenienz: Kunstgut Döbele, Dettelbach, Auktion 28.04.2006, Lot 192Privatbesitz Berlin - Wir bitten darum, Zustandsberichte zu den Losen zu erfragen, da der Erhaltungszustand nur in Ausnahmefällen im Katalog angegeben ist. - Please ask for condition reports for individual lots, as the condition is usually not mentioned in the catalogue.

Pablo Picasso, TarasqueKeramikkrug. Weißer Scherben mit rotbrauner, schwarzer und grauer Engobe, partiell weiß glasiert. Unter dem Bauch mit schwarzem Pinsel mit der Exemplarnummer und dem Editionsvermerk versehen. Exemplar 50/50. Édition Picasso. - Tadelloser Zustand.Ramié 247ProvenienzSeit Ende der 1960er Jahre in norddeutschem PrivatbesitzKeramik – ein Material, mit dem Picasso durch Zufall 1946 während eines Aufenthalts in Vallauris an der Côte d’Azur in Berührung kommt. Dieser Werkstoff eröffnet dem Künstler neue Möglichkeiten in der Verbindung von plastischer und malerischer Gestaltung. Suzanne und Georges Ramié, in deren Töpferei Madoura Picasso fortan ein umfangreiches keramisches Werk schaffen soll, stellen dem Künstler zuerst traditionelle Töpferware zur Verfügung, der bald schon eigene und eigenwillige Kreationen folgen.1954 entsteht unser Keramikkrug „Tarasque“ in einer kleinen Auflage von nur 50 Exemplaren - heute kaum mehr auf dem Markt.Während die malerische Gestaltung an maurische Architekturdetails erinnert, ist die plastische Ausarbeitung ungewöhnlich und lässt an präkolumbianische, zoomorphe Gefäßformen denken. Einerseits Vogelkörper, ergibt die Form auf den vier kurzen Füßen andererseits einen Sinn durch die malerische Gestaltung der Rückseite. So zeigt sich hier ein Gesicht mit einer breiten Zahnreihe und Fledermausohren. „Tarasque“ ist der Legende aus dem 13. Jahrhundert nach ein Drache, welcher sein Unwesen in einem oberhalb von Arles gelegenen Dorf – später Tarascon – treibt, bis er durch den Gesang der Hl. Martha besänftigt und von ihr gezähmt wird.

Beuys, Joseph -- "Intuition"Holzkiste, genagelt. 1968.30 x 20,8 x 5,6 cm.Auf dem Boden oben mit Bleistift betitelt und mit Bleistiftlinien, auf dem Unterboden signiert "Beuys" und datiert sowie mit dem roten Stempel des Herausgebers.Schellmann 7. 1968 im Rahmen der Aktion "Zeitkunst im Haushalt" mit Objekten anderer Künstler im Vice-Versand, Remscheid erschienen, rückseitig mit dem Stempel. Diese einfache Holzkiste im DIN A4-Format entstand in einer Auflage von ca. 12.000 Exemplaren und wurde anfangs für DM 8,- verkauft. Später hergestellte Exemplare wurden getackert, nicht mehr genagelt. Im Kontext der politischen Debatte des Jahres 1968 ist der Schriftzug "Intuition" mit zwei Bleistiftstrichen Beuys' Gegenthese zum Materialismus und Rationalismus, die er, vergleichbar einem Flugblatt, in hoher Auflage verbreitet. Die leere Holzkiste soll auch als Gebrauchsgegenstand Verwendung finden, die Intuition führt dann zur möglichen Füllung mit einem neuen Sinn. - Wir bitten darum, Zustandsberichte zu den Losen zu erfragen, da der Erhaltungszustand nur in Ausnahmefällen im Katalog angegeben ist. - Please ask for condition reports for individual lots, as the condition is usually not mentioned in the catalogue.

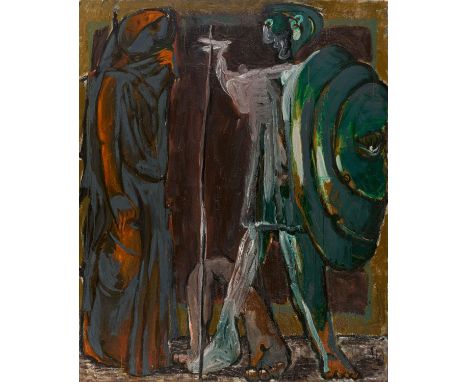

LÜPERTZ, MARKUS1941 Liberec/BöhmenTitel: "Der Abschied oder das grüne Schild". Datierung: 1987. Technik: Öl auf Leinwand. Maße: 201 x 162cm. Bezeichnung: Monogrammiert unten rechts: ML (Künstlersignet). Betitelt und signiert verso oben links: "DER ABSCHIED" ODER DAS GRÜNE SCHILD". Hier zudem mit Richtungspfeil versehen. Rahmen/Sockel: Künstlerrahmen. Provenienz:- Privatsammlung Luxemburg- Großformatige Arbeit, die Lüpertz' Sinn für kompositorische Balance und Differenzierung der Farben unter Beweis stellt- Aus einer Zeit in der Lüpertz sich verstärkt mit der Kunstgeschichte des 17. und 19. Jahrhunderts auseinandersetzt- Lüpertz ist einer der bekanntesten Vertreter des deutschen NeoexpressionismusMarkus Lüpertz, 1941 in Liberec, Böhmen, geboren, prägte maßgeblich die deutsche Kunst der Nachkriegszeit. Der als Maler, Bildhauer, Grafiker und Dichter tätige Künstler changiert dabei zeit seines Schaffens mit seinen neoexpressiven Werken zwischen Abstraktion und Figuration. Das Motiv tritt dabei hinter malerische Fragestellungen zurück, wenngleich durch das gesamte Werk hindurch Themengruppen zu verfolgen sind. So z.B. in seiner "Dithyrambischen Malerei" des Frühwerks, die banale Alltagsgegenstände aufgreift, den darauffolgenden "Motiv-Bildern" mit Sujets zur deutschen Geschichte oder auch der Auseinandersetzung mit antiken Themen seit 1985. Charakteristisch für Lüpertz' Arbeitsweise ist auch seine Beschäftigung mit der Kunstgeschichte, die verstärkt seit den 1980er Jahren zu beobachten ist, etwa mit Malern des 17. und 19. Jahrhunderts wie Nicolas Poussin, Camille Corot oder Gustave Courbet. Die großformatige Leinwand "Der Abschied oder das grüne Schild" von 1985 greift ein antikes Thema auf und verweist auf einen Helden, der seine Frau verlässt, um sich Abenteuern und Gefahren zu stellen. Welcher antike Held gemeint ist, wird über den Bildtitel nicht weiter präzisiert, der Fokus liegt so auf der Abschiedssituation, aus der das Alleinsein des Helden für die kommende Zeit resultieren wird. Gefasst und einander zugewandt stehen sich die beiden Figuren gegenüber, die Farbgebung ist gedeckt, der bedrückenden Situation angemessen, der Stab des Helden trennt vertikal die beiden Bildhälften und Sphären des Weiblichen und Männlichen. Einzig die sehr sparsam eingesetzte Farbgebung über das grüne Schild des Helden und die orangen Partien in der Gestaltung seiner Frau, schaffen noch eine Verbindung und schließen das Bildgeschehen nach außen hin ab, fassen gewissermaßen die Figuren. Das einsame männliche Individuum wird seit Anfang der 1990er Jahre erneut eindrucksvoll zum Sujet der Serie "Männer ohne Frauen - Parsifal", u.a. eine Metapher für das künstlerische Schaffen Lüpertz', dem er sich alleine stellen muss.Markus Lüpertz stellte in zahlreichen renommierten nationalen und internationalen Institutionen aus, nahm 1982 an der documenta 7 teil, bekleidete von 1976 bis 1987 eine Professur an der Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe und stand der Kunstakademie Düsseldorf von 1988 bis 2009 als Rektor vor. Erläuterungen zum Katalog

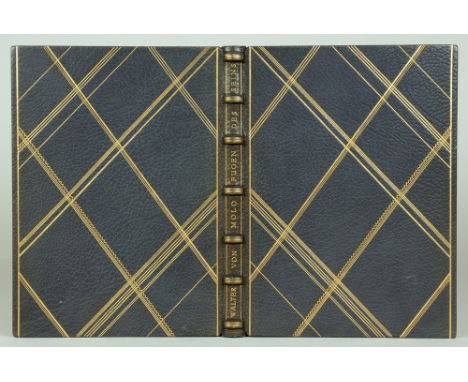

Willy Jaeckel - Walter von Molo. Fugen des Seins. Mit acht Radierungen von Willy Jaeckel. Berlin, Eigenbrödler 1924. Mit acht signierten Radierungen. Grauer Originalmaroquinband mit reicher Filetenvergoldung (signiert: Handeinband Spamersche Buchbinderei. Leipzig).Herausgegeben vom Künstlerdank (Clauss-Rochs-Stiftung). - Exemplar XII von 25 der römisch nummerierten Luxusausgabe mit den signierten Abzügen der Radierungen von den unverstählten Platten (Gesamtauflage 550). - Im Druckvermerk von Künstler und Autor signiert. - Einbandentwurf von Georg Alexander Mathéy. - Breitrandiger Druck auf chamoisfarbenem Bütten. - »Jaeckels Expressionismus ist ein sehr persönlicher. Sein ›Hang zum Metaphysischen, zum visionär Versponnenen und zugleich Ekstatischen, die Neigung, den Sinn der menschlichen Existenz durch Meditation zu erspüren‹ ist besonders in seinen großen graphischen Zyklen erkennbar« (Sennewald).27,0 : 20,0 cm. [4], 70, [10] Seiten. - Ränder und Rücken leicht verfärbt.Stilijanov-Nedo 98. - Sennewald 24, 3

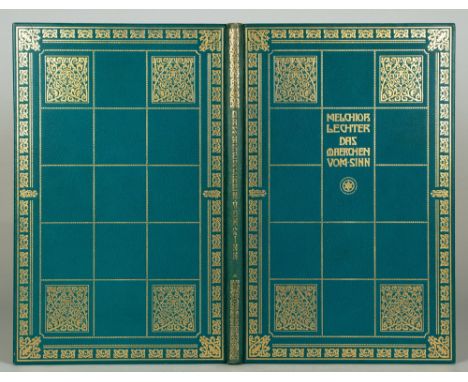

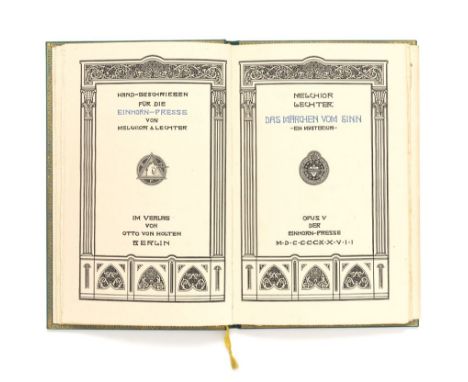

Melchior Lechter. Das Märchen vom Sinn. Ein Mysterium. Berlin, Otto von Holten 1927. Kobaltfarbener Originalsaffianlederband mit reicher ornamentaler Vergoldung auf Deckeln und Rücken.Opus V der Einhorn-Presse. - Exemplar 69 von 500 auf handgeschöpftem Alt-Bütten (Gesamtauflage 585). - Im Druckvermerk von Melchior Lechter monogrammiert. - Dreifarbendruck (Blau, Grün und Schwarz) des handgeschriebenen Textes von Otto von Holten, Berlin. - Die Druckplatten wurden nach Fertigstellung vernichtet. - Mit dem häufig fehlenden Übersetzungsblatt.35,4 : 22,5 cm. [28] Seiten. - Rücken etwas verfärbt. Ecken minimal berieben. - Einige Seiten mit wenigen schwachen Stockflecken.Landmann S. 377. - Raub A 122

Guntō -Offiziersschwert 2. Weltkrieg, schwere volle Klinge mit spitzem Rücken und beidseitiger Kehlung, Angel mit Fertigungsnummer gestempelt, Griff mit Fischhaut bezogen und mit Leder umwickelt, Beschläge des Schwertes und der Scheide aus Kupfer, die Tsuba aus Messing, Holzscheide mit originaler Tarnfarbe, dieses Schwert in einer hohen Fertigungsqualität wurde von Offizieren der Landstreitkräfte geführt und knüpft im Sinn und Stil an die Tradition der Samuraischwerter an, guter Zustand, L ges. 98 cm.

Offiziersschwert - Guntō1. Weltkrieg, schwere volle Klinge mit spitzem Rücken, Griff mit Fischhaut bezogen und lederumwickelt, Griffkappe, Griffring und Tsuba aus Messing, unter der Tsuba noch zwei Zierscheiben, Metallscheide mit verzierten Beschlägen, dieses Schwert in einer hohen Fertigungsqualität wurde von Offizieren der Landstreitkräfte geführt und knüpft im Sinn und Stil an die Tradition der Samuraischwerter an, guter Zustand, L ges. 101 cm.

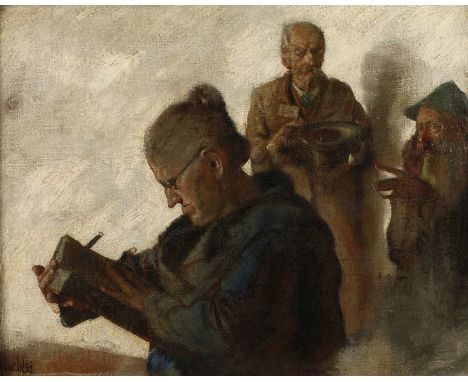

Franz Xaver Fischl, "Bettler"eindringliche Straßenszene mit zwei um Barmherzigkeit flehenden Bettlern, welche von einer ins Gebetsbuch vertieften, wohlhabenden Kirchgängerin stoisch ignoriert werden, das Gemälde nimmt vorahnungsvoll den tragischen Lebenslauf des Künstlers vorweg, der die meiste Zeit seines Lebens in bitterer Armut, Not und verkannt in persönlicher Isolation dahin vegetierte, nach den für Fischl dramatischen Erlebnissen des 1. Weltkriegs beendete der sensible Künstler 1921 sein Studium an der Münchner Akademie, das Jahr 1921 - in dem vorliegendes Gemälde entstand - markiert einen kurzen Augenblick des Glücks im sonst eher tristen Dasein des Künstlers, er heiratete 1921 in Wasserburg sein Modell Anni und plante, sich mit einem Atelier in Wasserburg sesshaft zu machen, allein die Inflation vereitelte seine Pläne und er war gezwungen. sich auf dem vom Vater erworbenen Hof in der ländlichen Abgeschiedenheit von Trautmannsried niederzulassen, Hans Weiß schreibt hierzu "... die große Not im Land vernichtete dem jungen Künstler auch jeden Versuch, sich eine Existenz aufzubauen. In Trautmannsried haust er mit seiner Anni zeitlebens auf einer Baustelle, nie wird das Haus fertig, es gibt weder Strom noch eine Wasserversorgung. Aber er ist Künstler. Er will malen. Er fertigt Radierungen, Kupferstiche, denn er beherrscht meisterhaft die druckgrafischen Techniken der Radierung, der Kaltnadeltechnik, des Kupferstichs. 140 Druckgrafiken sind aus dem Nachlass bekannt. Ende der 1930er Jahre wandte er sich verstärkt der Ölmalerei zu. Detailgenaue Landschaftsbilder entstanden, fantastische Porträts, in denen er Stimmungen einfängt, mit meisterhaften Pinselstrich porträtiert er ... in einer Art, die an Wilhelm Leibl erinnert, Licht und Schatten subtil führend, im besten Sinn realistisch, nicht schönfärbend. ...", studienhaft-flott erfasste, pastose Genremalerei in zurückhaltender Farbigkeit und effektvollem Hell-Dunkel-Kontrast, Öl auf Leinwand, links unten signiert und datiert "fischl [19]21", rückseitig auf dem Keilrahmen bezeichnet "Bettler von Fischl Wasserburg a/I 1921", gerahmt, Falzmaße ca. 55 x 68,5 cm. Künstlerinfo: eigentlich Franz Xaver Fischl, dt. Maler, Zeichner, Litograph und Radierer (1891 Burghausen bis 1962 Trautmannsried), typischer Vertreter der "Verlorenen Generation", Kindheit und Volksschule in München, 1912 Abitur in Rosenheim, zum Offizier bestimmt, studierte er ab 1912 jedoch Kunst an einer Münchner Privatschule, ab 1913 Studium an der Münchner Akademie bei Martin Feuerstein, 1915-18 Kriegsdienst, seit 1916 als Mitglied der Bayerischen Fußartillerie an der Westfront, anschließend in Burghausen tätig, schließlich bis 1921 Fortsetzung des Studiums an der Münchner Akademie bei Adolf Hengeler und Meisterschüler bei Peter von Halm, 1921 zeitweise in Wasserburg am Inn und Eheschließung mit Anna [genannt: Anni] Kohwagner, inflationsbedingt ab 1925 unter ärmlichsten Verhältnissen freischaffend in Trautmannsried bei Arnbruck im Bayerischen Wald, schuf hier in äußerster Zurückgezogenheit, fernab des Kunstbetriebs, Graphiken und Ölgemälde, 1933-45 wegen "politischer Unzuverlässigkeit" Ausschluss vom Ausstellungsbetrieb, 1953 Ernennung zum Ehrenbürger von Viechtach, Quelle: Matrikel der Münchner Akademie, Info Waldmuseum Zwiesel, Regiowiki, Artikel von Hans Weiß und Ludwig Treimer "Der Maler und Kupferstecher Franz Xaver Fischl".

A RARE GENTLEMAN'S TITANIUM SINN EZM 1 AR AUTOMATIC CHRONOGRAPH BRACELET WATCHCIRCA 2000s, REF. 503 SUCCESSOR TO THE ORIGINAL MODEL USED BY THE GERMAN ENFORCEMENT ZUZ UNIT & GSG-9, ACCOMPANIED BY ITS ORIGINAL BOX, TEXTILE STRAP, USER MANUAL & DISKMovement: 17J, automatic, Lemania cal. 5100, signed Sinn, numbered.Case: Diameter approx. 41mm, screw back, signed Sinn EZM 1, numbered, 60 minute rotating bezel, original left-sided crown & pushers.Bracelet: Original Sinn titanium bracelet with flip lock clasp.CONDITION REPORTDial: Original dial in excellent condition.Movement: Running & functioning at present, timekeeping and accuracy cannot be guaranteed.Case: In excellent condition, with some light scratches due to occaional use.Strap/Bracelet: In very good condition.

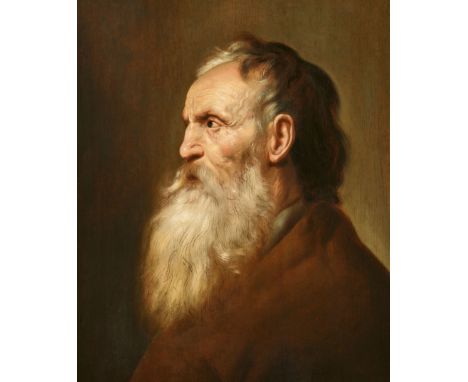

Jan Lievens, Bildnis eines bärtigen MannesÖl auf Holz (parkettiert). 56,3 x 45,8 cm.ProvenienzLangjähriger Familienbesitz Köln, zuvor Diez/Lahn. - Rheinische Privatsammlung.Das der Forschung bislang unbekannte Bildnis eines bärtigen Mannes wurde unlängst in einer deutschen Privatsammlung entdeckt. Dr. Bernhard Schnackenburg hat das Gemälde früh in Augenschein genommen und die fachmännische Restaurierung des exzellent erhaltenen Gemäldes begleitet. Wir danken ihm für die Bestätigung der Eigenhändigkeit des Werks und die Unterstützung bei der Katalogisierung. Darüber hinaus danken wir Dr. David de Witt, Amsterdam, für wertvolle Hinweise bei der Katalogisierung dieses Lots.Unsere Darstellung eines bärtigen älteren Mannes ist um 1630 entstanden, in der Spätphase von Lievens Leidener Zeit, als der Maler bereits auf dem Höhepunkt seines künstlerischen Schaffens stand, bevor er 1632 nach London übersiedelte. In dieser Leidener Zeit fand der bemerkenswerte künstlerische Austausch zwischen Lievens und Rembrandt statt, bei dem beide Künstler sich gegenseitig inspirierten, möglicherweise sogar ein gemeinsames Atelier teilten, miteinander befreundet waren, andererseits aber auch um die Gunst des Kunstpublikums konkurrierten. In seinen Memoiren beschreibt Constantin Huygens die zwei Künstler, die er als junge Männer kennengelernt hatte. Demnach war Rembrandt der introvertiertere Charakter der beiden, während Jan Lievens extrovertierter, auch ehrgeiziger gewesen zu sein scheint: „Sein jugendlicher Geist hat nur das Erhabene und Großartige im Sinn und so will er das Maß seiner Gegenstände nicht so sehr erreichen als übertreffen“ (zitiert nach Bernhard Schnackenburg: Jan Lievens. Freund und Rivale des jungen Rembrandt, Petersberg 2016, S. 150). Unser Gemälde zählt zu jenen Werken des noch jungen Malers, die seinen reifen, unverwechselbaren Stil in der Auseinandersetzung mit Rembrandt zeigen.Lievens war einer der Vorreiter bei der Entwicklung des Tronie, jener Kopf- und Charakterstudien, die sich im Laufe des 17. Jahrhunderts als eigenständige Gattung der Malerei etablierten. Auch die vorliegende Profilansicht eines älteren, nach links blickenden Mannes gehört zu dieser Gattung. Es dürfte sich dabei um den Prototyp handeln, die erste Version zu der kurz danach in etwas monumentaleren Formen gemalten "Büste eines älteren Mannes von der Seite nach links", die 1797 von Katharina II. erworben wurde und sich heute in der Staatlichen Eremitage Sankt Petersburg befindet (vgl. Schnackenburg, a.a.O., Nr. 198, S. 393ff). In dieser Zeit hat Lievens mehrfach zwei Versionen eines Motivs angefertigt, die sich in der malerischen Behandlung durchaus voneinander unterscheiden, so zum Beispiel die beiden Ausführungen der „Büste eines Greises mit Samtbarett“´, jeweils in Privatbesitz (vgl. Schnackenburg, a.a.O., Nr. 199 und Nr. 200, S. 396). Unser Gemälde ist mit kraftvollen, pastosen Pinselzügen und reich differenziertem Kolorit ausgeführt. Es zeigt den Dargestellten mit wachem Geist und markant herausgearbeiteten Gesichtszügen. Bei Bart und Haaren kratzt Lievens den Pinselstil in die nasse Farbe, er definiert einzelne Haare, belebt die Oberfläche und erzeugt ein kompliziertes Muster aus Hell und Dunkel. Das Gesicht, die Haare und der Bart werden von links stark beleuchtet, während der insbesondere am linken Bildrand dunkle Hintergrund dazu einen kräftigen Kontrast bildet. Jan Lievens zeigt bei dem vorliegenden Gemälde eine erstaunliche technische Vielfalt, von der glatten Wiedergabe des monochrom gehaltenen Mantels und des Hintergrunds bis hin zu den erkennbaren Pinselstrichen der hell beleuchteten Gesichtszüge.

Navigationsuhr mit Chronographenfunktion SinnSchweiz, 1990er Jahre, Edelstahl/vergoldet, rundes Gehäuse beidseitig mineralverglast, Boden bez. und num., schwarzes Zifferblatt mit Lanzettzeigern, skalierte Lünette beidseitig drehbar, kleine Sekunde auf 9 Uhr sowie 2 Totalisatoren, Handaufzugswerk, Kaliber Lemania mit 18 Steinen, D: ca. 40 mm. Schwarzes Lederband nicht orig., kaum Tragespuren, Geh. leicht angelaufen.

4 Bücher Mercedes-BenzKassette mit 8 historischen Dokumenten in Reproduktionen, 1986; Mercedes Benz S-Class Art Book - Sinn und Sinnlichkeit, 1998; Daimler-Benz Aktiengesellschaft (Hrsg.), Karl Benz und sein Lebenswerk, Stuttgart, 1953; Ingo Seiff, Mercedes Benz - Portrait einer Weltmarke, München, Heyne, 1989. Leichte Altersspuren.

Jack B. Yeats (1871-1957) The Ballad Singers’ Children 1903 watercolour on board, 25.4cms x 35.5 cm (10” x 14”), Signed lower right ‘Jack B. Yeats’ Exhibited: Central Hall, Dublin 1902 “Sketches of Life in the West of the Ireland” Walker Art Gallery 1903 “Sketches in the West of Ireland” (Cat. No. 17) Literature: Hilary Pyle. Jack B. Yeats: His Watercolours Drawings and Pastels (Irish Academic Press, Dublin 1993) No. 403, p. 114 Provenance: Collection of John Quinn, New York, 1903 In this poignant watercolour, Yeats depicts the children of an itinerant ballad singer who have been left to fend for themselves in a tent, while their parent, a ballad singer, is off at a nearby race meeting, trying to make a meagre living. Seated within the ‘bender’, or simple shelter made of a tarpaulin sheets stretched over branches, the three children shelter from wind and rain. The eldest, a barefoot girl, looks out into the torrential downpour, dark-eyed and fearful. Behind is a dry-stone wall, and in the distance, can be seen the tents of the race meeting in progress. Above are rain-filled clouds. Yeats conveys the impression of heavy rain by streaking the watercolour, using white highlights to emphasise raindrops spilling from the edge of the tent. Born in Fitzroy Park, London in 1857, and fostered by his Sligo grandparents during six years of his childhood, from an early age Jack Yeats became a talented ‘jack of all trades’, producing watercolours, illustrations, plays for miniature theatre and ballads for broadsheets. Into these works he often introduced the figure of an “outsider", a person spurned by respectable society. These figures appear sometimes as pirates, and often as ballad singers plying their trade in village streets, or in circuses and theatres. Sometimes the singers are alone, sometimes they are surrounded by an admiring audience. Yeats often used the titles of ballads as titles for his painting. Although Yeats’s paintings are invested with a magical quality, a mixture of whimsy, drama, romance, song and poetry, there is always an underlying focus on the joys and tragedies of everyday life, and a commentary on society, and occasionally politics. He saw in the world of fairgrounds, in competitions of strength, in ballad singers and horse racing, a living echo of ancient times in Ireland. His paintings and writings are patriotic, and clearly express a deep love for his native land: Yeats attended Sinn Fein meetings and learned the Irish language. In 1920 he closed an exhibition of his work in Dublin as a gesture in support of political prisoners. His sympathy with the poor and oppressed is evident in this fine watercolour, a work which has a significant provenance, as it was acquired around 1903 by his patron, the New York lawyer John Quinn.

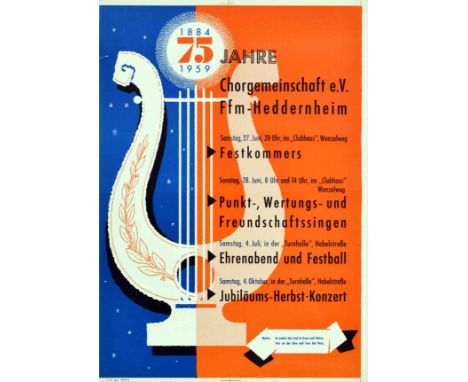

Original vintage commemorative celebration poster for 1884-1959 75 years Choral Society e.V. Ffm-Heddernheim with concerts that took place 27-28 June, 4 July and 4 October, featuring an illustration of a harp set over blue and orange background with the motto below: The song admonishes in earnest and jesting, Free be the mind and true the heart / Es mahnt das Lied in Ernst und Scherz, Frei sei der Sinn und treu das Herz. Good condition, folds, creasing, pinholes, tears, paper losses on left corner. Country of issue: Germany, designer: Schwarz, size (cm): 62x43, year of printing: 1959.

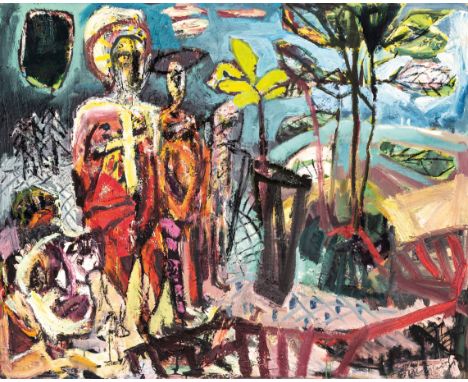

WERNER LIEBMANN (1951 Königsthal, lebt in Berlin) Im Herbst fallen die BlätterÖl auf Hartfaser. 1990.99,8 x 124,5 cm. Unten rechts mit Holz signiert (eingeritzt) "Liebmann" und datiert. Liebmann über die "Schrulligkeit" in seiner Kunst: "Denken, Fühlen und Handeln bekommen erst durch (Be-)Wertung ihren Sinn. Wenn man - wie in meinem Fall - die Kunst als Wertungskriterium für das eigene Leben benutzt, besteht die Gefahr, das Unsicherheiten in der Arbeit - dieses ins Wanken bringen. Um das ein wenig abzufedern, habe ich die Zielkonstante angepasst: Die in der Kunst erwartete 'Erhabenheit' habe ich durch 'Schrulligkeit' ersetzt! Dadurch ist es mir möglich, weitreichende 'Sinn-, und Zusammenhangs-Philosophien' direkt mit naivem Staunen zu verbinden und einen Anspruch zu definieren, der von 'überfordernd' bis 'aberwitzig' reicht." (Werner Liebmann, www.liebmann.de, 09.09.2022).

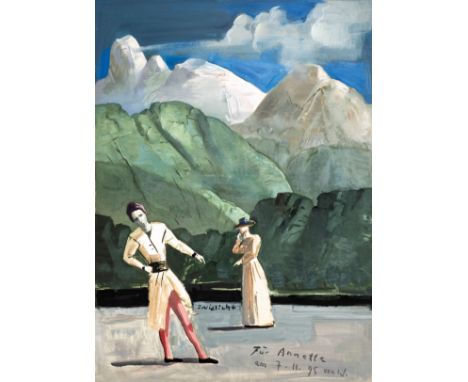

WOLFGANG PEUKER (1945 Aussig - 2001 Groß Glienicke) "Zwielicht (für Annette)"Öl auf Hartfaser. 1995.68 x 49,7 cm. Unten rechts mit Pinsel in Schwarz betitelt und gewidmet "Für Annette am 7.11.95 von W.". Arrieta/Hartleb/Schönemann 149.Provenienz: Privatbesitz Berlin"Zu den Höhepunkten seines Schaffens gehören die seit 1989 nebeneinander entstehenden metaphorischen dunkeltonigen Landschaften und Berlin-Bilder mit gleichnishaften Figuren. In kargen gebirgigen oder Waldlandschaften wie Zwielicht und Ruhe auf der Flucht als Stationen ungewisser Lebensreise mit Staffage aus seinem Figurenrepertoire - er selbst als Narr, seine Frau als Melancholie, eine verhüllte Gestalt vielleicht als Verkörperung des Schicksals - fragt er dem Sinn des eigenen Lebens und seiner Identität nach." (zit. nach Renate Hartleb, der Freitag, 13.07.2001).

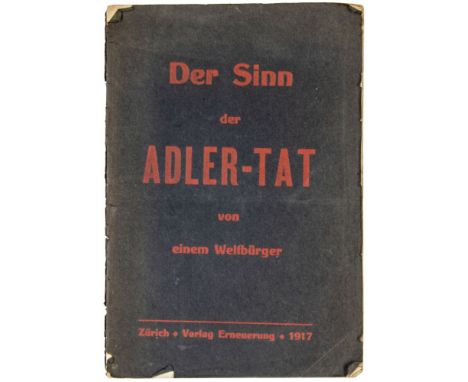

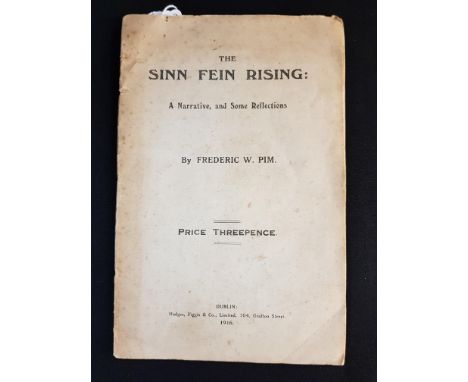

Sozialismus - Kommunismus - - Sammlung von ca. 230 Programm- und Kontroversschriften, Kongreßberichten, Manifesten, Thesen u.ä., einschließlich weniger Doubletten. Überwiegend in deutscher Sprache, wenige französisch, englisch und niederländisch. Diverse Druckorte, ca. 1884-1947, selten später. Meist Oktavformate und Original-Einbände, vielfach Broschuren und Kartonagen (mäßige Gebrauchsspuren, einige Rücken überklebt).Unter den häufiger vertretenen Autoren Kautsky, Paul Levi, Loswosky, Karl Radek, Sinowjew, Trotzki, Eugen Varga. - Einige Einzeltitel: Adler-Attentat. - Der Attentatsprozeß gegen Dr. Friedrich Adler. Zürich 1917. Mit Portrait und beiliegender Photo-Postkarte. - Adler-Attentat. - Der Sinn der Adler-Tat von einem Weltbürger. Zürich 1917.- F. Adler, Das Stalinsche Experiment und der Sozialismus. Wien 1932. - Anonym, Die erste socialistische Productiv-Association für das Deutsche Reich. Von einem Socialdemokraten. Leipzig 1890. - L. Bamberger, T. Barth & M. Broemel, Gegen den Staatssocialismus. Drei Abhandlungen. Berlin 1884. - Exekutiv-Komitee der kommunistischen Internationale, Nos. 1-14, 18 und 19 des Organs "Die Kommunistische Internationale". Berlin 1919-22. - Kommunistische Arbeiter-Partei Deutschlands, Die Sowjetregierung und die 3. Internationale im Schlepptau der internationalen Bourgeoisie! Berlin, um 1920. - KPD, Was die Arbeiterlinke der Kommunistischen Internationale zu den Beschlüssen des V. Weltkongresses zu sagen hat. Als Manuskript gedruckt zur innerparteilichen Diskussion. Berlin 1924. - D. Manuilski, Die Weltwirtschaftskrise und der revolutionäre Aufstieg. Hamburg/Berlin 1930. - J. Popper, Gewerkschaftsatlas. Mit 9 gefalteten Tafeln. Berlin 1926. - L. Reissner, Hamburg auf den Barrikaden. Berlin, um 1923 (2 Exemplare). - SPD, Protokoll über die Verhandlungen des Parteitages. 7 Bände. Berlin 1891, 1893-95 und 1897-99. - H. Urbahns (Hrsg.), Plattform der russischen Opposition. Eingereicht dem ZK der WKP (B) von einer Gruppe Leninistischer Bolschewiki, nicht veröffentlicht vom Stalinschen ZK, veröffentlicht vom Verlag "Fahne des Kommunismus". Berlin 1928.- C. Zetkin, Die Arbeiterinnen- und Frauenfrage der Gegenwart. Berlin 1893 (Berliner Arbeiter-Bibliothek I, 3). - G. Zinoview (Sinowjew), Les origines du parti communiste-bolchévik russe. Petrograd 1920. - Vielfach gebräunt, Heftungen teils gelöst, einge Stempel. Sollte besichtigt werden, ohne Rückgaberecht.

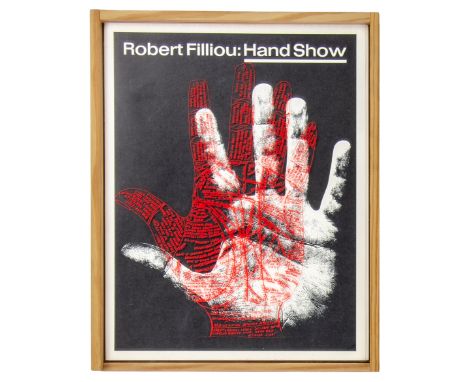

Filliou, Robert und Joachim Pfeufer. Hand Show. 24 Zinkographien auf Karton. Photographien von Scott Hyde. Exemplar 135/150. Villingen, Edition SABA, 1967. 30 x 24 x 4 cm. Lose in bedrucktem Umschlag und in Original-Holzkassette mit bedrucktem Plexiglasdeckel.Im Impressum signiert und nummeriert. - Conzen/Sohm I, 65. - Die Zinkographien im Format 28,2 x 22 cm. - Auf der Suche nach dem Schlüssel zur Kunst kam Robert Filliou auf die Idee, "den Sinn oder die Bedeutung jedes Teils und jeder Linie der Musterung und Form der Hand eines Künstlers zu erforschen". Zusammen mit Scott Hyde photographierte er die Hände von 24 Künstlern, darunter John Cage, Christo, Jasper Johns, Dick Higgins, Roy Lichtenstein, Claes Oldenbourg, Andy Warhol und Emmet Williams. - Plexiglasdeckel minimal kratzspurig, sonst tadellos erhalten.One of 150 numbered copies. Colophon signed and numbered by the artist. With artist's monogramed and dated dedication. - Loose sheets in printed wrappers in orig. wooden box with printed plexiglass cover. - Plexiglass cover with minor scratch marks, otherwise very good.

Jan WeenixJagdstillleben mit Federwild1690er JahreÖl auf Leinwand80 x 72 cmSigniert und tls. undeutlich datiert links oben: I: WEENIX 16...Dorotheum Wien, 23. Juni 1947, Lot 135;Dorotheum Wien, 10. Juni 1980, Lot 155;Sammlung Erna Weidinger (1923–2021)Anke van Wagenberg-Ter Hoeven, Jan Weenix. The Paintings. Master of the Dutch Hunting Still Life, Zwolle 2018, S. 325, Nr. 207 (SW-Abb.)Die Verbindung von erlegten und lebendigen Tieren im vorliegenden Stillleben schreibt dem "natura morte" anschaulich momenthafte Elemente ein. In zart-weicher Pinselführung ist das Gefieder dargestellt, vor allem die Vögel und Details des Vordergrunds erscheinen in glänzenden, tiefen Farben.Jan Weenix wurde 1642 in Amsterdam in eine Malerfamilie hineingeboren. Gemeinsam mit seinem Vetter Melchior de Hondecoeter wurde er von seinem Vater Jan Baptist Weenix unterrichtet. Er widmete sich später intensiv der Darstellung von Stillleben mit totem Wild und Tieren, welche er so meisterhaft beherrschte, dass vor allem in der jüngeren Forschung bemerkt wurde, dass einige früher dem Vater zugeschriebenen Gemälde von seiner Hand stammen müssen. Weenix wurde, schon zu Lebzeiten wie heute, für seine satten, leuchtenden Farben, seinen gewandten Pinselstrich und seine Fähigkeit, Materialien und Texturen wiederzugeben, gelobt. Mit seinen Jagdstillleben schafft Weenix ein Genre, in welchem er nicht nur den Reichtum und die Fülle der Natur wiedergibt, sondern das auch vieles über die Gesellschaft und die Rolle der Jagd in der Zeit verrät. Sein besonderer Sinn für Farbigkeit und dekorative Effekte findet sich auch in den besonderen Lichtreflexen im weißen Gefieder des zentralen Hahns und im changierend-bunten Federkleid des Kiebitzes.

Irish interest, an Edward VII silver cup in the form of the "Cup of Nestor", Chester 1907, makers George Nathan & Ridley Hayes, the tapering bowl flanked by two bird capped angular handles, inscribed to base "To Odysseus on his first birthday from his Father and Mother 23rd July 1908" 15cm high, 10.5ozOliver St John Gogarty (1878-1957) was a Dublin born surgeon, author and poet. In 1901 he made the acquaintance of James Joyce who later portrayed him as the irrepressible character Buck Milligan in Ulysses.He was a friend of Arthur Griffith and spoke at the founding meeting of Sinn Fein in 1905.In August 1906 he married Martha Duane and their first child was Oliver Duane Odysseus Gogarty, born on the 23rd July 1907.Gogarty's Sinn Fein sympathies remained and in 1919 he took the Sinn Fein headquarters files into his house, when the party was banned, and sheltered men on the run.Between 1922 and 1936 he was an active member of the Free State senate.He was also friends with W.B. YeatsOliver Duane Odysseus Gogarty was brought up amid his father's artistic associates.His portrait was painted in 1913 by Sir William Orpen (see Sotheby's the Irish Sale 7th May 2009, lot 28), a family friend, and on his first visit to the cinema he was accompanied by Augustus John.He became a barrister and was a staunch supporter of Fine Gael.He died in 1999.

Taschenuhr: unbenutzte Beobachtungsuhr Stowa KM/Helmut Sinn, neuwertiger Zustand: Ca. Ø57mm, verchromtes Gehäuse, beidseitig verglast, originales Stowa Präzisionsankerwerk mit Feinregulierung und 19 Steinen, No. 1047, originales Leuchtzifferblatt mit Kriegsmarine-Kennzeichnung, gebläute Stahlzeiger, absolut unbenutzter, neuwertiger Zustand, selten.

Philotheus (d. i. Karl II., Kurfürst v. d.).: Symbola christiana quibus idea hominis Christiani exprimitur. Ffm., Zubrod, 1677. 4°. Gef. Kupfertit. , 4 Bll. mit Titelvign. , 204 SS. mit 100 fast ganzs. Emblemkupf. Hpgt. d. Zt. Landwehr 476. Praz 2 454 (nennt irrig den Vater Karl Ludwigs als Verf.). vgl. H. d. B., Barocklit., NF 559. Erste Ausgabe. - Der Kupfertit. u. wahrscheinlich auch die (unsign.) Emblemkupfer wurden von J. G. Wagner entworfen u. von Martin Hailler gestochen. "Jedes Emblem trägt eine kurze latein. Devise, deren Sinn durch einen darüberstehenden kurzen deutschen Vers angegeben wird. Unter dem Kupfer beginnt dann eine längere, erbaulich gehaltene Prosaerklärung, die in 6-8 Alexandriner ausläuft, die am Ende mit >Philoth< gezeichnet. Das könnte darauf hinweisen, daß Pfalzgraf Karl. diese Versübersetzung ins Deutsche selber vorgenommen hat." (H.d.B.). - Kupfertit. am Bug mit kl. Einriß. Tit. seitl. ausgerissen, mit hs. Besitzverm. u. hs. Marg. Das folgende Bl. unterh. des Textes angerändert, mit dem nächsten gelockert u. an den Rändern etwas ausgefranst. Einzelne untere Ecken abgerissen, tlw. fl. u. gebräunt. Vord. Innengelenk gelockert, vord. flieg. Vors. fehlt. Einband berieben, bestoßen u. fleckig.

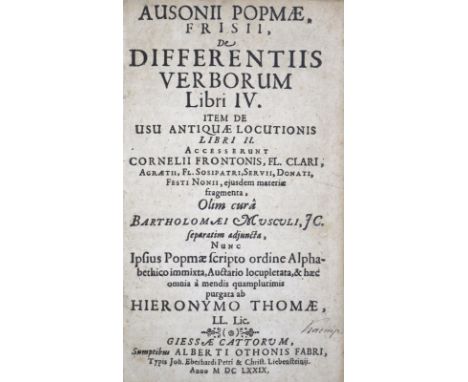

Popma,A.: De differentiis verborum libri IV, item de usu antiquae locutionis libri II... Olim cura B. Musculi... Nunc... H. Thomae. Gießen, Fabri 1679. 1 Bl., 220, 84 S. Prgt. d. Zt. mit hs. Rtitel. (Etw. fleckig, tls. kratzspurig). "Erläutert mit großer Feinheit Sinn und Bedeutung der Synonyme und verdient als einer der ersten Versuche dieser Gattung vollstes Lob" (ADB, dat. die EA irrig 1608, ersch. erstmals 1606). Mit der Fortsetzung (84 S.) De usu antiquae locutionis. - Etw. gebräunt, St.a.V.

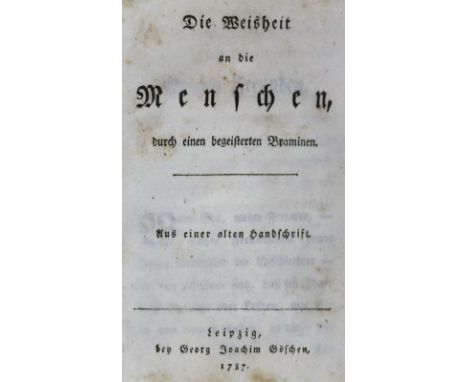

(Dodsley,R.).: Die Weisheit an die Menschen. Durch einen begeisterten Braminen. Aus einer alten Handschrift. (Aus dem Englischen übersetzt von Johann Joachim Christoph Bode). Leipzig, G. J. Göschen 1787. Kl.8°. 72 S. Ldr. d. Zt. mit floraler Rückenverg., Kantenverg. u. goldgepr. Deckelfiletten. (Gering berieb., etw. fl.). VD18 11932619. Vgl. Lowndes 657. - Dritte Auflage von Dodsleys "The oeconomy of human life. Translated from an Indian manuscript, written by an ancient Bramin" (London 1750). Die erste deutsche Ausgabe erschien 1759 in Hamburg. - Eine Sammlung moralischer Grundsätze, die Dodsley aus einer anonymen Handschrift antiker indischer und chinesischer Autoren zusammengestellt haben will. - "A memorial piece of great popularity" (Lowndes). - Der berühmte englische Buchhändler, Dramatiker, Schriftsteller und Verleger R. Dodsley (1703-1764) veröffentlichte auch unter dem Pseudonym "alter Brachmane" und "alter Brachmine". - Der Übersetzer J. J. C. Bode (1730-1793), zog 1757 nach Hamburg wo er als Komponist, Schriftsteller und Übersetzer arbeitete. Bode war "mit Alberti, Basedow, Klopstock, Gerstenberg und namentlich mit Lessing, mit dem er sogar den freilich bald scheiternden Versuch einer eigenen Buchhandlung und Buchdruckerei unternahm. Und unter diesen geistvollen Anregungen entstanden jene feinsinnigen Uebersetzungen der englischen Humoristen Sterne, Goldsmith, Smollet, deren Einfluß auf die deutsche Litteratur um so höher anzuschlagen ist, wenn wir bedenken, welche begeisterte Vorliebe ein Lessing und Goethe den Dichtungen Sterne's und Goldsmith's zuwendeten ... Er war ein begeisterter Apostel des Freimaurerthums in jenem idealen Sinn, in welchem selbst die Größten des Aufklärungszeitalters das Maurerthum als eine Propaganda reiner und liebekräftiger Humanität betrachteten, und wie er einer der eifrigsten Führer des Maurerthums war, wurde er auch später (unter den Namen Amelius) einer der mächtigsten Führer des von Weishaupt in Ingolstadt neugegründeten Illuminatenordens" (H. Hettner in ADB II, 795 f.). - Zeitgenöss. Besitzvermerk in schöner Kalligraphie, schönes dekorativ gebundenes Exemplar, selten.

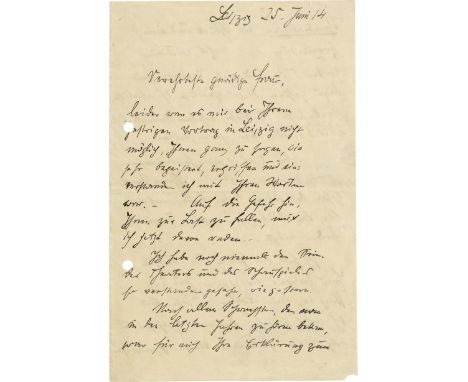

Werfel, Franz, Schriftsteller (1890-1945). Eigh. Brief m. U. "Franz Werfel". 4 S. Doppelblatt. Gr. 8vo. Leipzig 25.VI.1914.Begeisterter Huldigungsbrief an die Schauspielerin Tilla Durieux, die einen Vortrag über das Wesen des Theaters gehalten hatte. "... leider war es mir bei Ihrem gestrigen Vortrag in Leipzig nicht möglich, Ihnen ganz zu sagen, wie sehr begeistert, ergriffen und einverstanden ich mit Ihren Worten war ... Ich habe noch niemals den Sinn des Theaters und des Schauspielers so verstanden gesehn, wie gestern. Nach allem Schwachsinn, den man in den letzten Jahren zu hören bekam, war für mich Ihre Erklärung zum Theatralischen ein Glück und eine Erquickung. - Es wird ein großer Mut und viel Verwegenheit dazu gehören, dieses herrliche Theatralische, ... Maßlose, erhaben Unnatürliche wieder- oder neu herzustellen. - Aber darf ich mir herausnehmen, Ihnen zu sagen, daß ich in Ihrem Spiel schon das Wesen dessen finde, was ich für den Stil einer neuen Tragödie fordern möchte. - Ich hatte das Glück, Sie ... vor einiger Zeit in Prag in drei Rollen zu sehen, und ich muß gestehn, daß mein Enthusiasmus mich wieder zu einem kleinen Gymnasiasten machte, der bei der Bühnentür wartend Sie nicht anzusprechen wagte. Jetzt aber, nach Ihrem Vortrag bin ich sehr froh, in Ihnen als Schauspielerin eine Parallele dessen zu finden, was ich als Dichter in einer Tragödie erfüllt sehen möchte. Vielleicht kommt wieder die schöne Zeit, wo man etwas wie eine Andromache, Jungfrau von Orleans, Esther, mit der Vorstellung an die Kunst einer Schauspielerin schreiben kann. Unvergessen seien Ihrer Judith, die wunderschönen, den Sinn der Rede im Tiefsten erfüllenden Akzente auf den Worten: Zimbelklang, Paukenschall! Als ich das hörte, hatte ich jene enthusiastischen Tränen in den Augen, die mir sonst nur bei der Aida und dem Troubadour-Finale vergönnt sind ...". Spricht dann von der Freude, "in dieser Welt der unzähligen Isolierungen ein geschwisterliches Wort entdeckt zu haben ...". - Gelocht und mit sehr kleinem Eck-Abriß.

-- "Berliner Universitäts-Misere"-- Treitschke, Heinrich von, Historiker, einflußreicher nationalliberal-politischer Publizist und Mitglied des Reichstags, Ordinarius in Kiel, Heidelberg und Berlin, dort als Nachfolger Rankes auch offizieller Historiograph des preußischen Staates (1834-1896). 12 eigh. Briefe m. U. "Treitschke". Zus. ca. 38 S. Gr. 8vo. Heidelberg und Berlin 1870-1878. Sehr gehaltvolle Briefreihe an den Staatsrechtler und Rechtshistoriker Hermann von Schulze-Gaevernitz in Breslau. Nachdem dieser ihm den ersten Band seines Werkes "Das preußische Staatsrecht - auf Grundlage des deutschen Staatsrechts" übersandt hat, eröffnet Treitschke eine Korrespondenz, die sich sporadisch über 8 Jahre erstreckt. Bei Beginn des Deutsch-Französischen Krieges schreibt er: "... Ich habe mich herzlich der eigenthümlichen und fruchtbaren Behandlung gefreut, die Sie zum ersten Male dem preußischen Staatsrechte angedeihen lassen ... Ich freue mich auch, fast in allen wichtigen Fragen mit Ihnen übereinzustimmen ... Dieser herrliche, gräßliche Krieg wird unter anderem Segen auch die gute Folge nach sich ziehen, daß der monarchische Sinn erstarkt, der Doctrinarismus im Preise sinkt, und die von Ihnen vertretene maßvollere und tiefere Staatsanschauung mehr Anhänger gewinnt ... Die nächste Sorge gilt jetzt dem Friedensschlusse: Elsaß und Lothringen müssen preußisch werden, sonst erreichen wir keinen Zustand dauerhafter Sicherheit. Ich habe soeben über diese Frage einen Jahrbücher-Aufsatz geschrieben [gemeint sind die "Preußischen Jahrbücher"] ... Es ist ein Irrthum, wenn man im Norden glaubt, das werde Zwietracht im Süden erregen. Die Stimmung in Süddeutschland ist vortrefflich, die patriotische Gesinnung wunderbar stark, so daß jeder Widerstand verstummen muß. Die besseren süddeutschen Blätter sprechen das bereits offen aus [Heidelberg 2.IX.1870] ... Ich denke die Drohung, die ich im Frühjahr gegen Sie ausstieß, wirklich auszuführen und das schlesische Land durch meine Gegenwart unsicher zu machen ... Mein ungefährer Plan ist, von Hirschberg ein paar Tage ins Gebirge zu gehen, dann, nach einem Abstecher in die Grafschaft Glatz, nach Breslau zu fahren, von dort Oberschlesien und Krakau zu sehen. Jedenfalls bitte ich Sie, mir zu sagen, wo Sie zu finden sind, ferner ob und wie man die Breslauer Bibliothek während der Ferien benutzen kann [Heidelberg 13.VIII.1871] ... der Setzer, der leider schon längst eine Großmacht in meinem Leben geworden ist, verfolgt mich selbst in diese Berge. Ich muß hier fest sitzen, bis ein schweres Stück Mscpt für die neue Auflage meiner Aufsätze vollendet ist, und leider ist es gerade das widerwärtige Thema des zweiten Kaiserreichs, was mich plagt ... Doch hoffe ich Sie jedenfalls in Breslau zu sehen und dort auch einige Rathschläge für Oberschlesien zu erhalten [St. Märgen, Schwarzwald, 29.VIII.1871] ... Der Breslauer Tag war doch sehr hübsch, es thut einem so wohl nach unstätem Wandern ein gastliches Haus zu betreten. Für Ihr Staatsrecht werden wir sicher einen tüchtigen Referenten finden; ich selber muß mir alle Besprechungen verbieten, wenn meine langsame Feder nicht ganz auf das Produciren verzichten soll ... ich sammle literarisches Material zu meinen archivalischen Notizen über die preußischen Verfassungsversuche und erschrecke über die Armseligkeit der staatsrechtlichen Literatur. Hat wohl Jemand auch nur versucht, über die Stein-Hardenbergschen Reformen etwas Gründliches zu schreiben? ... Wie freue ich mich über Mühlers Fall. Wir haben ein sonderbares parlamentarisches System, doch zuletzt setzt das Parlament seinen Willen durch. Ich mache mir keine Illusionen; die heillosen Mißstände in der Kirche sind nicht durch einen Mann verschuldet, nicht durch einen Mann zu heben. Aber ernsthafte Fürsorge für Kunst und Wissenschaft und eine consequente Haltung Rom gegenüber erwarte ich immerhin, und diese friedlichen Kulturaufgaben Preußens liegen mir verschrieenem Kriegsfanatiker gar sehr am Herzen [Heidelberg 18.I.1872] ... Ich schreibe jetzt an einigen Specialuntersuchungen für meine Deutsche Geschichte ... Diese Arbeiten sind so zeitraubend, daß ich diesmal dem Reichstage nur auf wenige Tage beiwohnen konnte. Ich hätte auch in den öden Plenarverhandlungen wenig nützen können ... An dem Jesuitengesetze hab' ich wenig Freude, wenngleich ich seine Nothwendigkeit einsehe [Heidelberg 9.VI.1872] ... Ich will für das Januarheft einen kurzen Artikel über die preußische Krisis schreiben und darin auch Einiges über die Reform des Herrenhauses sagen. Zu anderen Zeiten wäre ich mit einem so großen Erfolge, wie die Kreisordnung, vollauf zufrieden. Heute scheint mir ein rascheres Fortschreiten, eine baldige Reform des Herrenhauses dringend wünschenswerth ... Die Clique Victoria, Stosch, Usedom wünscht Verschiebung der Sache, damit unter dem neuen Kaiser die völlige Austreibung der Aristokratie, die Umwandlung des Hauses in einen Beamten-Staatsrath mit Zuziehung gewählter Höchstbesteuerter möglich werde. Ich würde das tief beklagen; die wirklich aristokratischen Elemente, die wir besitzen, dürfen dem Staate nicht verloren gehen. Mein Gedanke wäre etwa: Beseitigung der Alten und Befestigten sowie der Grafenverbände, so daß die wirkliche Aristokratie und die Spitzen des Beamtenthums, Civil und Militair im Hause blieben ..." [Heidelberg 23.XII.1872]."... wollen Sie so liebenswürdig sein, mir sogleich mit einigen Worten zu sagen, was Sie von Erdmannsdörffer's Lehrthätigkeit wissen? Er ist mein Freund, ich schätze ihn sehr und halte ihn unter den jüngeren Historikern fast für den feinsten Kopf; aber über sein Lehrtalent fehlen mir sichere Nachrichten ...". Bei positiver Auskunft wolle er ihn auf die Vorschlagsliste für die eigene Nachfolge in Heidelberg setzen, da er selbst ja nach Berlin gehe. "... Wie schwer wird mir der Abschied! Und wie sicher weiß ich leider, daß mein Kommen an der Berliner Universitäts-Misere nichts ändern wird! Gleichwohl glaub' ich, daß ich mich nicht versagen durfte, und Mommsen's Fahnenflucht beirrt mich nicht in dieser Meinung ..." [Heidelberg 23.XI.1873]. - 1875 entschuldigt er sich für eine verspätete Danksagung: "... Ich habe aber zum ersten male erfahren, was eine Berliner Carnevalszeit für einen thätigen Mann bedeutet. Man kommt vor lauter Gesellschaften nicht zu Athem, wenn man seine akademischen und literarischen Pflichten nicht vernachlässigen will ...". Beklagt sich dann über in- und ausländische Kollegen, die ihm bei seinen Buchprojekten ins Gehege kommen [22.IV.1875]. - 1877 beschäftigt er sich mit Schulze-Gaevernitz' Übersiedlung nach Heidelberg, gibt Hinweise und Empfehlungen für dortige Verhältnisse und Kollegen [Berlin 27.XI.1877]. - Im Januar 1878 schreibt er: "... aus den heutigen Zeitungen sehe ich soeben, daß Sie noch einmal die Weltstadt unsicher machen. Da möchten wir Ihrer doch gern habhaft werden und fragen freundlichst an, ob Sie nicht am Samstag (Berlinisch: Sonnabend) mit Stauffenbergs ... bei uns essen wollen ... [Berlin 30.I.1878]. - Der Historiker Treitschke steht seit längerer Zeit in schlechtem Ruf wegen seines berüchtigten, in einem Aufsatz geäußerten Ausspruchs: "Die Juden sind unser Unglück"; er war allerdings kein fanatischer, mörderischer Rassist im Sinne der Nazis, sondern sah eine Gefahr in der wachsenden Zuwanderung und Einflußnahme eines Volkes mit eigener Kultur und starkem Zusammengehörigkeitsgefühl in wichtigen Bereichen der Gesellschaft, so dass er eine vollständige Assimilation der Juden in Deutschland anstelle ethnischer und religöser Gruppenbildung und Abschottung forderte. Er bewegte sich damit allerdings im Rahmen der damals in ganz Europa grassierenden antisemitischen Tendenzen. - [...]

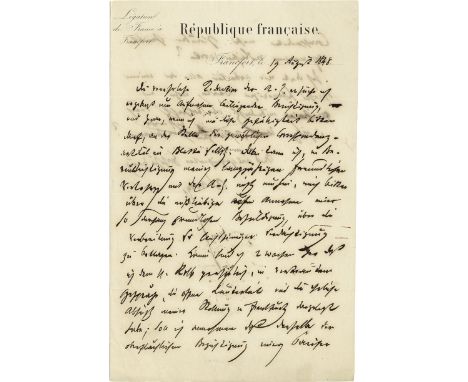

-- "Tröstungen in der Verbannung"-- Savoye, Joseph, dt.-franz. Schriftsteller, Jurist, oppositioneller Journalist und Politiker, wanderte nach Verfolgung in Deutschland nach Frankreich aus und war 1848 Gesandter der Französischen Republik in Frankfurt a. M. (1802-1869). 4 eigh. Briefe m. U. "Savoye". In deutscher Sprache. Zus. 12 S. Gr. 8vo und kl. 8vo. Paris und Frankfurt 1843-1848. Größtenteils umfangreiche Briefe an die Redaktion der "Augsburger Allgemeinen Zeitung" mit Beschwerden und Kritik an Artikeln, verbunden mit Savoyes Kommentaren zu aktuellen Zuständen und Zeitfragen. Am 15. November 1843 schreibt er aus dem Pariser Exil: "Wundern Sie sich nicht, ... einen Brief von meiner Hand zu erhalten. Ich habe nicht leichten Sinn genug, um mich über den Verlust wackrer Freunde und den wohlwollenden Verkehr schätzbarer Leute ohne weiteres zu trösten, und die Sophismen meiner Eigenliebe sind mir dafür nur ein sehr schlechter Ersatz. Meine Verbindung mit der Allgem. Zeitung, die Sie mit einer eben so verdienstlichen als schneidigen Gewandheit, und einer das Beste erstrebenden Beharrlichkeit leiten, die alle Rechtlichen mit Hochachtung für Sie erfüllen muß, meine Verbindung mit Ihnen gehört zu den Tröstungen, die mir in der Verbannung gegönnt wurden; ich werde sie nur dann aufgeben, wenn Sie es durchaus wollen. Ich begreife jetzt, nach Monaten, besser warum Sie meine beiden Aufsätze 'über Gutzkow in Paris u. 'deutsche Litteratur in Frankreich, Marnier etc.' nicht aufgenommen haben; aber darum weil ich es begreife, will ich es auch aussprechen. - Daß Ihnen Frankreich in diesem Augenblick nicht das wichtigste Land in Europa ist, kann ich mir denken, daß Sie keine politischen Artikel von mir aus Paris erwarten, weiß ich, und ich habe weder Lust noch Liebe dazu. Aber der Stoff zu diesen Mittheilungen, die Ihnen sonst willkommen waren, und die dem Zeichen = [offenbar eine Art Signatur bei anonymen Aufsätzen Savoyes] ehemals ... eine günstige Aufnahme verschafften, ist nicht ausgegangen, ich möchte es versuchen, den Faden wieder anzuknüpfen ...". Übersendet einen Aufsatz "zu jenen schönen Studien, die den Charakter der Völker in ihrer Sprache zu ergründen suchen". Im Februar 1844 sendet er einen 51/2 Seiten langen Brief über seine politische Haltung und Gesinnung, beginnend: "Wie in aller Welt kommen Sie dazu, mein lieber Herr, mir von Communismus zu sprechen? Haben Sie in meinen Einsendungen während langer Jahre davon je eine Spur bemerkt? Ja, allerdings, ich halte noch immer an meiner politischen Überzeugung früherer Jahre, was aber hat die mit dem Communistenwesen gemein?" Es folgen lange staats- und gesellschaftsphilosophische Betrachtungen. Am 19. August 1848 (mit dem seltenen Briefkopf "République française. Légation des France à Francfort") bittet Savoye um die Aufnahme einer "Berichtigung, und zwar, wenn ich um diese Gefälligkeit bitten darf, an der Stelle der gewöhnlichen Correspondenz-Artikel im Blatte selbst. Dabei kann ich, in Berücksichtigung meines langjährigen freundlichen Verkehrs mit der A. Z. nicht umhin, mich bitter über die mißliebige Annahme einer so durchweg grundlosen Beschuldigung, über die Verbreitung so leichtsinniger Verdächtigung zu beklagen. Kaum sind es 2 Wochen her, daß ich dem H. Kolb [Chefredakteur der Allgemeinen Zeitung] persönlich, in vertrautem Gespräch, die offene Lauterkeit und die ehrliche Absicht meiner Stellung in Frankreich dargelegt habe; soll ich annehmen daß derselbe der oberflächlichen Bezichtigung eines Pariser Correspondenten mehr Glauben schenkt als meinem ehrlichen Worte? ...". - In einem kleinen Briefchen an Dr. G. Rolle beklagt sich Savoye über ein anderes Thema: "Ich schreibe Ihnen ... mit wahrer Betrübniß. Wer in aller Welt hat so gegen Meyerbeer schreiben können, wie im Brief vom 1. Februar ... steht? Ist es nicht niederschlagend und schmerzlich zu lesen daß deutsche Blätter ihre edelsten Vertreter so in den fremden verunglimpfen? Ich betheure Ihnen die Wahrheit meiner Erwiderung und kann sie durch Namen und Thatsachen belegen. Vergönnen Sie mir die Aufnahme derselben, ich hoffe Sie werden sie in der Form würdig und unverletzend finden ...". - Interessante Briefe eines Emigranten, der schließlich in England starb, ohne dauerhaft nach Deutschland zurückgekehrt zu sein.