We found 3244 price guide item(s) matching your search

There are 3244 lots that match your search criteria. Subscribe now to get instant access to the full price guide service.

Click here to subscribe- List

- Grid

Zwei Drucke nach Peter Paul Rubens, 20. Jh., Lithographien, Zwei jungen Frauen mit Hund sowie Kopf des Nikolas (Sohn von Rubens), jew. dekorativ unter Pp. hinter Glas ger. 57 x 50 cm.- Die Stücke können nur bei Bad Füssing besichtigt und - nach vorheriger Überweisung - dort abgeholt werden.

Attributed to *Gladys Marguerite Baker (British, 1889-1959) - after Frans Hals (Flemish, 1582/3-1666) -Portrait of a Middle-Aged Woman with Hands Folded -Oil on canvas -60 x 50cm - 80 x 70cm framed -Inscribed 'Miss Baker' to the stretcher -Provenance: By descent in the artist's family -Together with a print of Portrait of Clara Serena Rubens after Peter Paul Rubens, 39 x 34cm framed -Baker was a London painter specialising in portraiture. She trained at Queen's College, St John's Wood Art School and Royal Academy Schools, where she won a silver medal for a composition in colour in December 1914.

John Rubens Smith (1775-1849) after George Morland - No. 9 Breaking the Ice, signed within the plate J.R. Smith Junior, London: Published Oct. 20. 1798 by I.R. Smith, King Street, Covent Garden, mezzotint, with some colouring, 46 x 54cm, contemporaneous verre églomisé mount and giltwood and composition frame The print in good condition, but for a vertical stain. Mount and frame in 'country house' condition with some typical wear.

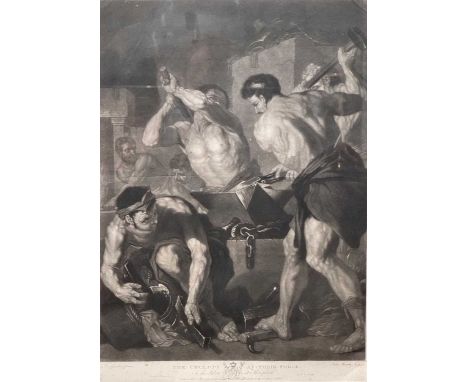

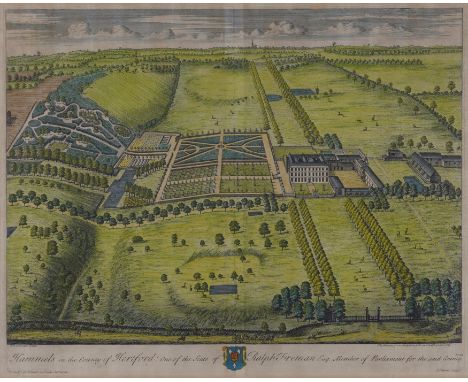

AFTER THOMAS BADESLADE (BRITISH, ACT. 1719-1750) (2)Hammels in the county of Hertford; one of the seats of Ralph Freman Esq. Member of Parliament for the said County 1722 engraved by John Harris engraving in colour 38.5 x 48cm together with a further engraving, Four Children representing Our Saviour, an angel, St John and a little girl, engraved by John Dean after Rubens (2)

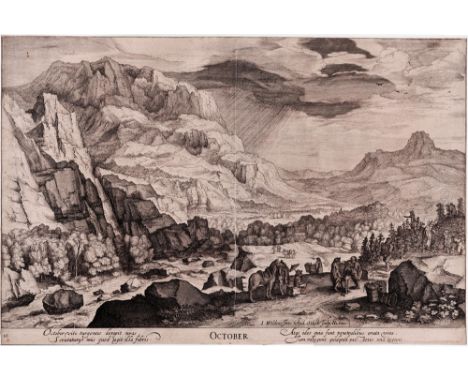

Jan Wildens, Andries Stock - October, Grape Harvest - 1614 / Description: Breughelish Alpine landscape with figures on the right harvesting grapes. The baskets of grapes are loaded onto donkeys. A stream on the left. Image of the month October, from a series of the twelve months. Impressive large work made by two Flemish baroque artists, Jan wildens for the design and Andries Stock as engraver. Published in 1614 Hendrick Hondius. / Dimensions: 29,00 x 43,00 cm / Condition: A good impression on laid paper trimmed just outside the borderline. Backed on a support sheet. Complete with textline. Flattened vertical printers crease originated in the production process of the paper when it was hang over a piece of rope for drying. A few tiny spots very near to the left borderline. A large and impressive print. / Literature: Hollstein Dutch 14, (2/4) --- Jan Wildens - Painter and draughtsman, active in Antwerp. Pupil of Pieter I van der Hulst. In Antwerp he painted the background landscapes for Rubens, Jordaens, Snyders and others. Bibliography: Hollstein, Wolfgang Adler, 'Jan Wildens: Der Landschaftsmitarbeiter des Rubens', Fridingen, 1980. / Medium: Engraving /Circa: 1614

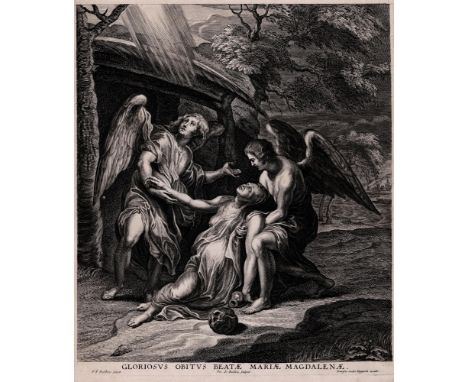

Pieter Paul Rubens, Pieter de Baillieu, Frans Van den Wijngaerde, Saint Mary Magdalene in ecstasy. / Description: Saint Mary Magdalene in ecstasy. Engraving after the painting by Pieter Paul Rubens (1577-1640), formerly in the Franciscan Church in Ghent, now in the Palais des Beaux-Arts in Lille. Engraving made by Pieter de Baillieu (1613-1660) and published by Frans Van den Wijngaerde (1614-1679) in Antwerp ca 1630-1660. A single print not from a series. References: Hollstein Dutch 71.1 first state, Corpus Rubenanium VIII Saints, 131, Schneevogt 117.62. In very good condition. Superb dark strong early impression, printed on laid paper with left and right 3 mm, white borders around the image. And below and above 1 -2 cm margins. Skillfully mounted on a thicker paper. / Dimensions: 32,1 cm x 27,5 cm / Condition: In very good condition. Superb dark strong early impression, printed on laid paper with left and right 3 mm, white borders around the image. And below and above 1-2 cm margins. Skillfully mounted on a thicker paper. / Literature: Hollstein Dutch 71.1 first state, Corpus Rubenanium VIII Saints, 131, Schneevogt 117.62 / Medium: engraving /Circa: 1630-1660

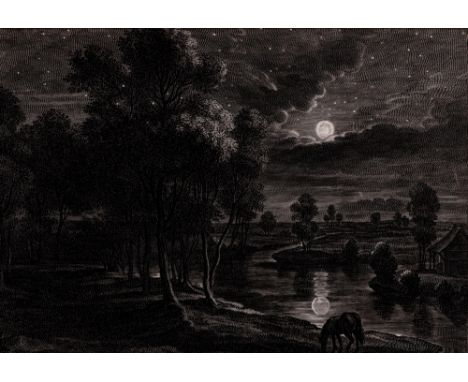

Pieter Paul Rubens, Schelte à Bolswert, Proof engraving: Landscape with moon and stars, night scene. / Description: Landscape with moon and stars, night scene with a horse browsing on a river-banks in right foreground, an alley of trees at left. Engraving after a drawing/painting of Pieter Paul Rubens (1577-1640). Proof engraving made in Antwerp by Schelte à Bolswert (1586-1659) ca 1638, published in Antwerp ca 1638. References: Hollstein Dutch 318-2-3(5) second or third state of five, before the names at the left were engraved: Pet. Paul Rubens Pinxit and S.A.Bolswert sculpsit and to the right before the address Gillis Hendricx excudit was engraved. Schneevoogt 1873 / Catalogue des estampes gravées d'après P.P.Rubens (117.57). Proof engraving before the address in a superb dark early impression. Printed on laid paper with thread margins. In excellent condition. / Dimensions: 32,1 cm x 45,2 cm / Condition: Proof engraving before the address in a superb dark early impression. Printed on laid paper with thread margins. In excellent condition. / Literature: Hollstein Dutch 318-2-3(5) second or third state of five, before the names at the left were engraved: Pet. Paul Rubens Pinxit and S.A.Bolswert sculpsit and to the right before the address Gillis Hendricx excudit was engraved. Schneevoogt 1873 / Catalogue des estampes gravées d'après P.P.Rubens (117.57). / Medium: engraving /Circa: 1596-1640

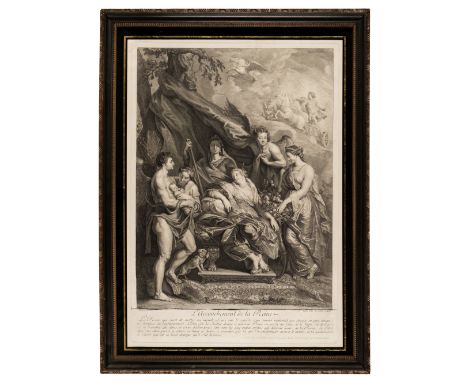

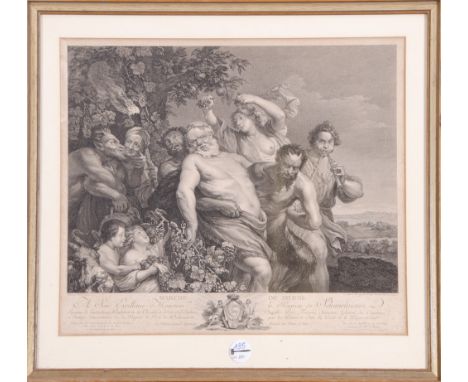

* Rubens (Peter Paul). Eight Classical & Historical engravings: L'Accouchement de la Reine, La Felicité de la Regence, Le Debarquement de la Reine au Port de Marseille, La Majorite du Roy Louis XIII, La Ville de Lion va A|udevant de la Reine, La Reine prend le Parti de la Paix, Henri IV délibére sur son Futor Mariage [and] La Naissance de la Reine, circa 1710, eight uncoloured engravings by Nattier, Duchange, Audran, Picard, Loir and Truvain, each approximately 500 x 350 mm, verre eglomisé mounts, uniformly framed and glazedQTY: (8)

Junius (Franciscus). De Schilder-Konst der Oude, Begrepen in drie Boecken, Middelburgh: Zacharias Roman, Boeck-verkooper woonende op de Burcht, inde vergulde Bibel, 1641, [16], 351 pp., title with woodcut printer's device, woodcut initials, later small oval blue ink stamp of the Broeders Vandale, Marcke to title verso and recto of following leaf, full-page etched portrait of the author by Wenceslaus Hollar after Van Dyck, full-page woodcut at end containing a full-length figure of Laurens Koster with a view of Haarlem beyond, contents generally in clean condition, later marbled endpapers, 19th-century quarter calf, gilt-decorated spine, edges rubbed and some wear to spine, upper joint separating, small 4toQTY: (1)NOTE:Arntzen/Rainwater H64 (listing the 1694 edition only).The first Dutch edition of Junius, De Pictura Veterum libri tres, translated by Jan de Brune. 'An early work by a member of the circle of Rubens. According to Schlosser… it is even today a rich source of antiquarian erudition' (Arntzen/Rainwater).

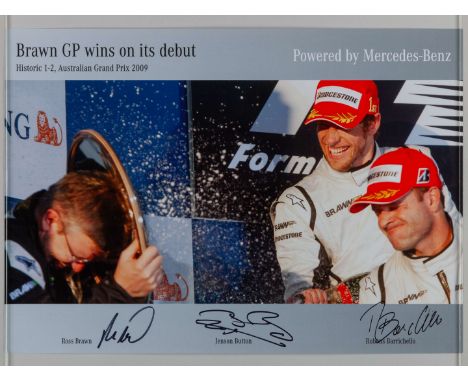

Rubens Barrichello Ferrari 2005 Chinese Grand Prix race worn race suit by Puma, the collar with FIA Standard 8856-2000 RS.075.04 Puma Year of manufacture: 2005 embroidered label autographed by Rubens Barrichello with interior label inscribed in ink R Barrichello 50 China 05 with sponsors logo and embroidered waist belt. The above was worn by Rubens Barrichello in his final race for Ferrari at the 2005 Chinese Grand Prix.

Rare continental silver and enamel Ferrari 2002 world championship commemorative keyring, to celebrate Michael Schumacher winning his fifth World Title, the obverse inscribed F1 WORLD CHAMPION 2002, the reverse with applied signatures of Luca Montezemolo, Jean Todt, Michael Schumacher and Rubens Barichello, with original wallet and box, the key ring was given by Ferrari to a very small group of guests at a dinner held at the 2002 Grand Prix.

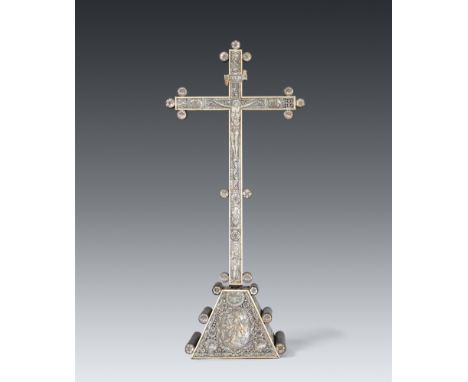

Seltenes Devotionalien-Kreuz. Ebonisiertes Olivenholz, Perlmutter, geschnitten und graviert, Bein. HMassive pyramidale Basis, auf der Front eine ovale Darstellung der Stigmatisation des Hl. Franziskus. Die Seiten dekoriert mit plastischen und eingelegten Rosettenmotiven. Oben eingesteckt das schmale hohe Kruzifix, vierseitig reich mit Einlagen versehen, die vorderen Kanten betont durch helle Beinfilets. Frontal der Corpus Christi unter der INRI-Tafel, gerahmt von den vier Evangelisten als Halbfiguren, zu seinen Füßen die Darstellung der Mater Dolorosa, umgeben von den Arma Christi, Blütenranken, Rosettenmotiven und Blattleisten.Diese Kreuze wurden von syrischen Handwerkern im Auftrag der Franziskanermönche, die die Kustodie des Heiligen Landes verwalteten, als Souvenirs der Pilgerfahrt produziert und angeboten. Die massive Kreuzbasis symbolisiert Golgota, den Hügel, auf dem die Kreuzigung stattgefunden hat. Die frühesten Kreuze dieser Art entstanden im 17. Jahrhundert. Sie kennzeichnen sich durch eine dichte Dekoration mit fein gravierten Einlagen.Die Darstellung des Hl. Franziskus geht vermutlich zurück auf den Stich von Lucas Vosterman nach einem Motiv von Rubens (vgl. Victoria and Albert Museum London, Sammlung online, mus.no. DYCE.2208).H 72 cmProvenienzPrivatsammlung, RheinlandLiteraturVgl. Yidi Daccarett, El arte palestino de tallar el nácar, Bogotá 2005, S. 40 ff.

Peter Paul Rubens, 1577 Siegen – 1640 Antwerpen, und WerkstattJESUS UND JOHANNES IN JUGENDLICHEM ALTERÖl auf Leinwand. Doubliert.125 x 158 cm.Verso auf dem Keilrahmen mit Nummerierung und Etikett.In vergoldetem und reliefverziertem Rahmen.Beigegeben ein Gutachten im Original von Prof. Julius S. Held, 12. März 1982 und ein Technisches Gutachten von Prof. Dr. Franz Mairinger, Wien, 8. November 1991 in Kopie und eine Bestätigung über die Eigenhändigkeit des vorliegenden Gemäldes durch Hugues Le Grand, Saint-Germain-de-Confolens, ohne Datum, der Rubens vollumfänglich als Autor des hier angebotenen Gemäldes anerkennt sowie darüber hinaus eine Provenienzbestätigung durch Fürstin M. Sayn-Wittgenstein, München, 7. Januar 1994.Die Darstellung aus dem Protoevangelium des Jacobus, in der Elisabeth zusammen mit Zacharias und dem jungen Johannes die Heilige Familie besucht, ist faszinierend und vielschichtig interpretierbar. Das scheinbar unbeschwerte Spiel der Kinder, insbesondere die Darstellung des Christuskindes in der Bewegung um das Lamm zu streicheln, ist von gehaltvoller Symbolik geprägt.Das Bild des Christuskindes, das sich von einem Baumstumpf erhebt, um das Lamm zu berühren, kann auf mehreren Ebenen interpretiert werden. Zunächst einmal zeigt es die Menschwerdung Christi und seine Rolle als Erlöser. Indem er das Lamm berührt, nimmt er symbolisch den Opfertod an, der ihm bevorsteht, um die Menschheit von ihren Sünden zu erlösen. Der Baumstumpf könnte jedoch auch eine Verbindung zur biblischen Prophezeiung von Jesaja aufzeigen, die den Messias als Spross aus der Wurzel Isais beschreibt. Indem das Christuskind sich von diesem Baumstumpf erhebt, wird seine Verbindung zur messianischen Linie deutlich. Die Anwesenheit von Johannes dem Täufer in dieser Szene verstärkt die Symbolik weiter. Johannes, der das Lamm Gottes ankündigte, steht bereits in seiner Jugend in enger Verbindung mit dem Erlöser. Seine Anwesenheit bei diesem Ereignis betont die prophetische Natur des Besuchs und die Vorahnung dessen, was kommen wird.Provenienz:Russisches Zarenhaus.Durch Heirat einer Wittelsbacherin in die Russische Zarenfamilie gelangte das vorliegende Werk in die Kunstsammlung von Schloss Seehof. Sammlung Freiherr Franz Joseph von Zandt, Schloss Seehof bei Bamberg, 1951 veräußert an:Kunstsammler, Schweiz.Tiberius Auktion, Wien, 5. Juli 2022, lot 9.Literatur:Vgl. M. Rooses: L’Oeuvre de P.P. Rubens, Antwerpen 1886, S. 250ff.Vgl. W.L. Crowdy: A Connoisseur’s Note book, in: The Playgoer and Society, Nrn. 7-12, London 1910.Vgl. Erik Larsen: Seventeenth Century Flemish Painting, Freren 1985.Vgl. Michael Jaffé: Catalogo completo: Rubens, Mailand 1989. (1400061) (13)Peter Paul Rubens, 1577 Siegen – 1640 Antwerp, and workshopCHRIST AND SAINT JOHN AS YOUTHS Oil on canvas. Relined.125 x 158 cm.Stretcher with numbers and label on the reverse.Accompanied by an original report by Professor Julius S. Held, 12 March 1982, a copy of a technical report by Professor Dr. Franz Mairinger, Vienna, 8 November 1991, and a certificate of authenticity of the present painting by Hugues Le Grand, Saint-Germain-de-Confolens, n.d., who fully recognizes Rubens as the creator of the painting on offer for sale in this lot and a confirmation of provenance by Princess M. Sayn-Wittgenstein, Munich, 7 January 1994.Provenance:Estate of Russian Tsars.Through marriage of a Wittelsbach heiress into the Russian Tsarist family, the present work came into the art collection of Seehof Castle.Baron Franz Joseph von Zandt collection, Seehof Castle near Bamberg, 1951 sold to:Art collector, Switzerland.Tiberius Auction, Vienna, 5 July 2022, lot 9.Literature:cf. M. Rooses, L’oeuvre de P.P. Rubens, Antwerp 1886, p. 250f.cf. W.L. Crowdy, A Connoisseur’s Notebook, in: The Playgoer and Society, nos. 7-12, London 1910.cf. Erik Larsen, Seventeenth Century Flemish Painting, Freren 1985.cf. Michael Jaffé, Rubens: Catalogo completo, Milan 1989.

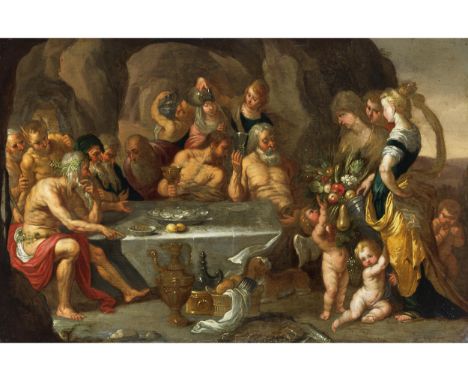

Flämischer Meister des 17. Jahrhunderts, Schüler des Peter Paul Rubens (1577 – 1640)DAS GÖTTERMAHLÖl auf Kupfer.24 x 36,5 cm.Ungerahmt.Satirische Darstellung eines Kreises von antiken Gestalten um einen gedeckten Tisch gruppiert, auf dem ein frugales Mahl mit Austern und Oliven zu sehen ist. Die beiden Hauptfiguren mit Weinkelchen, die nachgeschenkt werden. Rechts eine Dreiergruppe mit Pomona und Fortuna, sowie Amoretten, links greise Männer mit Philosophenbärten, darunter eine Gestalt mit Efeulaub, dahinter ein Silen. Im Vordergrund stilllebenartig positioniert: Brotkorb, Weinkühler, Kanne, Fische und ein Hündchen. Die Darstellung muss als Persiflage gesehen werden, in der Komposition bezogen auf Göttermahlszene, wie ebenso auf das Letzte Abendmahl, mit diversen Anspielungen. A.R. (14204113) (11))

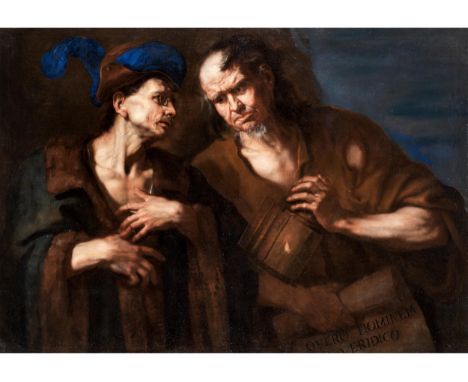

Luca Giordano, genannt „Luca fa Presto“, 1634 Neapel – 1705 ebendaDIOGENESÖl auf Leinwand.104 x 162 cm.Dem Gemälde liegt eine Bestätigung von Nicola Spinosa bei. Demnach ordnet Spinosa das beachtenswerte Werk in die frühe Schaffenszeit Giordanos ein. Beigegeben darüber hinaus eine Bestätigung von Prof. Riccardo Lattuada.Wie das Werk Giordanos zeigt, hat sich der Maler mehrfach mit der Darstellung griechischer Philosophen beschäftigt. Hier ist der nachsokratische Philosoph Diogenes (um 413-um 323 v. Chr.) dargestellt, der sich bekanntermaßen öffentlich allem Luxus verweigerte, sich über seine Zeitgenossen lustig machte und angeblich am hellen Tag mit einer Laterne umherging, er sei auf der Suche nach dem „wahrhaften Menschen“. Der Dargestellte zeigt sie hier auch im Bild. Seine Erklärung dazu ist auch in der Beischrift in der unteren Bilddecke zu lesen („QUERO HOMIONEM/VERDICIO“. Er soll in einem Fass „in hündischer Lebensweise“ gehaust haben und spöttischer Gegner seines Zeitgenossen Platon (um 428-um 347 v. Chr.) gewesen sein. Das großformatige Gemälde zeigt den Philosophen mit ebendieser Laterne gleichgroß neben einer anderen Gestalt, deren Identifizierung nicht geklärt ist. Dessen luxuriöse Kleidung mit Pelzbesatz, der Hut mit auffallenden blauen Federn und seine Brille, zeigen ihn als einen etablierten Herrn der Gesellschaft, im völligen Gegensatz zu Diogenes. Seine Hand aufs Herz gelegt, will ihn als gerecht zeigen, was der Blick des Diogenes jedoch äußerst kritisch betrachtet. Es bleibt dahingestellt, ob hier ein Zeitgenosse des Malers oder der antike Zeitgenosse Platon gemeint ist.Das neu erwachte Interesse der Zeit an der Philosophie der Antike hat bei mehreren Malern zu ähnlichen Bildthemen geführt. Die bescheidene Lebensweise, die sich durch einfache, bis hin zu zerrissener Kleidung zeigt, ist auch ein Symbol der Verweigerung des Geistes gegenüber dem üppigen Prunk, der in der Zeit kultiviert wurde. Insofern ist auch dieses Gemälde von gesellschaftskritischer Relevanz. Der Malstil zeigt ganz deutlich auch die spanischen Einflüsse von Jusepe de Ribera (1588-1652), dem Lehrer Giordanos.Der vor allem für seine Fresken berühmte Maler war Sohn eines Kunsthändlers aus Apulien, der sich ebenfalls der Malerei widmete. So erhielt er seinen ersten Unterricht bei seinem Vater, während jedoch allgemein angenommen wird, dass er ein Schüler des Jusepe de Ribera (1588/91-1652) war. Etliche seiner Werke lassen auch dessen Einfluss erkennen, während das enorm umfangreiche Werk Giordanos zeigt, dass er sämtliche Stilvarianten seiner Zeit beherrschte. Auch die Themenbreite in seinem Werk, in sämtlichen Bereichen der Historienmalerei, religiöse Darstellungen, aber auch mythologische Szenen, zeigt Einflüsse zunächst der Caravaggisten, später aber auch der Maler Pietro da Cortona (1596-1669), Mattia Preti (1613-1699) oder Peter Paul Rubens (1577-1640). Im Bildaufbau mancher seiner Werke sind auch die venezianischen Meister wie Paolo Veronese (1528-1588), Tiziano Vecellio (1485/89-1576) oder Domenico Robusti Tintoretto (1560-1635) spürbar. Giordano war Schüler von Jusepe de Ribera (1588/91-1652), wirkte nach seiner väterlichen Lehre in Rom unter Pietro da Cortona (1596-1669), wurde alsbald durch zahllose Aufträge geehrt, um die italienischen Paläste mit Fresken und Ölbildern auszustatten. In flotter, schneller Malweise geübt, war er in der Lage, mehr Werke zu schaffen als seine Kollegen. 1690 wurde er nach Spanien berufen, wo er unter Karl II 13 Jahre wirkte und zum Ritter ernannt wurde. In dieser Zeit entstanden seine besten Arbeiten in der Kirche San Lorenzo in Escorial.Literatur:Vgl. Achille Della Ragione, Scritti sulla pittura del Seicento e Settecento napoletano, Bd. III, S. 12 f, Neapel 2018.Vgl. Bernardo De Dominici, Vita del Cavaliere D. Luca Giordano, pittore napoletano, in: Vite de’ pittori, scultori ed architetti napoletani, Bd. III, Francesco Ricciardo, Neapel 1729.Vgl. Oreste Ferrari & Giuseppe Scavizzi, Luca Giordano. L’opera completa, Bd. 2, Neapel 2000 (Erstveröffentlichung: 1966). (1390116) (11) (†)Luca Giordano,also known as “Luca fa Presto”,1634 Naples – 1705 ibid.DIOGENES Oil on canvas.104 x 162 cm.Accompanied by a confirmation from Nicola Spinosa, according to which the painting for sale in this lot is from Giordano’s early creative period. Also a confirmation from Prof Riccardo Lattuada enclosed.

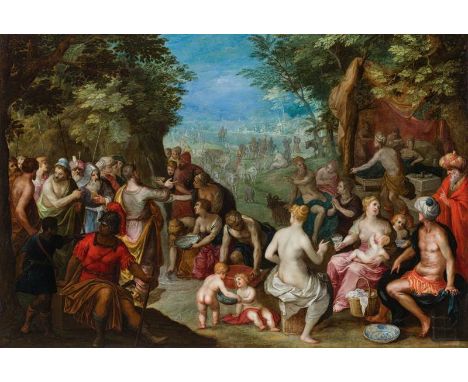

Otto van Veen, 1556 Leiden – 1629 Brüssel, zug.ALEXANDER DER GROSSE KÄMPFT GEGEN DIE AMAZONENÖl auf Holz.66 x 107,5 cm.In ebonisiertem Rahmen mit Goldornamenten.Darstellung des mythologischen Helden Alexander der Große bei den Amazonen. Als neunte von zwölf Arbeiten war Herkules auferlegt worden, den Zaubergürtel der Amazonenkönigin Hippolyte zu rauben. Otto van Veen, einer der bekanntesten und wichtigsten Lehrer des jungen Peter Paul Rubens (1577 - 1640), schildert in diesem vielfigurigen Meisterwerk die blutige Schlacht, die die daraufhin entbrennt. Die dichte Drängung der kämpferischen Handlung wird noch durch die Umgebung verstärkt: Eine dunkle Hügelkette kesselt die Menschenmenge ein, deren Speere in der Komposition trichterförmig zusammenlaufen und somit eine Sogwirkung für das Auge erzeugen, das sich unweigerlich auf das Zentrum der Darstellung konzentriert.Literatur:Vgl. Franz Martin Haberditzl, Die Lehrer des Rubens im Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlung des Allerhöchsten Kaiserhauses XXVII, 1908.Vgl. Justus Müller-Hofstede, Zur Antwerpener Frühzeit von Peter Paul Rubens, in: Münchner Jahrbuch der bildenden Kunst, 1962. (1421393) (13)Otto van Veen,1556 Leiden – 1629 Brussels, attributedALEXANDER THE GREAT FIGHTING THE AMAZONS Oil on panel.66 x 107.5 cm.Literature:cf. Franz Martin Haberditzl, Die Lehrer des Rubens, in: Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlung des Allerhöchsten Kaiserhauses XXVII, 1908.cf. Justus Müller-Hofstede, Zur Antwerpener Frühzeit von Peter Paul Rubens, in: Münchner Jahrbuch der bildenden Kunst, 1962.

Peter Paul Rubens,1577 – 1640, Nachfolge desDIE LEGENDE DER KÖNIGIN TOMYRIS Öl auf Leinwand. Doubliert.140 x 210 cm.Die Szene in einem höfischen Innenraum mit kräftigen Säulen, von denen die beiden mittleren als eine Anspielung auf die Tempelsäulen in Jerusalem zu deuten sind. Im Zentrum kniet ein Diener mit entblößtem Oberkörper und hält das Haupt des Kyros über einer Blutschüssel, der sich ein Hündchen nähert. Rechts, auf Stufen erhöht die Königin Tomyris. Als Königin der Massageten siegte sie um 530 v. Chr. gegen den Perserkönig Kyros II. Sein Haupt ließ sie der Legende nach in Blut tauchen und kam damit der Drohung nach dessen Blutrünstigkeit zu sättigen. (1420401) (13) Peter Paul Rubens, 1577 – 1640, follower ofTHE LEGEND OF QUEEN TOMYRISOil on canvas. Relined.140 x 210 cm.

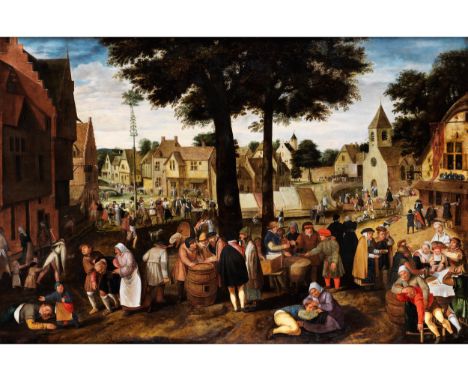

Pieter Balten, um 1525 – 1598, zug.GROSSES ST. GEORGS-KIRMESFESTÖl auf Holz. Parkettiert.87,5 x 132 cm.Die Darstellung von großen Volksfestveranstaltungen, wie die Kirmes zum Tag des Heiligen Georg, oder des Heiligen Martin, haben in der niederländischen Malerei einen festen Platz gefunden. Das bunte Treiben, drollige Szenen, die aber nicht selten auch gesellschaftskritische Einblicke liefern, fanden schon in der Entstehungszeit dieser Tafelbilder großes Interesse. Bekannte Vertreter dieser Themengattung waren Pieter Brueghel d. J. (um 1564-1637/38), Sebastian Vrancx (1573-1647), Peter Paul Rubens (1577-1640), bis hin zu David Teniers (1582-1649) oder Matthias Schoevaerdts (um 1663- um1703). Meist ist neben dem Hauptereignis, dem Tanz um den Maibaum, auch das Handeln und Treiben der unterschiedlichsten Gesellschaftsschichten zum Thema geworden. Auch Pieter Balten hat sich in den von ihm bekannten Bildern wie in seiner Kirmes den Maibaum ins Bild gesetzt, allerdings weit hinten auf einem in der Sonne liegenden Anger. Umso mehr wollte er sich der Wiedergabe der Geschehnisse im Vordergrund widmen: Gruppen und Paare stehen zusammen unter einem Baum, zumeist an Fässern, darunter einige Figuren bereits stark angetrunken. Im Vordergrund am Boden wird ein Jüngling von einer Frau entlaust, in der linken Bildecke liegt ein Mann volltrunken am Boden. Die realistisch erzählerischen Szenen werden gerahmt von seitlich stehenden Gebäuden. Dabei darf die Darstellung einer Kirche – rechts hinten – mit mehr oder weniger Gläubigen nicht fehlen, die zu diesem St. Georgstag eingetroffen sind. Vom Gebäude rechts am Bildrand hängt die St. Georgs-Fahne herab. Balten gilt als einer der Erfinder dieses Genres in der flämischen und holländischen Malerei. Über sein Leben ist wenig bekannt geworden. Als Sohn des Bildhauers Galtens Custodis wird er genannt und – 1579 nach dem Biografen Carel van Mander in der Lukasgilde 1540 geführt. Sein Schaffensweg ist eng mit dem von Pieter Brueghel d. J. (um 1564-1637/38) verknüpft, eine Zusammenarbeit wird angenommen. Literatur zum Künstler: Ulrich Thieme, Felix Becker, Hans Vollmer, Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Bd. 2, Leipzig, S. 425 f.Karel van Mander, Het Schilderboek. Niederlande 1604/1618. René van Bastelaar, Georges H. de Loo, P. Brueghel L'ancien, son oeuvre et son temps, Brüssel 1906 , S. 371. (1420681) (11) (†)Pieter Balten,ca. 1525 – 1598, attributed LARGE KERMESSE ON SAINT GEORGE’S DAY Oil on panel. Parquetted. 87.5 x 132 cm. The depiction of large folk festivals, such as the Kermesse of Saint George’s Day or Saint Martin’s Day, are well established in Dutch painting. The colourful hustle and bustle, funny scenes, which often also provide critical social insights, attracted great interest even at the time these panel paintings were created. Famous representatives of this genre included Pieter Brueghel the Younger, Sebastian Vrancx, Peter Paul Rubens, David Teniers, and Matthias Schoevaerdts. In addition to the main event – the dance around the maypole – the actions and activities of the various social classes have also become a focus. Pieter Baltens included a self-portrait in his famous paintings. This is also the case here although he is shown far in the background on the village green bathed in sunshine. He wanted to focus his efforts on depicting the events in the foreground: groups and couples standing together under a tree, mostly around barrels, with some of the figures already quite drunk. A young man is being deloused by a woman on the ground in the foreground, in the left corner of the painting a man lies drunk on the ground. The realistic narrative scenes are framed by buildings to the side. The depiction of a church – in the background on the right – with believers of more or less conviction, who have arrived for this Saint George’s Day is a must. The Saint George’s flag hangs from the building on the right margin of the painting. Baltens is considered one of the inventors of this genre in Flemish and Dutch painting. Little is known about his life. He is mentioned as the son of the sculptor Galtens Custodis and according to the biographer Carel van Mander is listed in the Guild of Saint Luke in 1540. His creative path is closely linked to that of Pieter Brueghel the Younger, and a collaboration is assumed. Literature regarding the artist: Thieme-Becker, Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler, vol. 2, p. 425f. Karel van Mander, Het Schilderboek, ed. Hymans II, 17. René van Bastelaer and Georges Hulin de Loo, Pieter Brueghel L’Ancien, son oeuvre et son temps, Brussels 1906, p. 371f.

Erasmus Quellinus d. J., 1607 Antwerpen – 1678, zug.DIE GEKRÖNTE MARIA MIT DEM JESUSKINDÖl auf Holz. Parkettiert.40 x 31 cm.In Prunkrahmen.Die stehende Maria in rotem Gewand, das mit einer wertvollen Brosche im Bereich des Dekolletés versehen ist, sowie mit einer prachtvollen goldenen Krone auf dem Haupt. Sie hält in ihren Armen den blonden Jesusknaben in einem weißen Hemdchen, der aus dem Bild herausblickt und dabei seine rechte Hand leicht zum Segensgruß erhoben hat, während er mit seinem linken Arm an der Schulter von Maria lehnt. Retuschen.Anmerkung:Ein seitenverkehrter Stich „Maria Mater Dei, Regina Coeli“ von Jan Witdoeck (1615-1642) nach einem unbekannten/verschollenen Gemälde von Peter Paul Rubens (1577-1640), entstanden 1630 - 1650, befindet sich im British Museum. (1421197) (18)Erasmus Quellinus the Younger,1607 Antwerp – 1678, attributedCROWNED MADONNA WITH CHRIST CHILDOil on panel. Parquetted. 40 x 31 cm.In magnificent frame.Notes:An inverted engraving Maria Mater Dei, Regina Coeli by J. Witdoeck after an unknown/lost painting by Peter Paul Rubens, created between 1630 and 1650, is held at the British Museum.

PLATE "ATALANTA AND MELEAGER" | Wiener Porzellanmanufaktur (Austria / Austrian 19th century) | 19th century | porcelain glazed, painted, decorated with gold and cobalt. Hand painting after a painting by Rubens. | 24.5 cm (diameter) | marked: from below | Bidders are asked to inquire about the condition of the item before the auction. any complaints will not be taken into account. | condition report*In case of missing photos, please feel free to contact us.

Peter Paul Rubens, Nachfolge1577 Siegen - 1640 AntwerpenDie Gefangennahme SimsonsÖl auf Lwd. Doubliert. Rest. Rahmen min. besch. (117 x 143 cm).Nach dem Gemälde von Peter Paul Rubens, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Schloss Schleißheim, Inv.-Nr. 348.Provenienz: Neumeister, München, Auktion 368, 1. Juli 2015, Kat.-Nr. 348. - Süddeutsche Privatsammlung.

Workshop of Sir Peter Paul Rubens (Flemish, 1577-1640) The Garden of Love oil on panel the reverse marked with the coat-of-arms of the City of Antwerp, stamped with the panel maker's initials FDB (for Francois de Bout), and further bearing the monogram of King Philip IV of Spain contained within a fine 18th century carved giltwood frame 72 x 100cm The present painting is very possibly the preliminary worked up modello despatched by Rubens to King Philip IV of Spain for approval, prior to his completing and sending to Madrid, his 1632-4 masterpiece ‘The Garden of Love’ (on canvas, 198 by 283 cm) which is today in the Prado Museum, Madrid. Evidence to support this probability is the fact it is painted on an Antwerp panel with not only the brand of the city’s panel makers guild but also the initials of Francois de Bout (Fig. 1), a celebrated panel maker active there from the 1630s. As well, and even more compelling, is the fact that the reverse of the panel bears the cypher of Philip IV himself (Fig. 2). It is highly unlikely that the present painting would have, on approval by the king, been returned to Antwerp for reference, in the completion of the final work. Another ‘ricordo’ of the composition would have been retained in the studio. Indeed, the presence of the royal cypher on the reverse implies that it remained in Spain and must have only sometime after the finished autograph masterpiece’s arrival, at some unknown date left the Royal Collection. Rubens and his studio’s processes in presenting designs to patrons was never the same. As Friso Lammertse and Alejandro Vergara note in the catalogue of the exhibition ‘Rubens, Painter of Sketches’ ( Madrid Prado Museum and Rotterdam Museum Boijmans van Beuningen, 2018) on pages 49-50: “Four centuries on the written sources allow us a glimpse of the artist and the way his designs were created…The impressions that emerge…must be handled with circumspection…His working method, depended on the end product…all called for a different approach. This…was dictated by whether or not assistants would be working on a particular piece…He must also have had to deal with his clients and patrons in different ways, depending among other things on their personalities and status.” In the case of Philip IV, who ordered and commissioned large numbers of works from Rubens (whom he had ennobled in 1624 and who stayed at the Spanish court from 1628-9), he would have known that this preliminary design was Rubens’ own, not necessarily at this stage of the commission from his entire hand but that the final work itself would most certainly be so. Indeed, the finished work is considered one of Rubens’ supreme late masterpieces and was so admired by Philip that when first inventoried in 1666 (number 67) it was revealed to have been hanging in the recently deceased King’s bedroom. It is interesting that even at this late stage of the composition being resolved, there is at least one noticeable pentimenti, where the nose of the leftmost female below the upper arch has been altered (Fig. 3). There is too a fingerprint in the hair of the lutanist below her (Fig. 4) and, as well, under-drawing can be discerned around putti in the upper left and right corners (Fig. 5 & Fig. 6). The presence of these, quite apart from the King’s cypher to the reverse, do suggest this is not just a later studio repeat version of the Prado picture. There are apparently no known oil sketches for ‘The Garden of Love’, the composition no doubt having already been resolved by the time this worked up smaller scale modello was initially sent to Spain. The King needed to see a resolved composition and not small ‘sketchy’ preliminary ideas which were generally Rubens’ initial ‘thoughts’ for his own and the studio’s use. An exceptional and very large chalk drawing (56.3 by 31.7 cm.) however, by Rubens for the figure of his wife on the left most side of the composition, is today in the Städel Museum, Frankfurt. The painting is executed in oil on a wooden panel support formed from four boards in vertical alignment. The original tool marks are present on the reverse of the panel. The joins have been reinforced with thick paper and wooden buttons in areas. The panel has a slight horizontal curvature and is stable overall. The paint layers have been thinly and sketchily applied and are in a very good, stable condition overall. Small areas of retouching are present across the surface, mainly covering wear and abrasion, following the horizontal woodgrain. The retouching is finely handled and well matched to the original. The varnish is clear and even with a light layer of surface dust.

Browne, John: (1741 Finchingfield - Walworth 1801). The Watering Place. Radierung auf leichtem Karton n. Rubens bei John Boydell, Ldn. 1770. 43,5 x 57,3,, Blgr. 49,5 x 61,7 cm. Mit den Namensz., Titel, Wappen u. Bez. "Vol: II. No. 55" i.d. Platte. - Etw. gebr., tls. lichtrandig u. vereinz. stockfl. D

Henry Bone R.A. (British, 1755-1834)An Allegory showing the Effects of War, dramatically painted with the naked bejewelled Venus pleading with Mars and surrounded by putti and martial victims. Enamel on copper, signed, dated and inscribed on the counter-enamel Painted by Henry Bone RA Enamel painter in Ordinary to His Majesty, and Enamel painter to His Royal Highnefs the Prince Regent after the Original by Rubens in the/ Collection of Arthur Champernowne Esquire/ size of the Original picture/ 305/s inches by 20 inches' and 'Purchased by George Bowles Esquire/ May 28 1813. The possessor of the Enamel/ *(18 inches by 16) * Bacchus & Ariadne after Titian 1811, gilt-metal mount, giltwood frame . Rectangular, 279mm (11in) highFootnotes:Provenance:George Bowles, of Cavendish Square;Sotheby's, London, 27 May 2005, lot 62 George Bowles, of Cavendish Square, London, was an enthusiastic collector of Henry Bone enamels. Inscriptions on the artist's extant preparatory drawings show that between 1803 and 1813 Bowles acquired eight works. Seven of these were after Old Masters, whilst one was a copy of Andrew Plimer's The Rushout Sisters, themselves nieces of Bowles. The most celebrated was the copy of Bacchus and Ariadne, referred to by Bone in the inscription on the present enamel, for which Bowles paid a record price of 2200 gns in 1811 (sold Sotheby's London, 6 November 1986, lot 124 (£13,500). The price is an indication of the high esteem in which Bone's contemporaries held his work. George, Prince of Wales, later King George IV, was one of the most avid collectors, often directly commissioning works that were then mounted in ormolu or gilt-wood frames for the decoration of Carlton House. Interestingly both the King and Bowles owned copies by Bone of Cantarini's Holy Family with an angel (1803). The original version of An Allegory showing the Effects of War, painted by Sir Peter Paul Rubens, circa 1637/8, is in the collection of the Palazzo Pitti, Florence. Bone based the present enamel on a reduced copy of the composition from the Champernowne collection which was later acquired by the National Gallery, London, in 1859 (inv. no. 279). Henry Bone's squared preparatory drawing, dated 'Jany 1813,' is in the National Portrait Gallery Library (Bone Drawings, vol. II, 35, see R. Walker, Henry Bone's Pencil Drawings, Walpole Society, vol. LXI, 1999, cat no.664, fig. 185).This lot is subject to the following lot symbols: ** VAT on imported items at a preferential rate of 5% on Hammer Price and the prevailing rate on Buyer's Premium.For further information on this lot please visit Bonhams.com

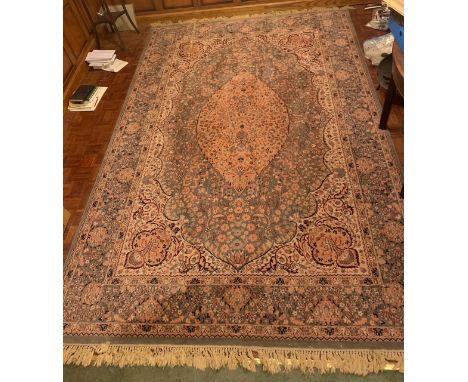

A TURKEY RUG OF 'LOTTO' DESIGN approximately 160 x 118cm Provenance: The personal collection of the Late Robert Kime, LVO (1946-2022)The design of this rug is related to a group of Ottoman rugs which share a distinctive lattice design, usually in yellow, set against a red ground. The early group of rugs are thought to originate from western Anatolia, probably the Ushak region, during the sixteenth century. The group is named after the Venetian artist Lorenzo Lotto, who depicted a rug of this field design in at least two of his paintings in the mid 16th century, for example The Alms of St Anthony, oil on wood, 1542.Rugs of an early period with this field design appear in the work of several western artists, from the 1520s until the early 18th century, including a number of Flemish artists including Breugel, in the 16th century, and Rubens in the 17th. The wide 'cloudband' border design of this rug is considered to originate from the 17th century; the earlier, 16th century period examples are thought mainly to have narrower 'Kufic' borders. For related examples of an early period offered at auction, see Christie's London, 2nd May 2019, lot 237; Christie's, London 27th April 2017, lot 186; Christie's London 18th October 2001, lot 228; and Sotheby's London, 24th October 2007, lot 375. Condition Report: Pile - Generally in good pile, and in largely original condition. A small number of small areas of re-piling and repair. Brown corroded and mostly lost. Lustrous wool with good depth of colour.Sides - Selvages (side cords) missing in places. Uneven loss to both ends, with outer guard stripe partially lost Ends - uneven loss Please see all additional images for a visual reference to condition. Condition Report Disclaimer

Nach Peter Paul RubensDer trunkene Silenwohl 18./19. JahrhundertÖl auf Leinwand; gerahmt61,5 x 75,5 cmösterreichischer PrivatbesitzDer trunkene Silenus, welcher von seinen Satyrn gestützt wird, ist ein Motiv, welches im Genre Peter Paul Rubens‘ mehrfach verarbeitet wird. Vorliegende Version mit der nährenden Satyrmutter im Vordergrund folgt jener Komposition aus dem Puschkin-Museum der bildenden Künste, Moskau, welche als autographes Werk Rubens‘ gilt (Inv.-Nr. Ж-2606, 91 x 107 cm).

Jan Brueghel d. Ä. und Hendrik van BalenMoses schlägt Wasser aus dem Felsenum 1607Öl auf Kupfer; gerahmt42,5 x 62,5 cmRückseitig Stempel des Kupferplattenherstellers Pieter Stas, das Jahr 1607 und die Hand von Antwerpenösterreichische PrivatsammlungDie Entstehung des vorliegenden Gemäldes im ersten Jahrzehnt des 17. Jahrhunderts wird durch die rückseitige Datierung der Kupferplatte ins Jahr 1607 untermauert. Der Antwerpener Kupferplattenhersteller Pieter Stas, der als Hersteller weiterer von Brueghel und Balen verwendeter Kupferplatten dokumentiert ist, hat die Datierung bei der Fertigung selbst aufgebracht. Wie Dr. Klaus Ertz feststellt, entspricht auch die besonders feinteilig gemalte Landschaft Brueghels, sowie der noch eher Hans Rottenhammer als Peter Paul Rubens nahestehende Figurenstil Balens eben jener Schaffensperiode der beiden Künstler. "In der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts war es durchaus üblich und für die flämische Malerei geradezu typisch, dass sich zwei Maler (manchmal auch mehr Künstler) verschiedener Bildgattungen zusammentaten und für uns heutige Betrachter erstaunlich einheitliche Kompositionen schufen. Das "Paradepaar" war neben Jan Brueghel dem Älteren mit Peter Paul Rubens das mit Jan Brueghel dem Älteren und Hendrik van Balen. Brueghel bevorzugte van Balen vor allem bei Kompositionen mit christlichen Figuren aus dem Alten und Neuen Testament." (Gutachten Dr. Klaus Ertz, 6. April 2018) Das Thema des "Wasserwunders Moses" ist gerade prädestiniert dazu, vielfigurige Szenen mit bewegten Körpern in allen Ansichten darzustellen. Der Künstler kann hier all sein Talent in der Umsetzung der menschlichen Anatomie zur Schau stellen. Neben den Stoffen der Bekleidung lassen auch die Vielzahl der Gefäße, Schüsseln und Gläser, die das zentrale Bildthema des Wassers unterstreichen, die Künstler ihre Perfektion im Umgang mit Licht und verschiedensten Materialen beweisen. Eindrucksvoll wird so die alttestamentarische Geschichte wiedergegeben, in welcher sich die durch die Wüste ziehenden Israeliten bei Moses beklagen, dass sie kein Wasser hätten. Er flehte zu Gott um Hilfe, worauf dieser ihm antwortete: "Geh am Volk vorbei und nimm einige von den Ältesten Israels mit; nimm auch den Stab in die Hand, mit dem du auf den Nil geschlagen hast, und geh! Dort drüben auf dem Felsen am Horeb werde ich vor Dir stehen. Dann schlag auf den Felsen! Es wird Wasser herauskommen, und das Volk kann trinken…" (Exodus 17, 1-7). Jan Brueghel der Ältere und Hendrik van Balen haben das Sujet des Wasserwunders gemeinsam auch noch in einer weiteren Komposition umgesetzt, in welcher sich der auf den Felsen schlagende Moses nur im Hintergrund befindet (Abb. 1., vgl. Klaus Ertz, Jan Brueghel der Ältere (1568-1625). Lingen 2008, Bd. III, WVZ-Nr. 214, S. 479f). Im Gegensatz zu diesem um 1610 zu datierenden Werk wird in vorliegendem Gemälde die inhaltliche Hauptszene an den linken Bildvordergrund gesetzt. Eine lichtumspielte Baumrahmung überfängt das Geschehen und lässt zugleich mittig den Blick auf den minutiös ausgeführten Hintergrund offen. Dies unterstreicht auch die sitzende, nur halbbekleidete Repoussoirfigur, welche geschickt den Betrachterblick in die Tiefe lenkt. Ein Gemälde mit derselben Komposition wie vorliegendes Gemälde, jedoch in den Figuren und Details abweichend, wurde 2012 für € 969.000 in einer Auktion verkauft (Aguttes, Paris, 7. Dezember 2012, Lot 20). Eine weitere, jedoch ebenfalls in Details abweichende Version in unbekanntem Besitz ist anhand einer alten Schwarz-Weiß-Fotografie publiziert (vgl. Bettina Werche, Hendrick van Balen (1575-1632). Turnhout 2004).

Painting - Allegorical motifs with Bacchus. One of the variations of the painting is a Satyr holding a basket of grapes and a nymph. The artist Frans Snyders, who often painted still life elements for Rubens, took part in the creation of the original. Author: unknown artist, follower of the Dutch masters of the Golden Age. Width: 45cm, Height: 60cm, Depth: 10cm, Weight: 10kg, Condition: Good, Material: Oak board, ID: ID-ANTQ-489

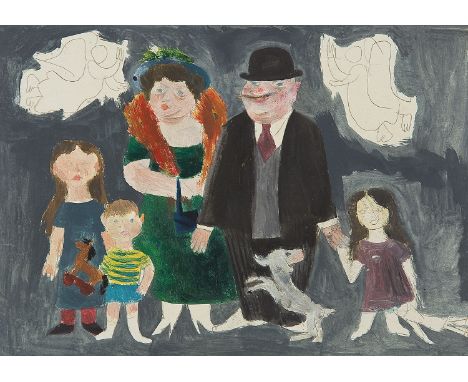

EMIL BÖHM* (München 1873 - 1958 München)FamilieGouache/Papier 17,5 x 24,5 cmSCHÄTZPREIS / ESTIMATE °€ 200 - 400STARTPREIS / STARTING PRICE °€ 200Deutscher Maler des 20. Jahrhunderts. Er inskribierte 1891 an der privaten Kunstschule von Simon Hollósy in München, 1891 bis 1901 studierte er an der Akademie der Bildenden Künste München bei Johann Caspar Herterich, Paul Hoecker und Franz Defregger. Reisen führten ihn nach Venedig, Florenz, Rom, Budapest und Thüringen. Bis 1939 war er Mitglied der Münchner Künstlergenossenschaft. Böhm war bekannt für seine Kopien alter Meister, u. a. Peter Paul Rubens, Tizian, Albrecht Dürer. Er schuf auch humorvolle Porträts und erzählerische Darstellungen, inspiriert von der Arbeitsweise der alten Meister.Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° beim Schätzpreis gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer hinzu. Diese beträgt 13% bei Gemälden, Aquarellen, Zeichnungen, Grafiken sowie Skulpturen und 20% bei Fotografien und allen anderen Objekten. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.

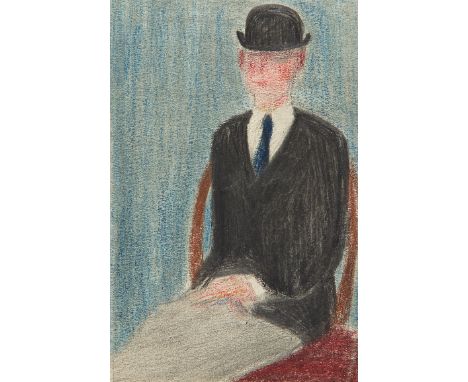

EMIL BÖHM* (München 1873 - 1958 München)Mann mit Krawatte und MelonePastell/Papier 12,3 x 8 cmSCHÄTZPREIS / ESTIMATE °€ 60 - 80STARTPREIS / STARTING PRICE °€ 60Deutscher Maler des 20. Jahrhunderts. Er inskribierte 1891 an der privaten Kunstschule von Simon Hollósy in München, 1891 bis 1901 studierte er an der Akademie der Bildenden Künste München bei Johann Caspar Herterich, Paul Hoecker und Franz Defregger. Reisen führten ihn nach Venedig, Florenz, Rom, Budapest und Thüringen. Bis 1939 war er Mitglied der Münchner Künstlergenossenschaft. Böhm war bekannt für seine Kopien alter Meister, u. a. Peter Paul Rubens, Tizian, Albrecht Dürer. Er schuf auch humorvolle Porträts und erzählerische Darstellungen, inspiriert von der Arbeitsweise der alten Meister.Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° beim Schätzpreis gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer hinzu. Diese beträgt 13% bei Gemälden, Aquarellen, Zeichnungen, Grafiken sowie Skulpturen und 20% bei Fotografien und allen anderen Objekten. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.

EMIL BÖHM* (München 1873 - 1958 München)Dame im PelzGouache/Papier 22 x 15 cmSCHÄTZPREIS / ESTIMATE °€ 100 - 200STARTPREIS / STARTING PRICE °€ 100Deutscher Maler des 20. Jahrhunderts. Er inskribierte 1891 an der privaten Kunstschule von Simon Hollósy in München, 1891 bis 1901 studierte er an der Akademie der Bildenden Künste München bei Johann Caspar Herterich, Paul Hoecker und Franz Defregger. Reisen führten ihn nach Venedig, Florenz, Rom, Budapest und Thüringen. Bis 1939 war er Mitglied der Münchner Künstlergenossenschaft. Böhm war bekannt für seine Kopien alter Meister, u. a. Peter Paul Rubens, Tizian, Albrecht Dürer. Er schuf auch humorvolle Porträts und erzählerische Darstellungen, inspiriert von der Arbeitsweise der alten Meister.Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° beim Schätzpreis gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer hinzu. Diese beträgt 13% bei Gemälden, Aquarellen, Zeichnungen, Grafiken sowie Skulpturen und 20% bei Fotografien und allen anderen Objekten. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.

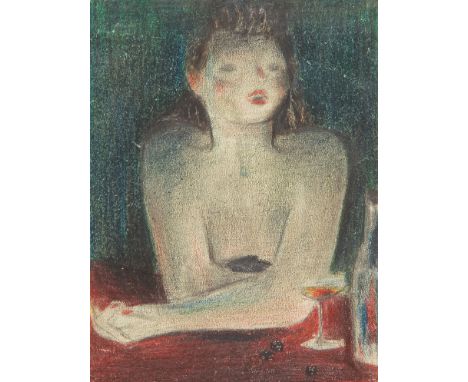

EMIL BÖHM* (München 1873 - 1958 München)In der BarPastell/Papier 13,5 x 10,1 cmSCHÄTZPREIS / ESTIMATE °€ 100 - 200STARTPREIS / STARTING PRICE °€ 100Deutscher Maler des 20. Jahrhunderts. Er inskribierte 1891 an der privaten Kunstschule von Simon Hollósy in München, 1891 bis 1901 studierte er an der Akademie der Bildenden Künste München bei Johann Caspar Herterich, Paul Hoecker und Franz Defregger. Reisen führten ihn nach Venedig, Florenz, Rom, Budapest und Thüringen. Bis 1939 war er Mitglied der Münchner Künstlergenossenschaft. Böhm war bekannt für seine Kopien alter Meister, u. a. Peter Paul Rubens, Tizian, Albrecht Dürer. Er schuf auch humorvolle Porträts und erzählerische Darstellungen, inspiriert von der Arbeitsweise der alten Meister.Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° beim Schätzpreis gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer hinzu. Diese beträgt 13% bei Gemälden, Aquarellen, Zeichnungen, Grafiken sowie Skulpturen und 20% bei Fotografien und allen anderen Objekten. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.

Sir Terry Frost RA, British 1915-2003 - The Three Graces, 1959; ink and wash on paper, signed lower right 'T Frost', 24.3 x 36.5 cm (ARR)Provenance:with Austin/Desmond, London, The Collection of Mollie and Graham Dark, purchased from the above in October 1989 Exhibited:Austin/Desmond, London, 'Terry Frost: Works on Paper 25 Years', 1986, p.8-9Note: Frost would return to the subject of the Three Graces throughout his career, inspired by studying Rubens' version as a student. The three round forms echo Rubens' voluptuous women. An oil on canvas of the same subject is in the collection of the Bristol Museum & Art Gallery.

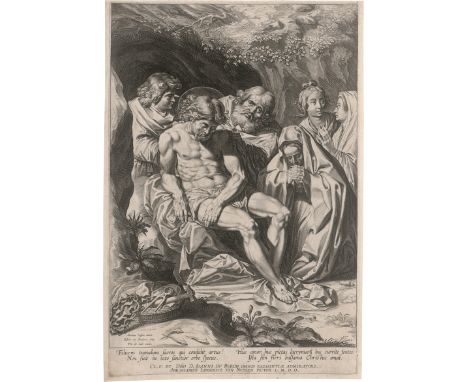

Panderen, Egbert van -- Die Grablegung. Kupferstich nach Abraham Janssens. 41,3 x 27,3 cm. Hollstein 11.Nur wenig ist über das Leben des Kupferstechers und Zeichners Egbert van Panderen bekannt, außer der Tatsache, dass er aus Haarlem stammte und wahrscheinlich in Antwerpen verstarb. Er stach hauptsächlich religiöse Darstellungen nach Antwerpener Künstlern wie Pieter de Jode, Otto van Veen, Rubens und Cornelis de Vos und war seit 1606 Mitglied der dortigen Lukasgilde. 1609 soll er wieder in die Niederlande zurückgekehrt sein. Die Grablegung geht auf ein Gemälde des Antwerpener Malers Abraham Janssens (um 1575-1632) zurück, der noch der Generation der flämischen Romanisten angehörte, sich in seinem Spätwerk jedoch der Formenwelt Rubens' zuwandte. Das Blatt zeichnet sich durch seine souveräne technische Behandlung aus. Die schweren Faltenwürfe, sowie Details der Anatomie, Gesichter und Haarlocken der Dargestellten sind in einer sehr disziplinierten, jedoch abwechslungsreichen Kupferstichtechnik ausgeführt, welche die Vorzüge des Mediums klar zum Tragen bringt. Prachtvoller, scharfer und leicht toniger Druck mit feinem Rändchen um die tief eingeprägte Plattenkante. Minimale Altersspuren, sonst vorzüglich erhalten. - Wir bitten darum, Zustandsberichte zu den Losen zu erfragen, da der Erhaltungszustand nur in Ausnahmefällen im Katalog angegeben ist. - Please ask for condition reports for individual lots, as the condition is usually not mentioned in the catalogue.

Witdoeck, Hans -- Die Kreuzaufrichtung. Kupferstich mit Radierung von drei Platten auf drei einzelnen Bögen nach Peter Paul Rubens. 61,6 x 36,1 cm; 61,6 x 46,7 cm und 61,6 x 42,8 cm. 1638. Wurzbach 8, Hollstein 5 IV (von V). Die Darstellung gibt Rubens Altar-Triptychon der Kreuzaufrichtung von um 1610 in der Liebfrauenkathedrale in Antwerpen wieder. Johannes Witdoeck hat die in drucktechnischer Hinsicht kongeniale Darstellung 1638 im Gegensinn in Kupfer gestochen. Vor Vereinigung der drei Platten. Prachtvolle und prägnante Abzüge von den drei einzelnen Platten, mit der Schrift und vor den letzten Überarbeitungen auf der rechten Platte. Die linke und mittlere Platte jeweils mit Rand an drei Seiten, rechts an die Darstellung bzw. die Plattenkante geschnitten, die rechte Platte mit Rand an allen vier Seiten. Geringfügig fleckig sowie unbedeutend vergilbt, einzelne Knick- und Falzspuren, winzige Nadellöchlein, minimale Gebrauchsspuren, sonst in einheitlich schöner und vollkommener Erhaltung. - Wir bitten darum, Zustandsberichte zu den Losen zu erfragen, da der Erhaltungszustand nur in Ausnahmefällen im Katalog angegeben ist. - Please ask for condition reports for individual lots, as the condition is usually not mentioned in the catalogue.

Bolswert, Schelte Adams -- Landschaft mit Bauern am Fluss vor einer Ruine; Weite Landschaft mit Bauernpaar einen Fluss überquerend; Weite pastorale Landschaft. 3 Kupferstiche nach Peter Paul Rubens. Je ca. 30,9 x 47,3 cm. Hollstein aus 305-325, je IV (von V). Wz. Schrift. Aus der 21-teiligen Folge "Kleine Landschaften". Ausgezeichnete, gleichmäßige bis prachtvolle und kräftige Drucke mit feinem Rändchen um die Facette. Lediglich geringfügig angestaubt und fleckig, zwei Blätter minimal gebräunt, weitere Gebrauchsspuren, sonst sehr gut erhalten. Beigegeben von Nicolas Pérignon 34 Radierungen mit Landschaften, sämtlich montiert in einem modernen Album (mit der Ex Libris Aubry Vitet). - Wir bitten darum, Zustandsberichte zu den Losen zu erfragen, da der Erhaltungszustand nur in Ausnahmefällen im Katalog angegeben ist. - Please ask for condition reports for individual lots, as the condition is usually not mentioned in the catalogue.

Graphik -- Ca. 7 Blatt des 17.-18. Jh.Von Franco Brizio der Kupferstich „Die hl. Familie“, nach Rubens eine wohl unverzeichnete Radierung "Helene Fourment (?) umgeben von vier Heiligen" (aus der Sammlung George Hibbert, Lugt 2849) und von Lucas Kilian die zwei allegorischen Gedenkblätter "Epigramma Emblematico Anagrammaticum Obitum" (nicht bei Hollstein) sowie drei Zeichnungen bzw. ein Schriftblatt. - Wir bitten darum, Zustandsberichte zu den Losen zu erfragen, da der Erhaltungszustand nur in Ausnahmefällen im Katalog angegeben ist. - Please ask for condition reports for individual lots, as the condition is usually not mentioned in the catalogue.

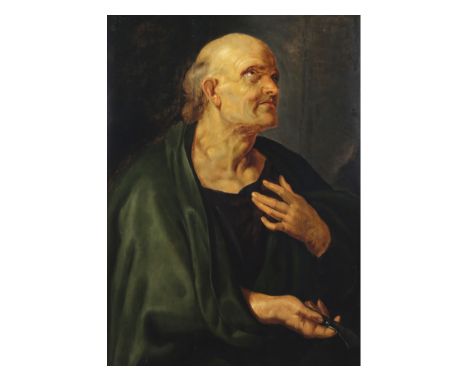

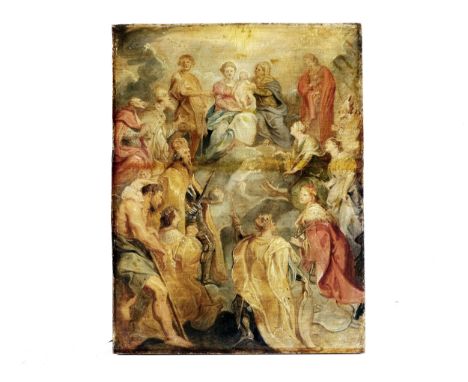

Peter Paul RubensSiegen 1577 – 1640 AntwerpenUnd Werkstatt zugeschriebenHeilige Anna Selbdritt, verehrt von Heiligen des Hauses HabsburgÖl auf Hartholzpaneel (4 mm), kaschiert auf Weichholz46 x 33 cm, ungerahmtVergleiche das gleichnamige Bild im Kunsthistorischen Museum in Wien Gemäldegalerie Inventar Nr. 9108Provenienz: Privatsammlung, SlowakeiÖlgemälde auf einem Hartholzpaneel (ca. 4mm). Dieses kaschiert auf einer Weichholzplatte. Mittig ein alter, retuschierter Tafelriss, siehe UV Foto bei den Abbildungen. Malerei wirkt sehr gut erhalten, inklusive der originalen Lasuren und Weißhöhungen. Oberfläche von einem dicken, alten und stark vergilbten Firniss bedeckt. Dieser hat über die Jahre ein schachbrettartiges Krakelee entwickelt der das Bozzetto gut konserviert hat. Die Malerei selbst dürfte keine größeren Risse oder Spuren von einer unsachgemäßen Reinigung aufweisen.Diese bis heute unbekannte Ölstudie ist eine sensationelle Wiederentdeckung auf dem Kunstmarkt, die unserer Einschätzung nach dem berühmten flämischen Maler Peter Paul Rubens (1577-1640) und seiner Werkstatt zugeschrieben werden kann. Das Gemälde ist eine, bis heute unbekannte Ergänzung zu Rubens Oeuvre. Es stellt Anna Selbdritt verehrt von den Heiligen des Hauses Habsburg dar.„Anna Selbdritt“ ist eine bestimmte Art der Andachtsdarstellung, die drei zentrale Figuren zeigt: die heilige Anna, die Jungfrau Maria und das Jesuskind. Dieses Trio repräsentiert die mütterliche Abstammungslinie von Jesus und war besonders in der nordeuropäischen Kunst äußerst beliebt.In diesem Werk nehmen die Jungfrau Maria und das Jesuskind oben in der Mittelachse eine zentrale Position ein; umgeben von Marias Mutter, der heiligen Anna und, etwas abseits zu ihrer Linken, ihrem Vater Joachim. Zu ihrer Rechten steht der heilige Johannes der Evangelist, der in Rot gekleidet ist und einen Kelch hält. Unter ihm erscheinen verschiedene Heilige, darunter ein Bischof und weibliche Heilige wie die heilige Katharina, die an ihrem Rad zu erkennen ist. Im Vordergrund und den Betrachtern am nächstens sind zwei Herrscherpaare in einer Haltung der Ehrerbietung, teilweise kniend, dargestellt. Ein Kaiser des Hauses Habsburg präsentiert prominent sein Schwert und seinen Reichsapfel. Neben ihnen ist der heilige Christophorus zu sehen, während darüber zwei weitere männliche Heilige auftreten, von denen einer eine päpstliche Tiara trägt. Die Szene entfaltet sich in einer Kreisformation inmitten einer Wolkenlandschaft, die in ihrer Abstraktion an eine Sacra Conversazione erinnert und eine Brücke zwischen dem himmlischen und dem irdischen Reich schlägt.Vergleicht man diese Ölstudie mit der Version im Kunsthistorischen Museum (Gemäldegalerie Inventar Nr. 9108) in Wien, so fallen einige Unterschiede in der hier deutlich qualitätvolleren Ausführung auf: die Umrisse der Figuren sind in einem weicheren Duktus gezeichnet, was dem Werk eine sanftere, intimere Note verleiht. Darüber hinaus ist Rubens charakteristische Anwendung von Weißhöhungen zu erkennen, die dem Bild Lebendigkeit und Textur verleihen, insbesondere in den Falten der Draperie. Die Gesichter sind in einer naturalistischen und lebensechten Manier dargestellt, wodurch jede Figur eine fast greifbare Präsenz erhält. Die ebenfalls für Rubens so typischen rosa Höhungen in den Inkarnaten sind ebenfalls ein Indiz für die Handschrift des Meisters und seiner Werkstatt.Die Thematik ist für das Haus Habsburg von großer Relevanz, da es Heilige und Herrscher zeigt, die für die Dynastie von besonderer Bedeutung sind, und so die göttliche Gunst und historische Bedeutung der Familie unterstreicht. Die habsburgischen Herrscher reihen sich hier in ihrer Anbetung nahtlos in die Gruppe von christlichen Märtyrern und Heiligen ein. Vermutlich wählten Rubens und seine Werkstatt diese Komposition, um sowohl eine dynastische als auch eine sakrale Abstammung des Herrscherhauses darzulegen und so religiöse Verehrung mit einer visuellen Bekundung der habsburgischen Souveränität zu verbinden. Diese Darstellung der Anna Selbdritt diente somit nicht nur als religiöses Bild, sondern auch als Symbol für dynastische Legitimität und sakralen Schutz.