HELMET | CENTRAL EUROPE, CENTRAL EUROPEAN | Country: Central Europe | Date: 19th century | Condition: Excellent | Lot information | A 15th century iron hat imitation, made in the 19th century. The helmet has a wide brim and a reinforced bell part with a crest. Metal nails are placed around the perimeter, which may have served to protect against cutting attacks or had a decorative function. | Dimensions | Length: 410 mm (diameter), 185 mm (height) ***IMPORTANT NOTICE*** | SHIPPING ONLY WITHIN THE EUROPEAN UNION | Bidders are obliged to inform themselves about the condition of the lots before the auction, subsequent complaints will not be taken into account.

We found 110535 price guide item(s) matching your search

There are 110535 lots that match your search criteria. Subscribe now to get instant access to the full price guide service.

Click here to subscribe- List

- Grid

▲ Clive Barker (b.1940) 'Magritte's Hat', 2008 bronze with black patina and polished bronze, stamp signed, titled, and numbered '2/6' on a plaque and dated '2008' underneath 24cm high Condition ReportDust and dirt to crevices. The crescent is a little loose. For a full report please contact the department.

Finely detailed antique bronze sculpture of a young man holding a palette, mounted on a black marble base. The figure is dressed in traditional attire, including a hat, knee-high socks, and boots, exuding a rustic charm. The sculpture is inscribed "Erster Versuch" (German for "First Attempt") on the base, adding to its significance. The back of the base is signed "Beck," referencing the artist. The piece showcases exceptional craftsmanship, with lifelike facial expressions and intricate textures in the clothing.Artist: Ernst Beck (Austrian, 1879-1941)Issued: 20th centuryDimensions: 7.5"HCondition: Age related wear. Brush is missing.

A small collection of wicker, rattan and woven objects - including a Basotho hat (Lesotho); a vintage wicker basket (rim a/f); two woven jute shoulder bags, one with tan leather handles; two woven jute bucket hats; a wicker and bamboo scoop or colander; waste paper basket; and a wicker picnic basket containing sea shells and mineral specimens.

A mid 20th century solar topee - retailed by M/s Lucki Store Hat (opposite GT Hospital) Carenere Road Bombay, khaki covered, together with a WWII Zuckerman style steel helmet, large, marks for Rubery Owen Co. Ltd, marking for Street Fire Party, together with a late 20th century Devon and Cornwall police helmet (3)

Striking bronze and alabaster sculpture attributed to J.B. Hirsch, featuring a seated pirate figure with a detailed tricorn hat, buttoned coat, and high boots. The expressive carved celluloid face adds depth and realism, a signature characteristic seen in early 20th-century decorative sculptures. The figure is crafted with bronze-clad detailing and rests on a polished alabaster base, enhancing its sculptural presence. The underside is marked "Italy 1495". A captivating piece with Art Deco influences, ideal for collectors of maritime and historical sculptures.Issued: 20th centuryDimensions: 6"L x 6.25"HCondition: Age related wear.

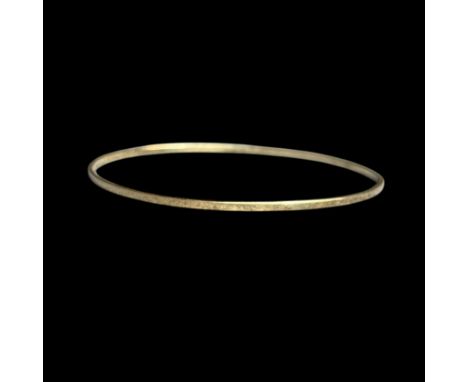

A vintage Asian-inspired bronze figural table lamp featuring a finely detailed scholar on horseback, mounted on an oval wooden base. The scholar, depicted wearing a traditional wide-brimmed hat and robes, holds a scroll in one hand while the horse stands in a grazing posture. The piece reflects elements of Chinese or Japanese artistic influence, evoking traditional depictions of scholars and literati. The lamp has an elegantly curved brass stem supporting the socket and includes a black lampshade. The rich patina and intricate sculptural detailing make it a striking decorative and functional piece. Lampshade measures 10"H.Issued: 20th centuryDimensions: 25"HCondition: Age related wear. May need rewiring.

This enchanting oil on canvas painting by Palm Beach artist Annette Krauss Rose, who studied painting in New York City under Tonalist and Impressionist Frank Vincent DuMont, features a woman in a vibrant yellow outfit and a whimsical top hat. The abstract yet emotive brushstrokes lend a sense of dynamism and creativity to the work, suggesting a modern impressionist or abstract expressionist style. The artist employs bold colors and fluid movement, drawing attention to the subject's facial features and unique attire, reminiscent of theatrical or festive themes. The background is rendered with soft, diffused tones, creating a contrast that emphasizes the subject's vivid palette. The piece is framed in a simple wooden frame with a weathered patina that complements the artwork's character. Artwork dimensions with frame: 41.50"L x 37.75"H x 1"W.Artist: Annette Krauss Rose (American 20th Century)Dimensions: See DescriptionCountry of Origin: USACondition: Age related wear.

A distinguished painting by French Impressionist Jean-Louis Forain, created using both watercolor and gouache. This artwork depicts a bearded gentleman in an overcoat and hat, standing near a fence with a contemplative posture. Forain’s skillful application of watercolor adds fluidity and depth, while the use of gouache enhances contrast and definition. Forain was known for his expressive portrayals of Parisian life and his ability to capture fleeting moments with remarkable sensitivity. The painting is elegantly framed in a gold-tone frame with a twisted rope design and a linen mat, enhancing its refined presentation.Artist: Jean-Louis Forain (French 1852-1931)Issued: 20th centuryDimensions: 17.75"L x 19.5"HCountry of Origin: FranceCondition: Age related wear.

This captivating artwork by Va Novak exemplifies the surrealist style with its vivid, imaginative composition and striking use of color. The painting features a dreamlike narrative, incorporating fluid, abstract shapes and fantastical elements. The central figure, adorned with a dramatic hat and flowing garments, is enveloped in a dynamic, multi-colored background filled with surreal imagery, including fish and celestial symbols, evoking a sense of mystery and whimsy. The bold strokes and layered textures highlight the artist's unique interpretation of surrealism. Va Novak's signature is prominently displayed in the lower-right corner, affirming authenticity. The piece is framed in a silver and black wooden frame, accentuating the vibrant colors within the composition. This work is a fine representation of mid-20th-century surrealist influences, appealing to collectors of avant-garde and modern art. Artwork dimensions with frame: 20"L x 24"H x 1.25"W.Artist: Va NovakIssued: c. 2000Dimensions: See DescriptionCondition: Age related wear.

Late 19th century French Zoetrope wheel labelled 'Les Images Vivantes - Petites Tableaux Animes, M. D Paris', together with eleven double sided animation strips including devil in top hat, bell ringing, acrobat, see-saw, huntsman and politically incorrect examples, height 13cm, diameter 22cm

Royal Doulton figure of 'The Flower Seller' circa 1926-38, printed green marks, HN789, impressed numerals, modelled by Lesley Harradine, she modelled carrying a babe in arms and a basket of flowers, wearing a green and black plumed hat, green and purple edged shawl, puce bodice, white apron and buff coloured skirt with printed green dot and flowerhead ornament, 22cm high Condition ReportGood overall condition. No obvious signs of damage or restoration. Crazing to the body and faces. General wear and tear.

Shelley Mabel Lucie Attwell designed elf milk-jug from a 'Boo Boo' tea-set, 1920s, printed black factory marks, printed red registration no. 724421 and Mabel Lucie Attwell at side, the elf modelled standing wearing a green hat and outfit, with his raised left hand forming the handle, 15.5cm high

A Victorian mahogany chest of drawers c.1840, Scottish, with a central hat drawer,130cm wide65cm deep130cm highCondition ReportGeneral knocks, splits, scuffs, chips, small losses and repairs throughout commensurate with age and use. Left-hand side with a large split and a larger section of veneer missing to the facade. Drawers run smoothly. Joints generally sound and solid.

A Meissen figure of an explorer 20th century, Cris de Paris Series, modelled wearing a hat, brown coat and trousers, incised to base 73099 blue crossed sword marks,17cm highProvenance: The property of a collector, Knebworth, Hertfordshire Condition ReportGood condition with no visible restoration cracks or breaks

A Meissen group King August III of Poland on horseback 20th century, by Friedrich Elias Meyer, wearing a red frock coat and tricorn hat, holding a scroll, heighted in gilt, incised 1796 with blue crossed swords mark,28cm highProvenance: The property of a collector, Knebworth, Hertfordshire Condition ReportChip to one ear of horse otherwise good condition with no visible restoration cracks or breaks

A Meissen figure, 20th century, modelled as a regal woman with globe beside her foot,15cm high,together with two other similar figures, woman in flowing gown with fan, 14cm high, and a woman wearing a spiked hat holding a staff, 16cm high, all with incised numbers to base and crossed swords marks (3)Provenance: The property of a collector, Knebworth, Hertfordshire

A collection of Chinese and Japanese miscellaneous, 19th-20th century, including three Japanese bronze mirrors and a bronze dish, a pair of Chinese cloisonne box in the shape of a frog, and a Chinese hat finial decorated with a dragon, 7 to 21cm long (14)Provenance: The David and Sarah Battie Collection.Condition ReportAll with surface scratches and dents. Marble with buddle - small chips to edges.Small dish in the shape of a censer - one handle missing. Japanese cloisonne vase - chipped and cracked with losses.Please see additional images.

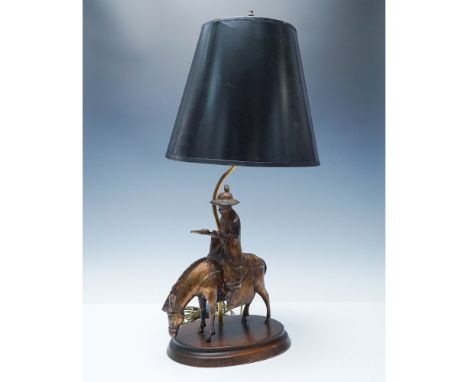

WERNER TÜBKE(1929 Schönebeck an der Elbe - 2004 Leipzig)Römerin, 1972Bleistiftzeichnung, 22,5 x 16,5 cm, hinter Glas gerahmt und im Passepartout freigestellt montiert, mittig unten signiert, rechts unten Ortsbezeichnung und datiert (Rom Mai 72). WVZ: 68/ 72.1929 in Schönebeck an der Elbe geboren, schloss Tübke zunächst eine Malerlehre ab. Er besuchte die Handwerksmeisterschule in Magdeburg, holte das Abitur nach und studierte ab 1948 an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig, wo er später die Lehrtätigkeit aufnahm. Werner Tübke gehört zu den bedeutendsten Malern der DDR und gilt als einer der wichtigsten Vertreter der Leipziger Schule. 2004 starb er in Leipzig.Zu seinen bedeutendsten Werken gehört das Panoramabild „Frühbürgerliche Revolution in Deutschland“ in Bad Frankenhausen, das als größtes Ölgemälde in Deutschland gilt. Mit seinen 14 x 123 Metern, 1.722 Quadratmetern bemalter Leinwand und über 3.000 Figuren ist es im Guiness-Buch der Rekorde eingetragen. Eduard Beaucamp schreibt im Malerischen Werk von 1999 „Früh hat Tübke - ein vielzitiertes Bekenntnis - gesagt, dass ihm jedes Zeitgefühl, jede historische Distanz abgehe: 'Mir ist die Kunst Tintorettos, El Grecos, Veroneses so gegenwärtig, als seien die Künstler meine Zeitgenossen'.“Schlagwörter: 20. Jahrhundert, Bernhard Heisig, DDR Kunst, Leipzig, Leipziger Schule, Willi Sitte, Wolfgang Mattheuer, Zeitgenössische Kunst

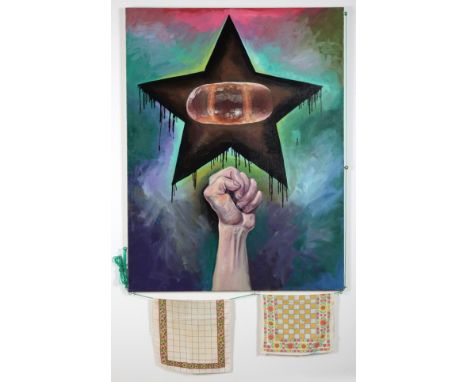

MILAN KUNC(geb. 1944 in Prag, tätig ebenda)Survive, Survive!,1978Mischtechnik, Gemälde: 170 x 130 cm, Gemälde und Installation: 215 x 140 cm.Provenienz: Privatbesitz Bayern, Leihgabe Landesmuseum Darmstadt.Kunc, geboren am 27. November 1944 in Prag, ist ein tschechischer Maler und Bildhauer, der vor allem für seinen Beitrag zu Stilrichtungen wie dem Embarrassing Realism, Pop Surrealism und Ost-Pop bekannt ist. Seine Werke zeichnen sich durch eine Mischung aus Ironie und Idealismus aus, die sich in seiner einzigartigen künstlerischen Sprache widerspiegeln.Nach seiner Ausbildung an der Akademie der Bildenden Künste in Prag emigrierte Kunc 1969 in den Westen und setzte sein Studium an der Kunstakademie Düsseldorf fort, wo er unter anderem bei Joseph Beuys lernte. In den 1970er Jahren begann er, sich mit postmodernen Strömungen auseinanderzusetzen, und entwickelte seinen unverwechselbaren Stil, der oft gesellschaftliche und politische Themen aufgreift.Während seiner Karriere hat Kunc international ausgestellt und sich als ein bedeutender Vertreter der postmodernen Kunst etabliert. Seine Werke sind geprägt von einer Kombination aus surrealistischen Elementen, Pop-Art-Ästhetik und einer kritischen Auseinandersetzung mit kulturellen und politischen Themen. Heute lebt und arbeitet er in Prag.Das Werk „Survive, Survive!“ von Kunc verbindet Malerei und Installation zu einer kraftvollen politischen Aussage. Im Zentrum des Gemäldes steht ein schwarzer, tropfender Stern, der vor einem farblich diffusen, bedrohlich wirkenden Hintergrund schwebt. Innerhalb des Sterns ist ein Brotlaib dargestellt, ein Symbol für existenzielle Notwendigkeiten und Überlebenskampf. Darunter erhebt sich eine realistisch gemalte, entschlossen geballte Faust, die Stärke und Widerstandskraft verkörpert. Die Installation wird durch ein darunter angebrachtes, schlichtes Handtuch ergänzt, das den Eindruck von Alltäglichkeit und Verletzlichkeit verstärkt. Kuncs Werk thematisiert die Spannungsfelder von Ideologie, Überlebenswillen und menschlicher Grundbedürfnisse in einer expressiven Bildsprache.Das Kunstwerk gehörte Mitte der 1980er Jahre zur bedeutenden Ausstellung und Präsentation der Sammlung „Tiefe Blicke“ im Hessischen Landesmuseum Darmstadt. Seit dieser Zeit war es dort als Dauerleihgabe untergebracht und wird nun zum ersten Mal auf dem Auktionsmarkt angeboten.Schlagwörter: 20. Jahrhundert, Experimentelle Kunst, Gerhard Richter, Joseph Beuys, Milan Kunc, Neue Wilde

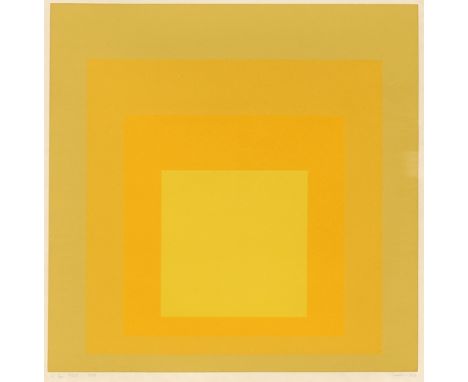

JOSEF ALBERS(1888 Bottrop - 1976 New Haven, Connecticut)Homage to the square, 1966Siebdruck, 28,1 x 28,1 cm, monogrammiert, datiert und nummeriert (41). Erschienen im Verlag Kestner Gesellschaft in Hannover und gedruckt bei Ives-Sillman in New Haven. In der Druckoberfläche unberührt und vorzüglich erhalten.Josef Albers wurde am 19. März 1888 in Bottrop, Deutschland, geboren. Er war ein einflussreicher Maler, Grafiker, Kunsttheoretiker und Pädagoge, der vor allem für seine Beiträge zur abstrakten Kunst und seine Farbstudien bekannt ist. Nach einer Ausbildung zum Volksschullehrer und einer Tätigkeit als Glasmaler studierte Albers ab 1920 am renommierten Bauhaus in Weimar, wo er später selbst als Lehrer tätig wurde. Dort lehrte er unter anderem in den Werkstätten für Glasmalerei und Möbelbau.Nach der Schließung des Bauhauses durch die Nationalsozialisten emigrierte Albers 1933 in die USA. Er übernahm eine Professur am Black Mountain College in North Carolina, wo er eine zentrale Rolle in der Entwicklung der modernen Kunstpädagogik spielte. 1950 wurde er Leiter der Abteilung für Design an der Yale University in New Haven, Connecticut.Albers ist vor allem für seine Serie „Homage to the Square“ bekannt, die er 1950 begann und bis zu seinem Tod fortsetzte. Diese Werke erforschen die Wechselwirkungen von Farben und die Wahrnehmung von Raum und Tiefe. Neben seiner künstlerischen Tätigkeit veröffentlichte er 1963 das einflussreiche Buch „Interaction of Color“, das bis heute als Standardwerk der Farbtheorie gilt.Josef Albers starb am 25. März 1976 in New Haven, Connecticut, und hinterließ ein bedeutendes künstlerisches und theoretisches Erbe, das die moderne Kunst nachhaltig geprägt hat.Das vorliegende Werk aus der Serie „Hommage to the Square“ zeigt eine meisterhafte Komposition aus ineinander verschachtelten Quadraten, die in verschiedenen Gelb- und Orangetönen gehalten sind. Die harmonische Abstufung der Farben erzeugt eine subtile räumliche Wirkung und lädt den Betrachter ein, die Wechselwirkungen der Farbfelder zu erkunden. Die präzise Ausführung und die klare Geometrie des Siebdrucks spiegeln Albers’ tiefes Interesse an der Wahrnehmung von Farbe und Form wider. Dieses Werk ist ein exemplarisches Beispiel für Albers’ ikonische Studien zur Farbdynamik und gehört zu den bedeutenden Arbeiten der modernen abstrakten Kunst.Schlagwörter: Bauhaus

HEINZ ZANDER(1939 Wolfen - 2024 Leipzig)Getroffener Engel, 1987Öl auf Leinwand, auf Hartfaser kaschiert, 31 x 24 cm, hinter Glas gerahmt, links unten monogrammiert und datiert (19)87.Das Gemälde gehört zu den einfigurigen Miniaturen-Reihe, in denen der Künstler diverse Mischwesen, vorwiegend Engel, auf einem dunklen Hintergrund abgebildet hat. Hier wird dem Betrachter eine entflügelte Engelgestalt in einer ungewöhnlich deformierten und expressiven Darstellung präsentiert, die sowohl verstörend als auch faszinierend wirkt. Die Figur, deren Körper von einem Speer durchbohrt ist, steht in einer dramatischen Pose, die Schmerz und Erhabenheit zugleich ausdrückt. Der Engel ist seiner klassischen Symbolik beraubt und erscheint entmenschlicht, mit grotesk verzerrten Proportionen und einer fleischlichen Präsenz, die an die Vergänglichkeit und Verletzlichkeit des Körpers erinnert.Die zarte, pastellartige Farbgebung des Gewandes kontrastiert mit der düsteren, fast leeren Hintergrundfläche, wodurch die Gestalt isoliert und ihre Tragik betont wird. Die Darstellung des Engels als getroffene, leidende Kreatur lädt zu einer tiefgründigen Reflexion über spirituelle und existenzielle Themen ein, wie Schuld, Opfer und die Zerbrechlichkeit des Göttlichen. Heinz Zanders unverwechselbare Bildsprache verbindet hier mythologische und allegorische Elemente mit einer surrealistischen Ästhetik, die den Betrachter unweigerlich in ihren Bann zieht.Schlagwörter: Moderne Kunst

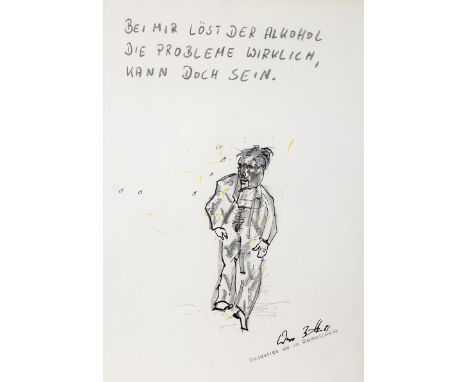

WERNER BÜTTNER(geb. 1954 in Jena, tätig in Hamburg)Bei mir löst …, 1982Tusche und Aquarell auf Papier, 30 x 21 cm, hinter Glas gerahmt, rechts unten in Tusche signiert, rückseitig datiert.Werner Büttner, geboren am 15. März 1954 in Jena, ist ein bedeutender deutscher Maler und Vertreter der sogenannten „Neuen Wilden“. Nach seiner Geburt in der DDR siedelte er 1960 mit seiner Familie in die Bundesrepublik Deutschland über. Seine Jugend verbrachte er in München und Berlin. Ab 1974 studierte er Rechtswissenschaften an der Freien Universität Berlin, entschied sich jedoch später, sich der Kunst zu widmen.In den späten 1970er-Jahren zog Büttner nach Hamburg, wo er zusammen mit Künstlern wie Martin Kippenberger und Albert Oehlen die deutsche Kunstszene der 1980er-Jahre maßgeblich prägte. Seine Werke zeichnen sich durch eine kritische Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Themen aus und sind oft von Ironie und Sarkasmus durchzogen. Büttner wurde bekannt für seine provokanten und sozialkritischen Arbeiten, die sich gegen die Konventionen des Kunstbetriebs richteten.Seit 1989 ist Werner Büttner Professor für Malerei an der Hochschule für bildende Künste in Hamburg. Neben seiner Lehrtätigkeit ist er weiterhin als Künstler aktiv und hat zahlreiche Ausstellungen im In- und Ausland realisiert. Im Jahr 2011 wurde ihm der Hans-Platschek-Preis für Kunst und Schrift verliehen, was seine Bedeutung als Künstler und Denker unterstreicht.Werner Büttner lebt und arbeitet in Hamburg und Geesthacht. Seine Werke sind in renommierten öffentlichen und privaten Sammlungen vertreten, darunter auch in der Hamburger Kunsthalle und im Museum of Modern Art (MoMA) in New York.Werner Büttners Werk „Bei mir löst der Alkohol die Probleme wirklich, kann doch sein.“ aus dem Jahr 1982 ist ein pointiertes Beispiel für den subversiven Humor und die gesellschaftskritische Haltung des Künstlers. Die Tusche- und Aquarellzeichnung zeigt eine karikaturhafte Figur, die in ihrer Haltung und Darstellung eine Mischung aus Unsicherheit und Resignation vermittelt. Der handschriftliche, ironische Text ergänzt die Szene und verstärkt die satirische Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen und individuellen Abgründen. Die Arbeit ist Teil der Serie „Desastres de la Democracia“, was auf eine kritische Reflexion über politische und soziale Zustände hinweist. Die reduzierte Farbgebung und die expressive Linienführung unterstreichen die emotionale Intensität und den bissigen Kommentar des Werkes.Schlagwörter: Hamburg, Ironie, Moderne Kunst, Neue Wilde, Zeitgenössische Kunst

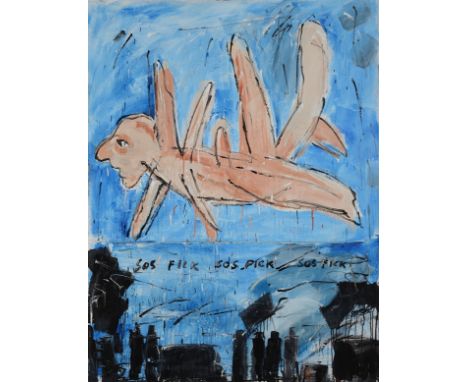

WALTER DAHN(1954 St. Tönis - 2024 Köln)SOS Fick, 1980Öl auf Leinwand, 200 x 150 cm.Provenienz: Privatbesitz Bayern, Gemälde war eine Dauerleihgabe an das Hessische Landesmuseum Darmstadt (Etikett rückseitig).Der Maler, Fotograf und Tonkünstler Walter Dahn gehört zu den wichtigsten Vertretern der Neuen Wilden der 1980er Jahre. Er studierte in den 1970er Jahren an der Kunstakademie Düsseldorf, wo er Meisterschüler von Joseph Beuys war. Er gehörte mit Künstlern wie Jiří Georg Dokoupil, Gerard Kever und Gerhard Naschberger zur Kerngruppe der Mühlheimer Freiheit. 1982 nahm er an der documenta 7 in Kassel teil. Mit seinem Künstlerkollegen Dokoupil erhielt er 1983 einen Lehrauftrag an der Kunstakademie Düsseldorf, mit dem er zu dieser Zeit Gemeinschaftsbilder schuf. Seit 1996 hat er eine Professur an der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig inne.Das vorliegende Gemälde zeigt eine expressive und provokative Komposition, die durch kräftige Pinselstriche und eine reduzierte Farbpalette geprägt ist. Die Oberfläche der Leinwand wirkt roh und dynamisch, wobei die Textur der Ölfarbe eine spürbare Materialität vermittelt. Zentral steht eine deutliche, handschriftlich wirkende Schrift, die den Blick des Betrachters sofort einfängt. Die Buchstaben erscheinen unregelmäßig und impulsiv, was die emotionale Intensität des Werks unterstreicht. Die Bildsprache ist direkt und unverblümt, was die radikale Haltung und den rebellischen Geist des Künstlers reflektiert. Dieses Werk verkörpert die Energie und Subversivität der frühen 1980er-Jahre und lässt sich in den Kontext der zeitgenössischen Kunstströmungen einordnen, die sich durch eine bewusste Distanzierung von traditionellen Normen auszeichnen.Das Kunstwerk gehörte Mitte der 1980er Jahre zur bedeutenden Ausstellung und Präsentation der Sammlung „Tiefe Blicke“ im Hessischen Landesmuseum Darmstadt. Seit dieser Zeit war es dort als Dauerleihgabe untergebracht und wird nun zum ersten Mal auf dem Auktionsmarkt angeboten.Schlagwörter: Düsseldorf, Jiri Dokoupil, Joseph Beuys, Junge Wilde, Moderne Kunst, Mühlheimer Freiheit, Zeitgenössische Kunst

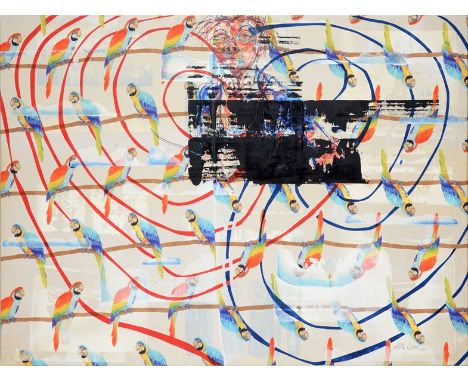

LILLI ELSNER(geb. 1993 Brandenburg/Havel)Amazonenmythos:„… weit weg, hast du sie gerichtet …“, 2017Stoff und Mischtechnik auf Holz, 183 x 245 cm, rechts unten signiert und datiert, rückseitig nochmals signiert, datiert, betitelt und Angabe zur Technik.Lilli Elsner wurde 1993 geboren. Bereits seit 2005 experimentiert sie intensiv mit Pigmentchemie und verschiedenen Trägermaterialien, was den Grundstein für ihre künstlerische Laufbahn legte.Ihre Kunst zeichnet sich durch eine experimentelle Herangehensweise aus, bei der sie soziale und kulturelle Verankerungen durch einen eigenständigen, kosmischen Ansatz ersetzt. Sie arbeitet mit einer Vielzahl von Materialien und Medien und schafft sowohl raumgreifende Installationen als auch Werke auf Papier und Holz. Ihre Arbeiten greifen oft gesellschaftspolitische und kulturelle Themen auf und hinterfragen traditionelle Strukturen.Neben ihrer Tätigkeit im Atelier hat Lilli Elsner einen zweiten Atelierstandort in einer Fabrikremise in Berlin-Neukölln aufgebaut. Ihre Werke wurden in verschiedenen Ausstellungen präsentiert, darunter auch in der Kunsthalle Brennabor.Einige ihrer aktuellen Arbeiten, wie „Das Dilemma der Empfindlichkeit II“ (2024), zeigen ihre Vorliebe für großformatige Werke und den Einsatz von Mischtechniken auf Stoff und Holzrahmen.Das Werk zeigt eine dynamische Komposition, in der farbenfrohe Papageien in rhythmischen Reihen auf geschwungenen Linien angeordnet sind. Die lebhaften Rot-, Blau- und Gelbtöne der Vögel kontrastieren mit dem neutralen Hintergrund und verleihen der Darstellung eine spielerische Leichtigkeit. Zentral durchbricht eine abstrakte, dunkle Fläche die harmonische Ordnung und zieht den Blick auf sich, während sie gleichzeitig eine fragmentierte, schemenhafte Figur andeutet. Die Überlagerung von Formen und Techniken erzeugt eine spannungsvolle Balance zwischen Figuration und Abstraktion. Die Arbeit verbindet narrative und symbolische Elemente, die den Betrachter zu einer vielschichtigen Interpretation einladen.Schlagwörter: 21. Jahrhundert, Abstrakt, Berlin, Moderne Kunst

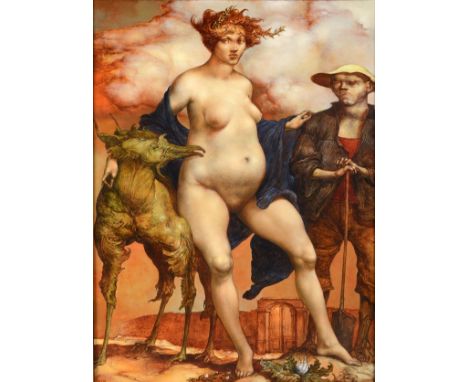

HEINZ ZANDER(1939 Wolfen - 2024 Leipzig)Grete und der Gärtner, 1988Öl auf Leinwand, 78 x 58 cm, gerahmt, links unten monogrammiert und datiert (19)88.Provenienz: Privatbesitz SachsenHeinz Zander studierte von 1959 bis 1964 an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig bei Bernhard Heisig. Anschließend wirkte er freischaffend in Leipzig. Von 1967 bis 1970 war er Meisterschüler bei Fritz Cremer an der Akademie der Künste Berlin. Er verstarb letztes Jahr im Alter von 84 Jahren in Leipzig.Zander besaß einen enormen Schaffensdrang, noch im hohen Alter, durch Krankheit und Krankenhausaufenthalte hindurch produzierte er Kunst in dem Maße, in dem seine Verfassung es ihm erlaubte. Von der Leipziger Schule geprägt, fand er sehr früh zu seinem individuellen Stil und wurde zu einem formidablen Ausnahmekünstler. Sein breites Wissen von und Interesse an zahlreichen künstlerischen, geschichtlichen sowie naturwissenschaftlichen Disziplinen befruchteten sein Werk, seine Phantasie so zügellos wie berauschend.Während Zanders Bilder zwar in altmeisterlichen Techniken ausgeführt sind und sich an Vorbildern des italienischen Manierismus orientieren, sind die skurrilen Darstellungen, Figuren und Farben gleichzeitig inhärent modern. Das Märchenhafte mischt sich mit dem Bedrohlichen, das Vitale mit dem Morbiden. Dem Verführerischen steht stets das Abstoßende nahe. So wird der schöne Schein von einer grausamen Wahrheit durchdrungen, die fiktiven Darstellungen gemahnt an die Abgründe der Realität.In der vorliegenden Arbeit stellt Zander sein Können als Meister der Farbgestaltung und feinen Linie unter Beweis. Das Gemälde besticht durch einen neomanieristischen Stil. Die für Zander typischen Orange-Töne werden kontrastiert vom dunklen Blau des Tuchs, das der weibliche Akt in der Bildmitte umhängen hat. Auch die Fülle an malerischen Details, die für ihn so charakteristisch ist, klingt überall an. Die Dame entstammt seinem weiblichen Figurenpersonal, sie präsentiert sich so schön wie unnahbar. So häufig wie Schönheit und Erotik in Zanders Werk auftauchen, so oft werden ihnen Vergänglichkeit und Verfall entgegengestellt. „Das Anmutige und das Dämonische halten als Gegenspieler Zanders Universum in Bewegung.“ (Leps, Ingrid: Der Leipziger Künstler Heinz Zander ist ein Meister des Verwirrspiels, LVZ 30.9.2019).Bizarre Gestalten und Charaktere, groteske, fratzenhafte Kreaturen bevölkern Zanders Bilder. Seine Fülle an Imaginationskraft zeigt sich vor allem im Wesen, das sich seitlich an die Dame schmiegt. Eine ihrer Hände ruht auf diesem Fabelwesen, die andere auf der Schulter des Gärtners, dessen Waden und Füße durch Baumstümpfe und Wurzeln ersetzt sind. Fabelwesen und Gärtner sind zwar wie Beschützer dargestellt, verwandeln sich aber in Gegenwart der Dame eher in Untergebene - ein Eindruck, der einerseits durch ihre Körpergröße, andererseits durch ihre starke Präsenz evoziert wird: Sie blickt die Betrachtenden aus völlig kühlen Augen an, ihr Gesichtsausdruck intensiv, aber teilnahmslos. "Phantastische Idealbildnisse der Frau hat Zander viele geschaffen, hochvollendet, voller Grazie, Schönheit und sinnlicher Verheißung. [...] Göttinnen, so überwältigend attraktiv und verführerisch wie gelegentlich auch zwielichtig, dominant und gefährlich, dann wieder puppenhaft zwar und verletzlich, eine subtile Mischung aus femme fragile und femme fatale, die dieses Paradies besiedelt. Mit provozierendem Blick und furchtbar verheißungsvollen Körpern, nackt oder aber in alte, kostbare, von fortwährendem Gebrauch zuweilen verschlissene Gewänder gehüllt, treiben sie ungehemmt ihr dunkles Spiel. Als Nymphen, Hexen, Hetären oder Odalisken, zu denen sich neben den Göttinnen vom Olymp noch allerlei andere mysteriöse Schönheiten, Lustgesindel und Verführungskünstlerinnen fügen, sind sie die eigentlichen Protagonisten in diesem Welttheater, in dem die Helden unversehens zu Opfern werden und das 'furchtbar schöne Weib' triumphiert. Unzählig sind die Inkarnationen dieser Macht." (Lindner, Gerd (Hrsg.): Heinz Zander. Wanderungen auf vergessenen Wegen, Bad Frankenhausen 2016, S. 113).Grundsätzlich neigt Zander dazu, seine Gemälde schwer deutbar zu gestalten. Bildinhalt und -titel sind in der vorliegenden Arbeit besonders schwer interpretierbar, der Titel mag in eine Richtung weisen, ohne allerdings den Schleier des Geheimnisses zu lüften. „Zanders Bilder wollen Signale für den Betrachter sein, sie nicht primär auf ein Abgebildetes zu befragen, sondern sie als Sprache aufzufassen, sie als semiotisch organisiert zu begreifen. Wie im bildnerischen Schaffen seines Lehrer Bernhard Heisig ein Herausarbeiten aus dem Schema von Abbildung und Abgebildetem - 'imaginärer' und 'realer Ordnung' - zu erkennen ist, das einem Verständnis von Signifikation vorarbeitet, so stellen - in ganz anderer Weise - die Schrift der Bilder oder die Sprache der Zeichen bei Zander Diskontinuitätsmomente dar, in denen die Systeme der Kunst sich öffnen und in Bewegung geraten.“ (Hammer, Klaus in: Grosses Welttheater, phantastischer Orbis Pictus oder kurioses Raritätenkabinett?, in: Heinz Zander. Hortus conclusus, Leipzig 1995, S. 25).Seine detailreiche Arbeitsweise wird in „Grete und der Gärtner“ ebenso anschaulich wie sein Hang zum Skurrilen, gar Albtraumhaften. „Er setzt seine Schönheiten und Schimären in unergründlichem Miteinander dramatisch in Szene, polarisiert Leben und Verderben, Pracht und Untergang. Die Gemälde sind mit Anspielungen, Ambivalenzen, doppelbödigen Botschaften durchsetzt. Nichts ist, wie es scheint. Immer wieder rankt sich das Treiben der betörenden Grazien und koboldhaften Kreaturen um menschliche Konflikte und existenzielle Probleme. Der Tiefgang dieser Welt erschließt sich nur fragmentarisch, was dem Sehvergnügen keinen Abbruch tut.“ (LVZ 29.5.2024)Schlagwörter: 20. Jahrhundert, 21. Jahrhundert, Bernhard Heisig, Figurative Kunst, Fritz Cremer, Leipzig, Leipziger Schule, Moderne Kunst, Nachkriegskunst, Neue Leipziger Schule, Werner Tübke, Zeitgenössische Kunst

HEINZ ZANDER(1939 Wolfen - 2024 Leipzig)König und Gänsemagd, 2002Öl auf Hartfaserplatte, 80 x 60 cm, gerahmt, rechts unten monogrammiert und datiert, rückseitig signiert, betitelt und datiert.Das Gemälde „König und Gänsemagd“ zeigt Zanders charakteristische, allegorisch-surrealistische Bildsprache. Vor einem tiefschwarzen Hintergrund entfaltet sich eine dramatische Szene: Eine junge Frau mit ausdrucksstarkem Blick, gekleidet in ein detailreich gestaltetes, historisierendes Gewand, dominiert die Komposition. Ihr Haupt ziert ein auffälliger, muschelförmiger Hut, der mit floralen und organischen Elementen verziert ist. Mit einer Hand hält sie einen Stab, während die andere die grotesk verzerrte, gekrönte Gestalt eines Mannes - den König - am Kopf umfasst. Die Darstellung des Königs, mit deformierten Gesichtszügen und einer gebrochenen Krone, verstärkt die düstere, symbolgeladene Atmosphäre. Das Sujet, in dem eine junge Frau einen abgeschlagenen Kopf hält, ist in der Kunstgeschichte weit verbreitet. Sofort erinnert man sich an die Geschichte aus dem Alten Testament, in der Judith, eine junge jüdische Witwe, den assyrischen General Holofernes enthauptet und somit ihr Volk rettet. Genauso wie Judith ist auch Zanders Gänsemagd durch ihre angespannte Stirn und ihren kalten Blick als kräftige und entschlossene Figur dem Betrachter präsentiert. Sie hat sich dem mächtigen König gegenübergestellt und durch den Akt der Enthauptung ihre eigene Befreiung vollzogen.Die meisterhafte Ausführung in Öl auf Hartfaserplatte besticht durch die präzise Linienführung, die leuchtende Farbpalette und die plastische Modellierung der Figuren. Ein Werk von intensiver Ausdruckskraft und tiefgründiger Erzählung.Schlagwörter: 20. Jahrhundert, 21. Jahrhundert, Figurative Kunst, Fritz Cremer, Leipzig, Leipziger Schule, Neue Leipziger Schule, Walter Heisig, Werner Tübke

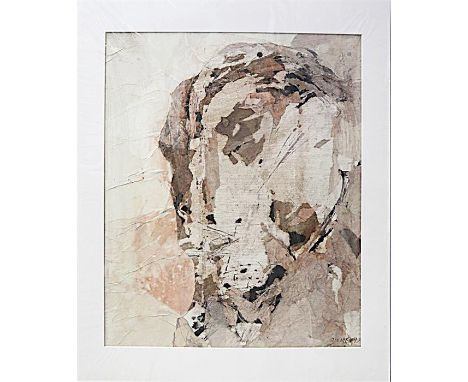

Collage Jakob Anton Bucher Collage;Künstler der Postmoderne; ca. 65 x 80 cm; Collage auf Platte; ungerahmt hinter Passepartout; aus seinem Nachlass; Bucher-Werke kommen selten auf den Markt, da er zu Lebzeiten fast nichts verkauft hat. Sehr wenige Stücke sind bei Galerien verfügbar.Prof. Jakob Anton Bucher wurde 1927 in Hopfgarten im Brixental geboren. Nach dem Besuch der Volksschule absolvierte er bei Toni Kirchmayer in Innsbruck eine Lehre als Kirchen- und Dekorationsmaler. 1947 ging er mit seinem Freund Ludwig Neuhauser nach Wien. Beide studierten bei den Professoren Sergius Pauser und Herbert Böckl an der Akademie der bildenden Künste. Bucher schloss 1952 sein Studium mit Diplom und dem Meisterklassen-Preis ab. Die Studienzeit war sehr entbehrungsreich, da er diese mit allen möglichen Gelegenheitsarbeiten finanzieren musste. In den Ferienmonaten arbeitete er sogar als Malergehilfe in der Schweiz. Ab 1952 war Bucher freischaffender Künstler in Wien. Seinen Lebensunterhalt bestritt er teilweise durch das Kopieren von alten Meistern. Seit Anfang der 70 er Jahre ist er Mitglied des Wiener Künstlerhauses dessen Vizepräsident er für zwei Jahre war. Ein Schwerpunkt seines Schaffens ist die Auseinandersetzung mit dem Menschen. Im speziellen ist es der gefährdete und bedrohte Mensch. Sowohl die Auswahl der Motive als auch die Darstellung und collagenmäßige Verarbeitung betont und unterstreicht die dramatischen Bildaussagen. Zeit seines Lebens hat sich Bucher auch der Landschaftsmalerei verschrieben. Die von ihm auf seinen Reisen erlebten Landschaften werden von ihm als persönliche Aussage in Malerei umgesetzt. Dabei sind es weniger naturalistische Details als die Atmosphäre, das Klima und die Zeit, letztendlich also die Seele der Landschaft die er wiederzugeben versucht. Zahlreiche Studienreisen führten ihn in verschiedene europäische Länder so wie nach Asien, Afrika und die USA. In den vergangenen 60 Jahren wurden Buchers Bilder in vielen Galerien Europas gezeigt. Seine Werke befinden sich in bedeutenden öffentlichen Einrichtungen in Österreich und zahlreichen Privatsammlungen im In- und Ausland.

An Edwardian silver hat pin stand/cushion, the base decorated in relief with Reynolds angels, T H Hazlewood & Co, Birmingham, 1905, (filled base), 152.6g gross; a silver boudoir candlestick, rubbed marks, (filled base), 55.9g gross; a silver trumpet bud vase, Birmingham, 1976, (filled base), 67g gross