We found 111484 price guide item(s) matching your search

There are 111484 lots that match your search criteria. Subscribe now to get instant access to the full price guide service.

Click here to subscribe- List

- Grid

THREE DECORATIVE ITEMS to include two cast iron figurative door stops comprising one in the form of a painted Mrs Punch, height 30cm x width 22cm, and a Scottish soldier height 38cm x width 29cm, and a female bust of a female (visible repair to the hat, loss to the flower) (3) (Condition Report: itemised conditions above)

AN ASSORTMENT OF HAT PINS, to include a hat pin with a yellow metal orb with filigree detail, stamped 'M B & Co' 9ct, two silver hallmarked 'Charles Horner' hat pins, a white metal 'Charles Horner' hat pin, together with five additional white metal hat pins, designs including a top hat, an acorn, arts and crafts disc style pin, also including ten additional hat pins, (condition report: general moderate wear, overall condition good)

A TRAY OF TWELVE MOSTLY MERRYTHOUGHT TEDDY BEARS comprising a Limited Edition duo 'Cheeky's Down The Aisle' No. 248/500 with original tag, a limited edition 'Cheeky on Parade' No. 92/500, a limited edition Christmas themed Cheeky bear No. 285/500, a limited edition Cheeky bear with a green and red ribbon No. 63/500, a limited edition micro cutie Cheeky bear with a blue ribbon No. 280 of 500, a cheeky bear head pin badge, a cheeky bear with a purple ribbon, a Merrythought 2000 Millenium cheeky bear with a daisy garland and hat, height of tallest approximately 19cm, and three Ty beanie babies (12) (Condition Report: somewhere to tags and labels and ribbons, overall appear in fair condition)

Finely detailed antique bronze sculpture of a young man holding a palette, mounted on a black marble base. The figure is dressed in traditional attire, including a hat, knee-high socks, and boots, exuding a rustic charm. The sculpture is inscribed "Erster Versuch" (German for "First Attempt") on the base, adding to its significance. The back of the base is signed "Beck," referencing the artist. The piece showcases exceptional craftsmanship, with lifelike facial expressions and intricate textures in the clothing.Artist: Ernst Beck (Austrian, 1879-1941)Issued: 20th centuryDimensions: 7.5"HCondition: Age related wear. Brush is missing.

TWO LEATHER HAT BOXES Cylindrical boxes with brass hinge and clasp, traces of decoration to one example, and panelled decoration of exterior scene with figures to top of second example, late Qing 36cm diameter, 30cm high Condition Information: There is flaking and deterioration to the surface Ownership Statement: This item is offered for sale without disclosing the identity of the owner. For a condition report or further images please email hello@hotlotz.com at least 48 hours prior to the closing date of the auction. This is an auction of preowned and antique items. Many items are of an age or nature which precludes their being in perfect condition and you should expect general wear and tear commensurate with age and use. We strongly advise you to examine items before you bid. Condition reports are provided as a goodwill gesture and are our general assessment of damage and restoration. Whilst care is taken in their drafting, they are for guidance only. We will not be held responsible for oversights concerning damage or restoration.

LOUIS VUITTON VINTAGE Fußball "WM FRANCE 1998". M99054. Zu Ehren der WM in Frankreich im Jahr 1998, hat Louis Vuitton einen Monogram Fußball mit einer Halterung aus naturbelassenem Leder entworfen. Magazin von 1998 anbei. Schöner Erhalt.| LOUIS VUITTON VINTAGE Football ‘WM FRANCE 1998’. M99054. In honour of the World Cup in France in 1998, Louis Vuitton designed a Monogram football with a natural leather holder. Magazine from 1998 enclosed. Beautiful condition.

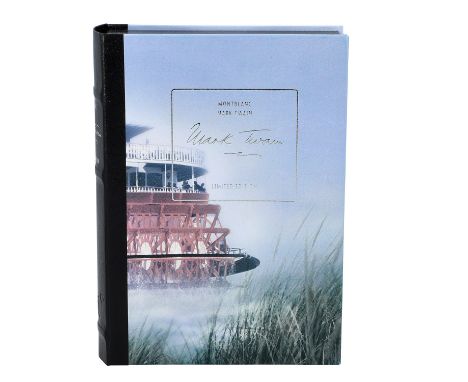

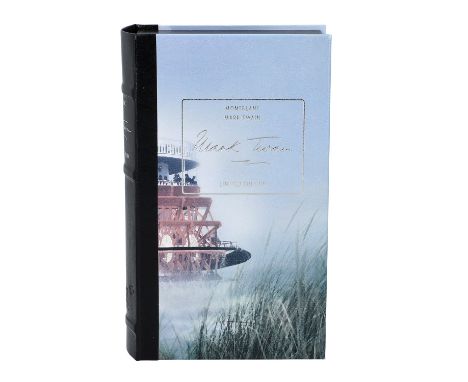

MONTBLANC Schreibset "MARK TWAIN". LIMITED EDITION 622/3000. Ballpoint Pen, Mechanical Pencil und Fountain Pen (M).Der große amerikanische Schriftsteller Mark Twain ließ sich vom Mississippi inspirieren. Das tiefblaue Edelharz spiegelt die seichten Wellen des Flusses mit geschwungenen Linien wider. Der obere Teil der Kappe hat die Form der Schornsteine der Mississippi-Dampfschiffe, deren Dampf durch edles Elfenbeinharz dargestellt wird. Der Clip besteht aus einer stilisierten Harfe, einem Musikinstrument, das zu Twains Zeiten in den Südstaaten sehr beliebt war. Unterschrift von Mark Twain und die Stiftnummer auf der Kappe. Box, Etui und Booklet anbei. Sehr guter Zustand.| MONTBLANC writing set ‘MARK TWAIN’. LIMITED EDITION 622/3000 Ballpoint Pen, Mechanical Pencil and Fountain Pen (M) The great American writer Mark Twain was inspired by the Mississippi. The deep blue precious resin reflects the shallow waves of the river with curved lines. The upper part of the cap is shaped like the funnels of Mississippi steamboats, whose steam is represented by precious ivory resin. The clip consists of a stylised harp, a musical instrument that was very popular in the southern states in Twain's time. Signature of Mark Twain and the pen number on the cap. Box, case and booklet enclosed. Very good condition.

MONTBLANC Rollerball "WRITERS EDITION MARK TWAIN". Limited Edition 9302/12000, 2010 gekauft. Der große amerikanische Schriftsteller Mark Twain ließ sich vom Mississippi inspirieren. Das tiefblaue Edelharz spiegelt die seichten Wellen des Flusses mit geschwungenen Linien wider. Der obere Teil der Kappe hat die Form der Schornsteine der Mississippi-Dampfschiffe, deren Dampf durch edles Elfenbeinharz dargestellt wird. Der Clip besteht aus einer stilisierten Harfe, einem Musikinstrument, das zu Twains Zeiten in den Südstaaten sehr beliebt war. Unterschrift von Mark Twain und die Stiftnummer auf der Kappe. Box, Etui und Booklet anbei. Sehr guter Zustand.| MONTBLANC Rollerball "WRITERS EDITION MARK TWAIN". Limited Edition 9302/12000, purchased in 2010. The great American writer Mark Twain was inspired by the Mississippi. The deep blue precious resin reflects the shallow waves of the river with curved lines. The upper part of the cap is shaped like the funnels of Mississippi steamboats, whose steam is represented by precious ivory resin. The clip consists of a stylised harp, a musical instrument that was very popular in the southern states in Twain's time. Signature of Mark Twain and the pen number on the cap. Box, case and booklet enclosed. Very good condition.

AUGUSTE XAVIER LEPRINCE Paris 1799 - 1826 Nizza: Rastender Wanderer mit Stab und Hund in Landschaft. Pinselzeichnung in Braun 1821. Rechts unten signiert und datiert. Auf chamoisfarbenem Vélin. 7,2 x 7,6 cm. Minimal fleckig. Leprince hat in seiner kurzen Lebenszeit eine beachtliche Anzahl an kleinen Landschaftsimpressionen in flottem Pinselduktus gezeichnet. Mit ligierter („?S“) Sammlermarke in Grau in der linken unteren Ecke. [ms]

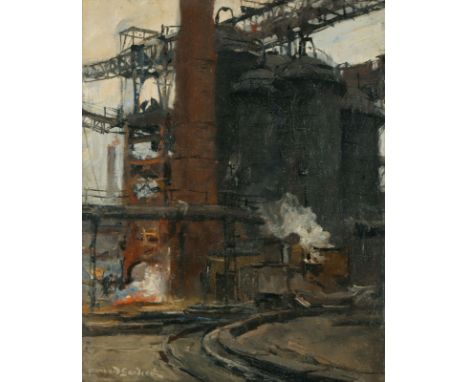

LEONHARD SANDROCK Neumarkt/Schlesien 1867 - 1945 Berlin: Hüttenwerk, vermutlich Oberhausen. Oel auf Leinwand. Vgl. Vorläufiges Werkverzeichnis NG 60 (www.leonhard.sandrock.com). - Signiert. 33 x 26 cm. Doubliert. Sandrock studierte bei H. Eschke in Berlin und war ab 1898 Mitglied des Vereins Berliner Künstler. Zuerst maritimen Motiven wie Hafen- und Schiffsdarstellungen zugewandt, widmete sich der Künstler später dem Thema Industrie: „Um 1919/20 erhält Sandrock den Auftrag, in Stahlwerken Schlesiens und Westfalens zu malen. Seine Industrieinterieurs zeigen die industrielle Produktion sowie einzelne Arbeitsabläufe in Verbindung mit dem tätigen Menschen. Die Hell-Dunkel-Kontraste durch Feuer und glühenden Stahl, das diffuse Licht durch Dampf und Staub müssen einen impressionistisch orientierten Maler wie Sandrock fasziniert haben... Im vorläufigen Werkverzeichnis sind 35 Stahlwerk-Darstellungen in Öl aufgeführt, die zumeist kleineren Formates sind. Die handliche Größe von etwa 33 x 27 cm sowie die geringe Anzahl der (erhaltenen) Zeichnungen zu diesem Themenkomplex lässt vermuten, dass der Maler vor Ort direkt in Öl gearbeitet hat und keine Vorstudien anfertigte“. (a.o.O.; online). Gerahmt. [bg]

ALEXANDER HEIL Frankfurt/M. 1970 - tätig in Berlin und Loco/Valle Onsernone, Schweiz: Die Neugierige. Bronze 2017. Expl. 4/12. Mit dem geritztem Monogramm (ligiert). Höhe: 43 cm. Breite: 8,5 cm. Tiefe: 8,5 cm (sämtlich einschl. Sockel). Eine wesentliche Bedeutung in den Arbeiten Heils hat die Haptik des Materials und die optische Verfremdung der Oberflächen. [bg]

FRIEDRICH OVERBECK Lübeck 1789 - 1869 Rom: Petri Kniefall vor Christus. Bleistiftzeichnung um 1840. B. Heise, Friedrich Overbeck. Künstler des Lukasbundes (Ausst.-Kat. Winterberg), Heidelberg 2009, Nr. 5. - Auf bräunlichem Vélin. 15,2 x 20 cm. Äußere Ränder gebräunt. Frau Dr. Heise schreibt in o.g. Ausstellungskatalog zu diesem Blatt: „Overbeck hat sich seit dem Ende der 30er Jahre bis in die letzte Schaffenszeit intensiv mit dem Thema der Berufung der Jünger auseinandergesetzt... Die Berufung des Petrus nimmt eine zentrale Stellung in den Kartons zur Freskierung der Kathedrale von Djakovo ein....“. Provenienz: Sammlung Prinz Johann Georg, Herzog von Sachsen (Lugt 1162 c) mit der Inventarnummer „S. I. No. 40407“. [ms]

A small collection of wicker, rattan and woven objects - including a Basotho hat (Lesotho); a vintage wicker basket (rim a/f); two woven jute shoulder bags, one with tan leather handles; two woven jute bucket hats; a wicker and bamboo scoop or colander; waste paper basket; and a wicker picnic basket containing sea shells and mineral specimens.

[TOULOUSE-LAUTREC, HENRI DE]GEOFFROY, J. Nouveau Dictionnaire Éleméntaire. Latin-Français. Paris: Jules Delalain et Fils, 1873. The copy of Henri de Toulouse-Lautrec, was used by him while studying for his baccalaureate. Contemporary drab buckram, inscribed on the cover: "H. de Toulouse-Lautrec. Dictionnaire Latin | T.L"; housed in a modern pigskin case. 8 5/8 x 5 1/2 inches (22 x 14 cm); viii, 534 pp.; with roughly 440 pen-and-ink drawings by Lautrec on approximately 110 pages, including the endpapers, title-page, and the margins of text pages, executed about 1878-81. Rebacked, resewn, the hinges neatly restored along the gutter of the endpapers; one or two minor tears, small, neat repairs to a few leaves.Toulouse-Lautrec's Latin-French dictionary is enhanced with hundreds of delicate pen and ink drawings, drawn while he studied for his baccalauréat. The sixteen-year-old first sat for the exam, for which a working knowledge of Latin was an essential and integral part, in 1880. After initially failing, he retook it in 1881, and this time he passed. During his studies, the young artist decorated the margins of his dictionary with sketches, many of which demonstrate skills reaching far beyond the doodles of a bored schoolboy. Toulouse-Lautrec was already studying art, having received informal instruction from Charles de Toulouse-Lautrec, his uncle, and (from a young age) the painter René Princeteau, a friend of his father. Princeteau, a brilliant painter of animals, especially horses, was the subject of at least two 1881 paintings by Henri.Horses were a lifelong passion for Toulouse-Lautrec, and his diminutive stature may have resulted (at least in part) from two bad falls (with resulting broken legs) he took while riding while still a young man. Many of his earliest paintings feature them (his powerful work The White Horse "Gazelle" was painted in 1881, around the time he made the drawings here) and they remained an enduring fascination, and a source of some of his most compelling images, throughout his brief life. The playful sketches that populate these pages include many lively, compelling drawings of the animals, and it is these, perhaps more than any other theme, that draw the eye. Writing about this book in 1955, Aldous Huxley observed "... when the learned foolery of grammar and versification became unbearable, he would ... dip his pen in the ink and draw a tiny masterpiece. Dictionnaire Latin-Français. Above the words is a cavalryman galloping to the left, a jockey walking his horse towards the right. Coetus and Cohaerentia are topped by a pair of horse's hoofs, glimpsed from the back as the animal canters past. Two pages of the preface are made beautiful, the first by an unusually large drawing of a tired old nag, the second by a no less powerful version of the three horses in tandem which adorned the flyleaf." On the front pastedown, two quatrains in Toulouse-Lautrec's elegant script appear among the drawings. The first reads "Si tente de demon, Tu derobes ce livre, Apprends que tout fripon, Est indigne à vivre" (If, driven by a demon, you steal this book, know that no rascal merits to live); a second verse, written in alternating Latin and French, appears below a drawing of a pierrot hanged on a gallows, saluted by a dapper gentleman in a top hat. Translated, the verse reads, "Look at Pierrot hanged, who did not return the book; if he returned it, he would not have been hanged."This is believed to be the only surviving school book thus decorated by the youthful Toulouse-Lautrec. Huxley wrote glowingly of it: "Even as a boy, as yet completely ignorant of the masters under whose influence his mature style was to be formed, Houku-sai, Degas, Goya, even in the margins of his Latin dictionary he was making manifest the vitalizing spirit in the movements of life."Literature:A. Huxley, "Toulouse-Lautrec: Reality Revisited with the Amoral Eye", Esquire, September 1955 Centenaire de Toulouse-Lautrec, J. Bouchot-Saupique, Albi, Palais de la Berbie, 1964 Paris, Réunion des musées nationaux, 1964 La Revue du Louvre et des musées de France, vol. 26, 1976, p. 453, no. 20.Provenance:Jake Zeitlin, c.f. the Huxley article cited above Sale: Geneva, June 13-15, 1960, lot 539Sale: Sotheby's, New York, December 11, 1990, lot 481, sold $165,000Jay I. Kislak, United StatesThe Comité Toulouse-Lautrec has confirmed the authenticity of this work No condition report? Click below to request one. *Any condition statement is given as a courtesy to a client, is an opinion and should not be treated as a statement of fact and Doyle New York shall have no responsibility for any error or omission. Please contact the specialist department to request further information or additional images that may be available.Request a condition report

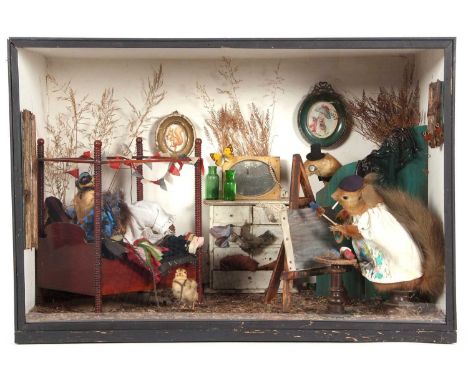

Late 19th/early 20th Century cased anthropomorphic taxidermy scene of two Squirrels and a stoat in bedroom /boudoir setting to include squirrel dressed as an artist in a beret, painting smock smoking a ciggerette, Squirrel on bed wearing nightclothes with little chick on lead and a peeping Stoat wearing top hat and monocle hiding behind dressing screen, label to inside top of black painted pine case "72 Union Street, Plymouth, Stonehouse", case dimensions length 71cm, depth 79cm and height 49cm

A mid 20th century solar topee - retailed by M/s Lucki Store Hat (opposite GT Hospital) Carenere Road Bombay, khaki covered, together with a WWII Zuckerman style steel helmet, large, marks for Rubery Owen Co. Ltd, marking for Street Fire Party, together with a late 20th century Devon and Cornwall police helmet (3)

![[TOULOUSE-LAUTREC, HENRI DE]GEOFFROY, J. Nouveau Dictionnaire Éleméntaire. Latin-Français. Paris: Jules Delalain et Fils, 187](https://cdn.globalauctionplatform.com/034cdc41-5223-4edc-9728-b2ae01052634/b7c3bd22-9594-4ef0-aa33-b2ae014fb676/468x382.jpg)